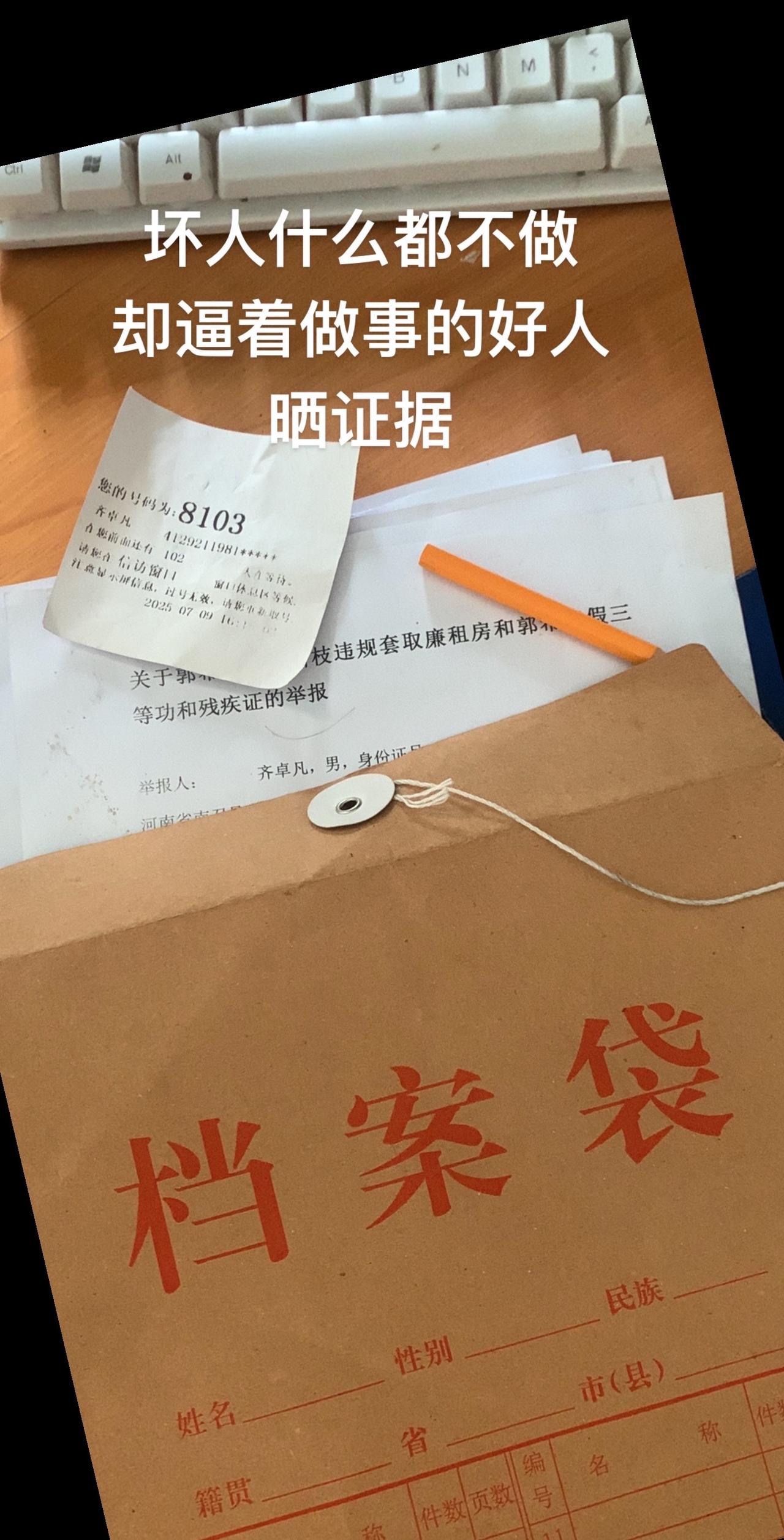

“我们上当了!”2001年,美国一招让我国堆积如山的己内酰胺产品变成废品,中石化的几位资深技术人员正感到绝望之际,一个人的出现改写了结局。 闵恩泽,1924年出生在四川成都,从小就展现出对科学的浓厚兴趣。1942年,他考入重庆国立中央大学,起初学的是土木工程,但因为国家急需化肥技术人才,他转到了化工系,开启了与化学工业的缘分。1946年大学毕业后,他在上海一家印染厂短暂工作,接触到工业生产的实际操作。1948年,他前往美国俄亥俄州立大学攻读化学工程硕士和博士学位,五年后顺利拿到博士学位,并进入芝加哥一家化学公司担任高级工程师,积累了丰富的工业经验。 1955年,闵恩泽响应国家号召,放弃国外的优厚待遇,回到百废待兴的新中国。他被分配到石油工业部北京石油炼制研究所,开始从事催化剂研究。当时的研究所条件简陋,设备多是从别处调来的二手货,但他没有抱怨,埋头钻研技术。1958年,他带领团队成功研发出铂重整催化剂,填补了国内在航空汽油生产上的技术空白。这项成果为国防工业提供了重要支持,也让他在石化领域崭露头角。1964年,他因过度劳累患上肺癌,手术切除了部分肺叶,但他康复后迅速重返岗位,继续投身科研。 闵恩泽的职业生涯专注于催化剂技术和绿色化工,先后攻克了多项技术难题。他主导的微球硅铝催化剂、加氢裂化催化剂等项目,打破了国外的技术封锁,为中国石化工业的自主发展打下基础。他还培养了50多位博士和博士后,为行业输送了大批人才。1980年,他当选中国科学院院士,1994年成为中国工程院院士,2007年获得国家最高科学技术奖。他的贡献不仅在于技术突破,更在于他始终坚持自主创新的信念,为中国石化工业的崛起铺平了道路。 2001年,中国石化行业遭遇了一场前所未有的危机。美国以低价向中国出售了一批老旧的己内酰胺生产设备,这些设备在当时看似性价比高,国内不少企业满怀希望地购入,准备大干一场。然而,设备刚装好没多久,美国就公布了全新的生产技术。新技术生产的己内酰胺成本更低、质量更高,迅速占领了国际市场。中国的产品价格被压得抬不起头,库存堆积如山,仓库里塞满了无人问津的白色颗粒,工厂的生产线几乎停摆。 这场危机来得太快,国内的企业措手不及。刚花大价钱买来的设备成了废铁,市场份额被国外产品抢占一空。技术人员翻遍了设备说明书,尝试各种办法调整生产参数,但效果微乎其微。整个行业弥漫着沮丧的气氛,大家都在讨论是不是只能认命,或者再花重金进口新设备。但这样一来,成本更高不说,还等于又一次被国外牵着鼻子走。就在这时候,闵恩泽站了出来。他提出,解决问题的关键不是跟着别人跑,而是要在现有设备上实现技术突破,彻底摆脱对进口技术的依赖。 闵恩泽带领一支攻关团队,开始了对旧设备的改造工作。他们从催化剂配方入手,调整反应条件,优化每一个生产环节。实验室里每天都在进行高强度的实验,数据分析、参数调整、设备调试,几乎没有停下来的时候。失败是家常便饭,有时产品纯度不达标,有时设备运行不稳定,但团队没有放弃。闵恩泽亲自参与实验设计,检查设备运行状态,指导团队逐一排查问题。经过数月的反复试验,他们终于找到了一套适合旧设备的工艺方案。新工艺不仅让生产效率大幅提升,成本也显著降低,产品性能甚至超过了国际标准。 2002年,优化后的己内酰胺产品进入市场,迅速引起关注。国外客户开始下单,仓库里的库存被一扫而空,生产线重新忙碌起来。中国的己内酰胺产业从濒临崩溃的边缘,硬是闯出了一条新路。这场危机让行业明白,依赖进口设备和技术,永远有被卡脖子的风险。只有掌握自己的核心技术,才能在国际市场上站稳脚跟。 中国己内酰胺产业的逆袭,彻底改变了国际市场的格局。2003年,出口量大幅增长,货轮满载产品驶向全球各地。美国的供应商一开始不相信中国能靠老设备生产出高质量产品,甚至派人来核查数据,但事实让他们无话可说。新工艺不仅提升了产品质量,还大幅降低了环境污染,工厂的废气废水排放显著减少。这套技术后来被推广到其他石化领域,比如环己酮生产,2023年湖南石化建成全球首套20万吨/年环己烯酯化加氢装置,一次性投产成功,标志着中国石化技术达到了新高度。 闵恩泽并没有止步于此。晚年,他转向生物柴油技术研究,2006年在石家庄参与中试装置的设计与调试,推动绿色化工的发展。他主编的《生物柴油产业链的开拓》,为行业提供了重要的技术参考。2013年,他捐资400万元,与中石化共同设立“闵恩泽能源化工奖基金”,鼓励年轻科研人员投身创新。2016年,闵恩泽因病去世,享年93岁。他的办公室被改建成纪念室,书桌上还保留着他未完成的手稿。2024年,中石化为他竖立等身铜像,铭刻着他对行业的贡献。