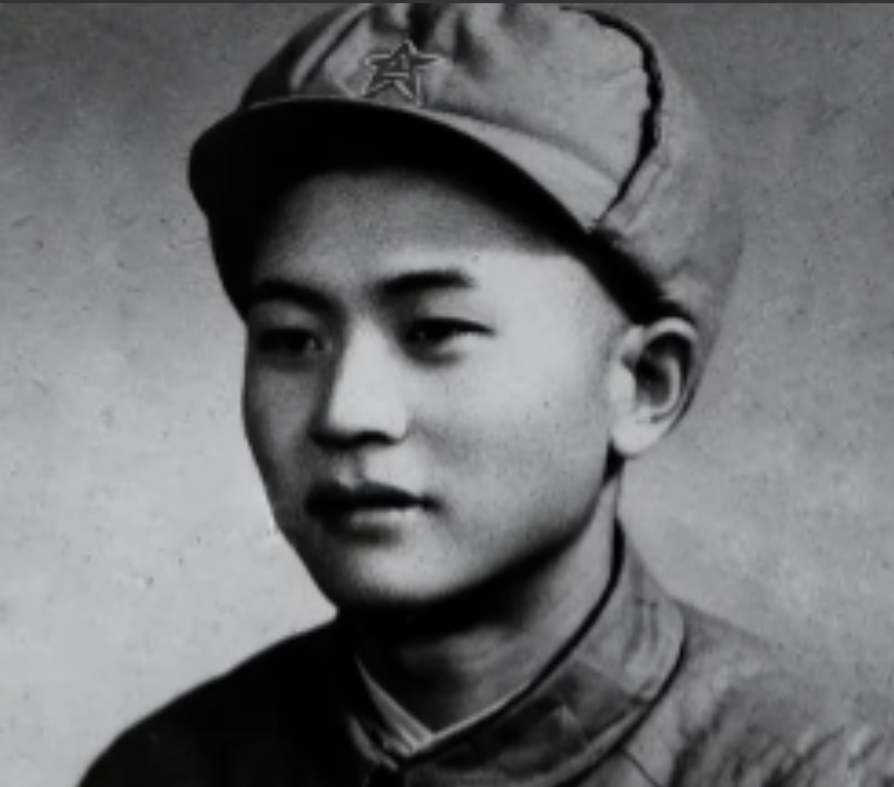

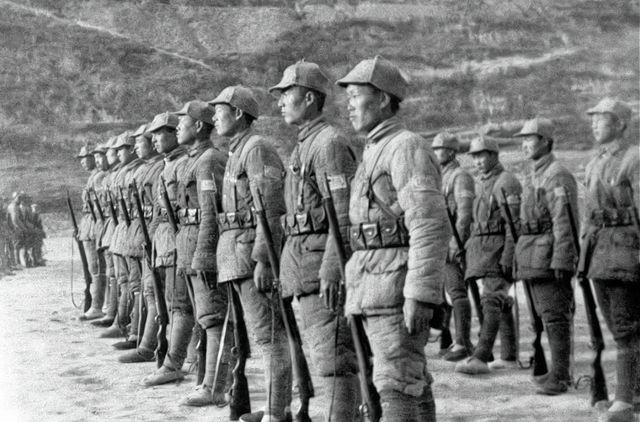

1979 年,何源海不幸中弹 “牺牲”,被追记一等功,谁知两年后,他却回到了村子,但村民们为何都看不起他?他的一等功也没了! 在湖北鄂州的黄山村里,提起何元海一家的情况,村里人都会摇头叹息。何元海的母亲是个哑巴,父亲早年因病去世,留下了一个智力有障碍的哥哥和年幼的何元海相依为命。 1978年,20岁的何元海看到了一个改变命运的机会——参军入伍。在当时的农村,能够参军入伍是许多年轻人梦寐以求的机会。 到了部队后,何元海被分配到了一个步兵连,成为了一名机枪手。在日常训练中,他刻苦训练,很快就掌握了各种军事技能。 然而,1979年的一场战争打乱了何元海平静的军旅生活。这一年,中越关系急剧恶化,越南不断在边境地区制造事端,中国被迫发动自卫反击战。 作为一名机枪手,何元海被编入了54军161师参加战斗。在3月2日的一场战斗中,他所在的7连在坤子峰与越军展开了激烈的交火。 战斗中,敌军的火力异常猛烈。何元海所在的7班在阵地上死守,他手中的机枪不断扫射,压制着越军的进攻。 在一次交火中,何元海亲眼目睹了班长向永文被炮弹击中倒下。紧接着,上前指挥的副班长也不幸中弹牺牲。 面对如此险恶的战况,何元海继续坚守在阵地上。他端起机枪,对着敌军阵地进行扫射,当场击倒了多名敌军。 就在这时,多发子弹击中了何元海的左胸、左肩和左腿。在剧痛中,他仍然咬牙坚持射击。 一颗手榴弹在何元海身边爆炸,巨大的冲击波将他掀翻在地。战斗结束后,战友们发现倒在血泊中的何元海,经检查后误认为他已经牺牲。 由于当时战事紧急,部队只能先将他留在战场上。后来,部队返回战场收殓遗体时,在何元海倒下的位置发现了一具面目难辨的遗体,便认定是何元海的遗体。 基于何元海在战斗中表现出的英勇表现,部队为他追记一等功,并追认为烈士。在他的家乡黄山村,村民们为这位为国捐躯的英雄感到骄傲。 在坤子峰战场上,重伤昏迷的何元海被越军发现时还有微弱的生命体征。越军立即将他送往当地的军事医院进行抢救治疗。 经过一段时间的治疗,何元海的伤势逐渐好转。在医院期间,越军多次派人对他进行审讯,试图获取中国军队的情报信息。 面对敌军的审讯,何元海始终保持沉默,只用"不知道"三个字来回应。 随着伤势的恢复,何元海被转移到战俘营关押。在战俘营中,他每天都要接受越军的监视和审问。 1981年3月,经过中越双方谈判,战俘交换工作终于开始。何元海作为最后一批被遣返的战俘,踏上了回国的路程。 然而,回国后的情况与何元海想象的完全不同。当他回到部队报到时,引起了巨大的轰动。 部队经过仔细调查和研究,决定收回何元海的烈士称号。考虑到他在战斗中的负伤情况,将他评定为三等乙级残疾。 对于这个决定,何元海提出希望保留那枚一等功勋章。部队考虑到他在战斗中的英勇表现,同意了这个请求。 回到黄山村后,何元海发现村里人对他的态度发生了很大变化。曾经引以为傲的"烈士"突然活着回来,还是以战俘的身份。 村里有人开始传言,说何元海是因为贪生怕死才被俘虏的。 村里原本为纪念何元海专门建立的英雄石碑,此时也成了一些村民茶余饭后谈论的话题。 面对这样的处境,何元海很少出门与人交往。他只有在看到母亲和哥哥时,才会露出一丝笑容。 在民政部门的安排下,何元海在一个林场找到了工作。但即便在工作单位,那些异样的眼光依然如影随形。 这段经历让何元海不得不申请调往更偏僻的地方工作。最终,他选择去看守一个偏远的鱼塘,远离人群的注视。 随着国企改革的推进,林场开始裁员。何元海成为下岗职工之一,每月只能领取300元的失业补助金。 由于当初被评定为三等乙级残疾,他的伤残补助标准很低。战争留下的伤势随着年龄增长而加重,医疗费用成为一笔不小的负担。 这种困境一直持续到2010年代,一个意外的探访改变了何元海的命运。他曾经的连长陈晓成通过多方打听,终于找到了这位老战友。 陈晓成看到何元海的生活状况后,立即开始为他奔走呼号。他联系了多个相关部门,反映何元海的实际情况。 与此同时,其他参加过中越战争的老兵们也加入了帮助何元海的行列。他们向有关部门详细说明了当年坤子峰战役的具体情况。 通过战友们的共同努力,何元海在战斗中的英勇表现得到了重新确认。政府相关部门对他的待遇进行了重新评估。 在评估过程中,专家们认真研究了何元海的伤残情况。考虑到他在战场上多处负伤的事实,对其伤残等级进行了调整。 随着政府对退役军人政策的完善,何元海获得了更多的保障。他的医疗待遇得到改善,生活补助也有所提高。 通过媒体的报道,人们对战俘的认识也发生了改变。社会开始理解,被俘并不等于背叛,保持气节才是最重要的。 2016年,何元海来到中越边境的烈士公墓,看到了自己曾经的"墓碑"。这一次,他不再感到屈辱,而是得到了应有的尊重。