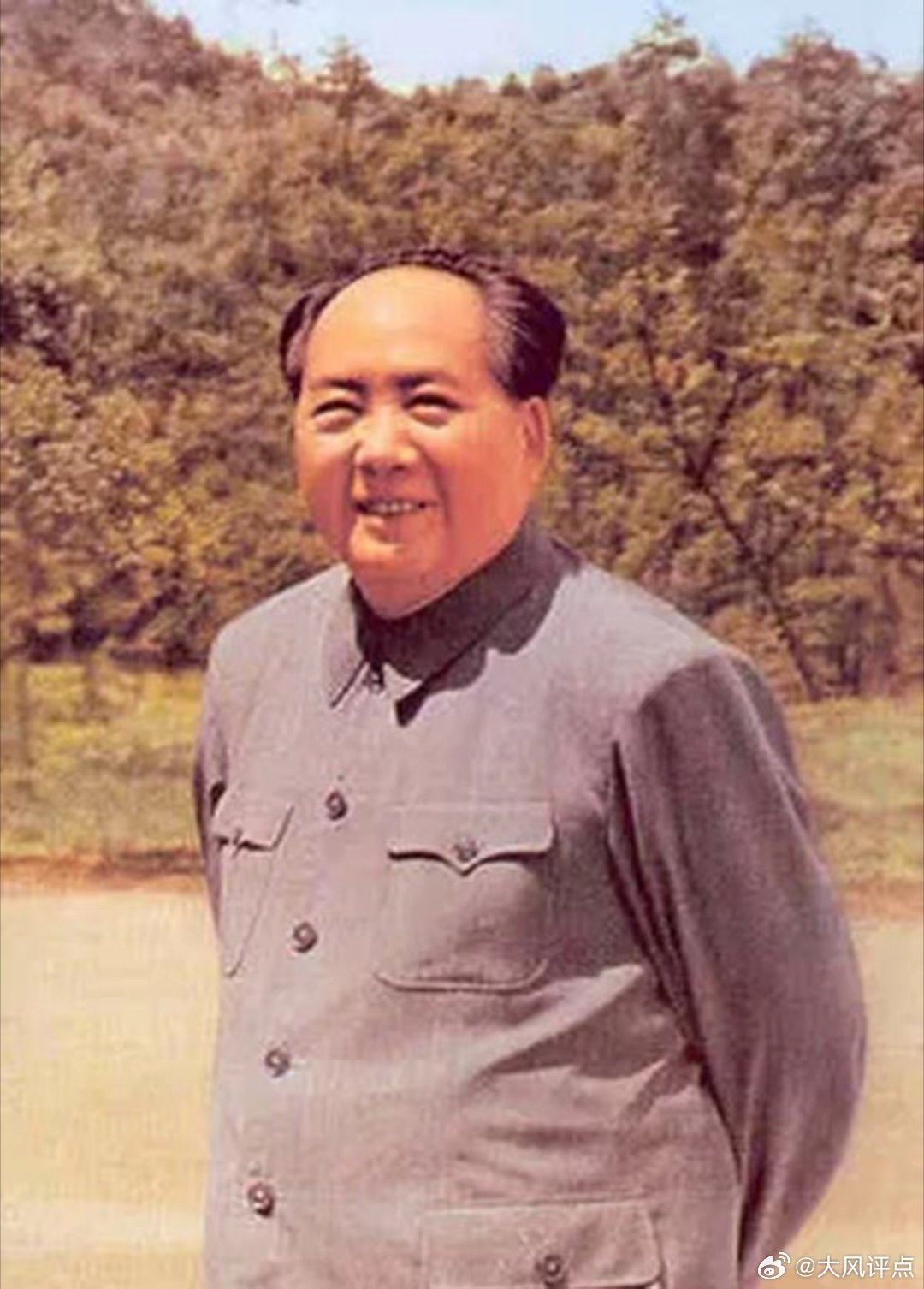

700年,76岁武则天来看望临死前的狄仁杰。想不到,70岁狄仁杰提出一个过分的要求,武则天含泪答应,5年后她痛哭:悔不当初! 狄仁杰出身并不显赫,却通过自己的才华和政治智慧走上了权力巅峰。他最初只是一名普通的县令,却因为治理有方、断案如神而被上级赏识。在担任并州都督府法曹参军时,他曾为冤案平反,使数百条人命得以保全,展现了非凡的办案能力。 狄仁杰不仅办案能力卓越,治政才能更是出众。他曾三次在民间灾害时期力排众议,向朝廷请求减免赋税,使百姓得以喘息。他在任魏州刺史期间,面对当地严重旱灾,亲自督导开凿水利工程,解决了灌溉问题,百姓称他为"救命恩人"。这种爱民如子的品格,使他在民间享有极高声誉。 在武则天称帝后,狄仁杰被任命为宰相,成为朝廷重臣。然而权力并非一帆风顺,酷吏来俊臣曾诬告他谋反,使他被贬为彭泽县令。但狄仁杰并未因此消沉,而是在地方上依然勤政爱民。五年后,武则天重新认识到他的价值,将他召回朝中,二度拜相,可见武则天对他的信任和倚重。 公元700年初冬,狄仁杰病情加重,卧床不起。武则天闻讯后,不顾朝臣劝阻,亲自来到狄仁杰府邸探望这位忠心耿耿的老臣。两人相识几十载,合作多年,此刻面对彼此,武则天眼中含泪,狄仁杰则气若游丝。 病榻前,狄仁杰向武则天提出了三点建议。首先,他警告武则天要警惕朝中的奸佞之臣,特别点名了武三思等人的野心勃勃。其次,他恳请武则天重用张柬之、姚崇等忠臣良将,因为这些人才干出众,对国家忠诚。 最后,狄仁杰提出了一个在当时看来有些过分的请求——恳求武则天承诺在自己百年之后,将皇位归还李唐宗室。这个请求直接触及了武则天最为敏感的神经,关乎武氏王朝的延续问题。面对这个请求,武则天沉默良久,最终含泪点头答应。 那一夜,武则天留在狄仁杰府中到很晚。两人回顾了数十年的政治合作,谈及朝堂上的风云变幻,也谈到了武承嗣、武三思等人的野心。狄仁杰坦言,这些人并非真心为国,而是为了自己的权势。如果让他们掌权,恐怕国家会陷入动荡。武则天听后若有所思,她既有对武氏家族的责任,也明白狄仁杰所言非虚。 几天后,狄仁杰离世,享年70岁。武则天为他举行了隆重的葬礼,追赠他为司空,谥号文惠。这位一代名臣就此谢幕,但他临终的请求,却在五年后的神龙政变中得到了应验,成为改变历史走向的关键因素。 武则天似乎铭记着病榻前对狄仁杰的承诺,开始重新启用了一批狄仁杰生前推荐的官员,其中包括后来在神龙政变中扮演重要角色的张柬之、姚崇、桓彦范等人。 更为关键的是,在狄仁杰的影响下,武则天重新考虑了皇位继承问题。她原本有意扶持侄子武承嗣或武三思继承大统,但狄仁杰生前的劝谏让她重新审视这一决定。最终,她将被废黜的太子李显重新立为太子,这一决定为后来李唐王朝的复辟埋下了伏笔。 然而,随着年龄增长,武则天晚年开始宠信张易之、张昌宗兄弟作为面首,这两人仗着皇帝的宠爱,在朝中横行霸道,引发朝野上下强烈不满。尤其是他们与武三思等人勾结,更是让朝局动荡不安,各种阴谋诡计层出不穷,朝政日渐混乱。 武则天年事已高,又沉迷于张氏兄弟,朝中形势日益恶化。此时,以张柬之、崔玄暐、桓彦范、敬晖、袁恕己为首的大臣们开始秘密联络,酝酿推翻武氏统治,恢复李唐王朝的计划。这些人大多是狄仁杰生前提拔或推荐的官员,他们在朝中形成了一股强大的政治力量。 政变的策划异常谨慎。张柬之等人充分利用了狄仁杰生前建立的政治网络,通过各种隐秘手段进行联络。他们采用了一系列巧妙的方法规避武三思等人的监视,比如利用祭祀活动、文人聚会等名义掩护秘密会面;利用特殊暗号传递信息;甚至在官方文书中隐藏密语。这些手段确保了政变计划不被泄露。 政变选择在公元705年的某个深夜发动。当时武则天已76岁高龄,体弱多病。张柬之等人联合禁军将领,突袭了张易之、张昌宗兄弟的住所,将他们处死。随后控制了皇宫,迫使武则天退位,将皇位传给太子李显,改元"神龙",这就是历史上著名的"神龙政变"。 武则天被迫退位后,尊为"则天大圣皇帝",实际上就是太上皇的地位。她居住在上阳宫中,看着李显重新恢复了李唐的统治。据说当她得知政变的主要策划者都是狄仁杰生前推荐的人才时,不禁感慨万千,追悔当初对狄仁杰的承诺。 然而,历史的车轮并未就此停止。神龙政变后不久,张柬之等政变主谋的命运也发生了逆转。由于李显对他们权力过大的忌惮,加上朝中其他派系的排挤,这些人很快就失去了权势。张柬之与崔玄暐被流放,在途中病逝;而袁恕己、桓彦范、敬晖三人则遭受了更为残酷的命运,被以极其残忍的方式处死。 这场政变展现了狄仁杰卓越的政治远见和布局能力。虽然他本人并未亲历政变,但他生前所培养的政治力量和所奠定的政治基础,最终促成了李唐王朝的复辟。从某种意义上说,唐朝能够重新恢复李氏江山,狄仁杰可谓功不可没。