1968年4月,郭沫若的儿子郭世英被扣押,几天后双臂被反捆,从四楼跌下致死,年仅26岁。这究竟是自杀还是他杀,历史上一直没有说清楚。

郭沫若,这位20世纪中国文坛的巨擘,以其澎湃的革命激情和卓越的文学才华,在新诗歌运动的历史长河中,留下了不可磨灭的印记。

他的诗歌,如同一把熊熊燃烧的火炬,照亮了革命的道路,唤醒了人民的觉醒。

在郭沫若的笔下,诗歌不再是象牙塔中的精致玩物,而是披上了革命的盔甲,成为了战斗的号角。

他以饱满的热情,歌颂着人民革命的伟大历程,赞美着社会主义和共产主义的光明前景。他的诗句,如同一声声振聋发聩的呐喊,唤醒了无数沉睡的心灵,激发了人们对美好未来的向往。

郭沫若的诗歌创作,开创了一代诗风。他以自己的实践,证明了诗歌不仅可以抒发个人情感,更可以担当起社会责任,成为时代进步的先锋。他的诗歌,以其深沉的思想内涵和鲜明的时代特色,成为了我国新诗歌运动的奠基石,为后来的诗人树立了一座高耸的丰碑。

除了诗歌创作,郭沫若还以其历史剧,为革命事业贡献了自己的力量。他笔下的历史人物,不再是遥远而模糊的符号,而是鲜活而生动的形象。

通过这些形象,他向人民传递着革命的信念,揭露着敌人的丑恶,用艺术的力量,唤起人们对美好生活的向往和对反动势力的憎恨。

他的历史剧,成为了教育人民、打击敌人的有力武器,在革命斗争中发挥了重要作用。

郭沫若不仅以其文学创作和革命精神闻名于世,他的感情生活也同样引人注目。他的情史,犹如一部跌宕起伏的电视剧,曲折而丰富,引发了后世人的种种议论。

在郭沫若的感情历程中,第一位女性是他的原配妻子张琼华。然而,当郭沫若的事业开始起飞时,他却选择了离开张琼华,让她独自照顾老人,过着 守活寡的生活。这一决定,为郭沫若的感情生活,埋下了一个复杂的伏笔。

郭沫若的第二段婚姻,发生在日本。他与一位名叫佐藤的日本女性结为夫妻,然而这段婚姻,也未能经受住时间的考验。当郭沫若决定回国时,他再次选择了离开,对佐藤不闻不问,留下了另一段未了的情缘。

回到中国后,郭沫若的感情生活,迎来了一个新的转折。他在上海遇到了才女于立群,两人一见如故,迅速坠入爱河。于立群成为了郭沫若的第三任妻子,也是陪伴他时间最长的爱人。

在与于立群相伴的几十年间,郭沫若的家庭生活,可谓是喜忧参半。一方面,于立群为郭沫若生育了6个子女,其中包括郭汉英、郭世英、郭民英、郭庶英、郭平英和郭建英。这个大家庭,为郭沫若的生活,带来了无尽的欢乐和温暖。

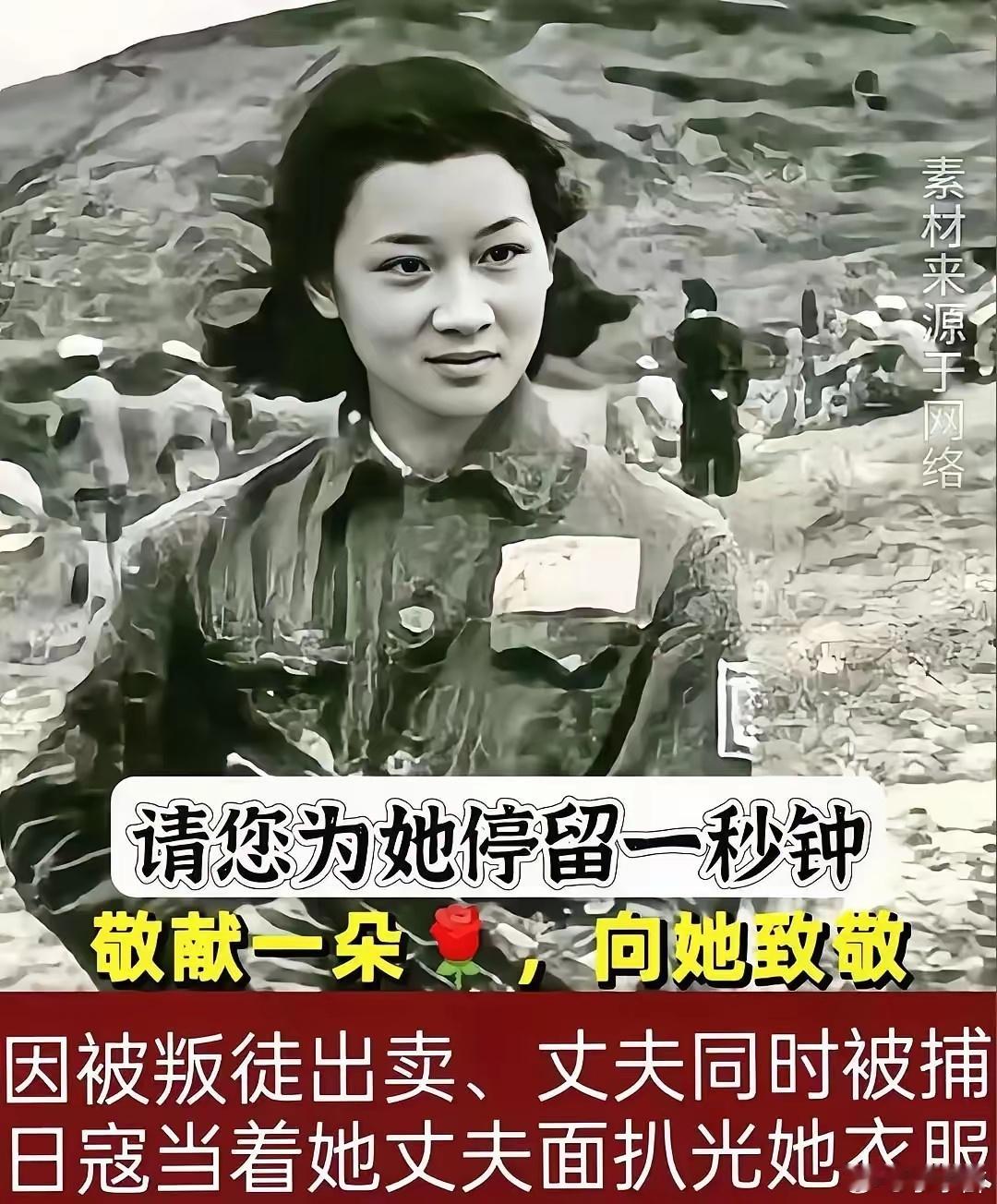

另一方面,悲剧也悄然降临。郭沫若的二儿子郭世英,本是一个前途无量的青年,毕业于北京大学。

在动乱年代,郭世英却遭受了残酷的迫害。他双臂被反捆,从四楼跌下,年仅26岁就惨死。

这个悲剧,成为了郭沫若一生中最大的痛楚,也为他的感情生活,蒙上了一层阴影。

郭世英的死,至今仍是一个谜团。究竟是自杀,还是他杀,历史上一直没有一个明确的说法。这个悲剧,不仅仅是郭沫若个人的不幸,也是那个动荡年代的一个缩影。它提醒着我们,在历史的洪流中,个人的命运是如此渺小和脆弱。

在1978年6月12日,郭沫若与世长辞,享年86岁。

郭沫若的骨灰,按照他生前的遗嘱,撒在了山西昔阳县大寨人民公社的梯田中。这个决定,反映了郭沫若一生对自由的渴望。

他不愿被束缚在一个狭小的墓穴中,而是选择让自己的灵魂,在这广阔的天地间自由飞翔。这个决定,也成为了他传奇人生的最后一个注脚。

在后世的评价中,有一些人,引用鲁迅的话,称郭沫若为"才子加流氓",质疑他的人品。

有人认为,一个在婚姻中不忠诚的人,也不配拥有崇高的文学地位,更不配安葬在八宝山这样的名人陵园。

不可否认,郭沫若在婚姻生活中,确实有一些令人诟病的行为。但是,这并不能抹杀他在文学和文化领域的巨大贡献。

在评价一个历史人物时,我们不能只看到他的缺点,而忽视了他的优点。每一个人,都是时代的产物,都难免有自己的局限性。

随着时代的发展,我们对历史人物的评价,也在不断发生变化。

每一个时代,都有自己的价值观和审美标准。我们对郭沫若的看法,可能与他所处的时代不同,这正是思想进步的表现。但是,无论时代如何变迁,郭沫若在中国文学史上的地位,都是无可动摇的。