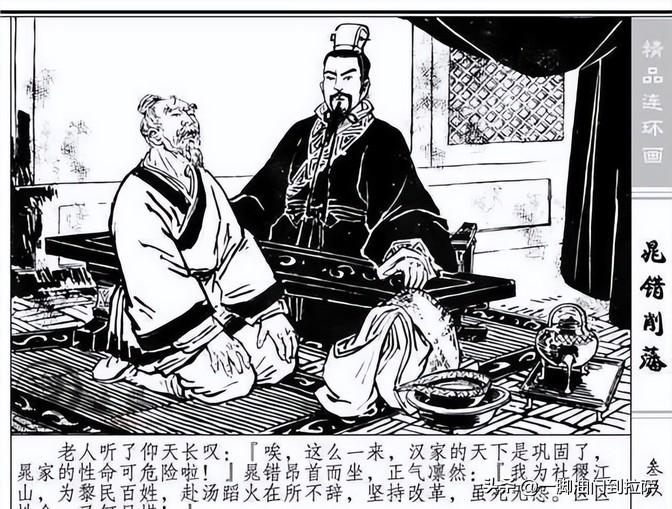

公元前154年,汉景帝腰斩晁错,晁错愤怒地对监斩官说:“谋反起兵已经是死罪难逃,就算诛灭我三族,七王不会愚到因我死了而主动罢兵。”监斩官不屑说:“我奉诏令前来斩你,你跟我说这个没用!” 公元前154年,西汉朝廷发生了一件震惊朝野的大事。这一年冬天,御史大夫晁错被押往东市处死。在刑场上,晁错身着朝服,对监斩官说:"谋反起兵已经是死罪难逃,就算诛灭我三族,七王不会愚到因我死了而主动罢兵。"监斩官面无表情地回应:"我奉诏令前来斩你,你跟我说这个没用!"这场腰斩,不仅结束了一位政治家的生命,也为西汉政坛写下了浓墨重彩的一笔。 晁错是西汉著名的政治家和文学家,他的政治生涯可以追溯到汉文帝时期。作为一位饱读诗书的文人,晁错的政治抱负远不止于做一个普通的官员。他博览群书,对历史有着深刻的见解,对国家大事也有自己独特的见解。正是这样的才学背景,使他被选为太子刘启的老师。 在太子府任职期间,晁错展现出了卓越的才能。他不仅教授太子经史典籍,还经常就朝廷大事提出建议。他的睿智和远见,让年轻的刘启深受影响。这段师生情谊,为晁错日后的政治生涯打下了重要基础。当刘启继位成为汉景帝后,晁错也随之走上了仕途的快车道,先后担任太子舍人、门大夫、博士等职位。 西汉朝廷的政治环境十分复杂。当时的诸侯国势力逐渐壮大,特别是吴国、楚国等七个诸侯国,他们都是汉高祖刘邦的子孙,在各自的封地上享有极大的自主权。这些诸侯国不仅拥有独立的经济体系,还掌握着相当的军事力量。其中,吴王刘濞的势力最为强大,几乎可以与中央分庭抗礼。 在这样的形势下,晁错敏锐地意识到诸侯国势力过大对中央政权的潜在威胁。他多次向汉景帝进言,建议实施削藩政策,限制诸侯国的权力。这一主张与当时朝中以老臣为主的保守派形成了鲜明对比。那些跟随刘邦打天下的功臣们,大多主张无为而治,认为不应该轻易改变现状。 晁错的政治理念可以说是超前的。他提出的削藩方案包括:减少诸侯国的领地面积,限制其经济实力,削弱其军事力量等具体措施。这些建议都建立在他对历史的深入研究基础之上,体现了他作为一个政治家的远见卓识。 作为御史大夫的晁错,在朝廷中获得了很大的话语权。他的许多建议都得到了汉景帝的采纳,这也让他在朝中逐渐形成了一定的势力。但与此同时,他严厉、刚直的性格也为自己树立了不少政敌。特别是在推行削藩政策的过程中,他与以申屠嘉为代表的保守派之间的矛盾日益加深。 这种紧张的政治氛围,最终导致了晁错的悲剧性结局。他的改革思想虽然有其合理性,但在当时的历史条件下,实施起来却面临着巨大的阻力。这位怀抱理想的政治家,最终倒在了错综复杂的政治斗争之中。 晁错的削藩政策一经推行,立即在朝野内外引发了强烈反响。诸侯国的反对最为激烈,他们认为这是中央政府对自己既得利益的公然侵犯。朝中大臣们也纷纷表示反对,他们担心这种激进的改革会打破当前的政治平衡。就连民间也有不少质疑的声音,担心削藩会引发更大的动荡。 面对这些反对声音,晁错依然坚持己见。然而,他的父亲看到事态发展的严重性,多次劝说他要审时度势,适可而止。但晁错始终认为,诸侯国的势力如果不加以控制,迟早会成为中央政权的心腹大患。这种固执的态度,最终导致其父亲在绝望中服毒自尽。 就在朝廷准备进一步推行削藩政策时,以吴王刘濞为首的七国诸侯突然揭竿而起。他们打出了"清君侧,诛晁错"的旗号,指责晁错蛊惑君主,破坏汉室宗亲的和睦。这场叛乱来势汹汹,一时间军情紧急,朝廷上下人心惶惶。 在这个危急时刻,晁错的政治对手袁盎抓住机会,连夜求见汉景帝。他提出只要杀掉晁错,就能平息七国之乱。这一建议立即得到了朝中大臣的响应。他们纷纷指责晁错的削藩政策导致了这场动乱,要求立即将其处死以平息诸侯的怒火。 此时的晁错已经完全陷入了政治孤立。那些曾经支持他的大臣都保持沉默,就连一直信任他的汉景帝也开始动摇。特别是当晁错建议让皇帝亲自率军平叛,而自己留守京城时,彻底失去了汉景帝最后的信任。 最终,汉景帝在众臣的压力下,同意了处死晁错的请求。几名官员直接闯入晁错府邸,以皇帝召见为名将其带走。当晁错被押往东市时,他仍然身着朝服,保持着一个大臣的尊严。在行刑前,他对监斩官说出了那句著名的预言:就算处死他也无法平息七国之乱。 事实证明,晁错的预言是正确的。他的死并没有阻止七国叛乱的继续。吴王刘濞不仅没有退兵,反而变本加厉,自称东帝。不过,由于七国诸侯准备不足,这场叛乱最终在三个月内就被平定。 这个悲剧性的结局,为后世政治家提供了深刻的启示:在推行重大改革时,不仅要有正确的理念,更要有务实的策略和灵活的手段。政治改革不能一味追求理想,还要考虑现实的可行性和各方势力的平衡。