1937年,周总理在劳山遭遇最凶险的一次遇刺,20多人面对200人包围,贴身警卫员陈有才因为事先与周总理换了衣服,遭遇猛烈攻击,壮烈牺牲,最终牺牲11名警卫员,周总理脱险,到底是谁如此大胆?

1937年的春天,中国正处于风雨飘摇之际,日本帝国主义的铁蹄已经踏破了华北的大地,而国内的政治局势依然错综复杂。

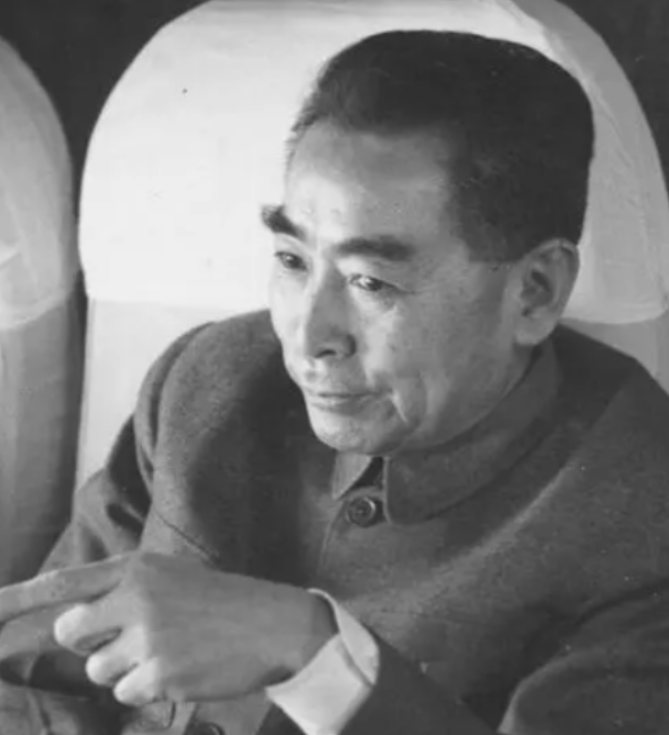

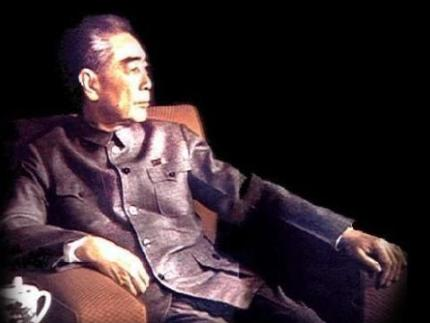

就在这样一个危急存亡的时刻,中国共产党的重要领导人周恩来,肩负着国共谈判的重任,踏上了一段充满未知的危险旅程。

延安的黄土高原上,一支小型车队正准备出发,车队的核心人物,正是中共的谈判代表周恩来,此行意义重大,关乎国家民族的前途命运。

然而,他不会想到,等待他的将是一场惊心动魄的生死考验。

车队缓缓驶出延安,向西安方向进发,周恩来坐在其中一辆卡车的驾驶室里,身边是他的警卫员们。

车厢里,其他同志们轻声交谈,讨论着即将到来的谈判,然而,就在这看似平静的表象之下,一场阴谋正在悄然酝酿。

原来,国民党将领何应钦早已得知周恩来此行的消息,何应钦深知周恩来在国共谈判中的重要性,决心不惜一切代价阻止他抵达南京。

于是,他秘密联系了崂山一带的土匪,精心策划了这次刺杀行动。

当车队行驶到崂山地区时,周围的景色逐渐变得荒凉起来,崎岖的山路两旁,密林幽深,暗藏杀机,突然,前方的路面上出现了异常。

原来,敌人早已在此设下埋伏,挖掘了陷阱,还在路上布置了巨石,这些障碍迫使车队不得不减速,陷入了进退两难的境地。

就在此时,一声枪响划破了山间的宁静,紧接着,密集的枪声从四面八方响起,周恩来立刻意识到情况不妙,他冷静地分析着局势,作为一个久经沙场的革命家,周恩来在瞬间就做出了决断,他果断下令:"冲过去!"

司机闻令,立即踩下油门,奋力向前冲去,然而,敌人的布置实在太过周密,卡车刚冲出几米,右前轮就陷入了一个深坑中,车身猛地一歪,险些翻倒,与此同时,敌人的火力更加猛烈了。

周恩来知道,继续留在车里只是坐以待毙,他当机立断,大声下令:"下车!散开!还击!"这一刻,周恩来展现出了一个优秀指挥官应有的冷静与果断。

在他的指挥下,车上的同志们迅速行动起来,寻找掩护,与敌人展开了激烈的交火。

在这混乱的局面中,周恩来的警卫员陈友才表现得尤为英勇,陈友才与周恩来长相相似,此时他穿着与周恩来相同的衣服,意识到敌人的目标是周恩来,陈友才毫不犹豫地吸引了敌人的火力。

他奋不顾身地冲向前方,吸引了大部分敌人的注意力,这个勇敢的举动为周恩来争取了宝贵的脱险时间。

然而,陈友才的英勇行为也付出了生命的代价,在密集的弹雨中,他最终倒下了,但他的牺牲并非徒劳,正是因为他的舍身忘我,周恩来才得以脱离最危险的区域。

在这场遭遇战中,周恩来展现出了非凡的应变能力和领导才能,尽管处于劣势,但在他的指挥下,幸存的同志们仍然组织了有效的反击,周恩来冷静地观察着战场局势,寻找突围的机会。

最终,周恩来成功脱险,但这次遭遇战的代价是惨重的,包括陈友才在内,共有11名警卫员在这次袭击中壮烈牺牲。

这些忠诚的战士用自己的生命,换来了党的重要领导人的安全。

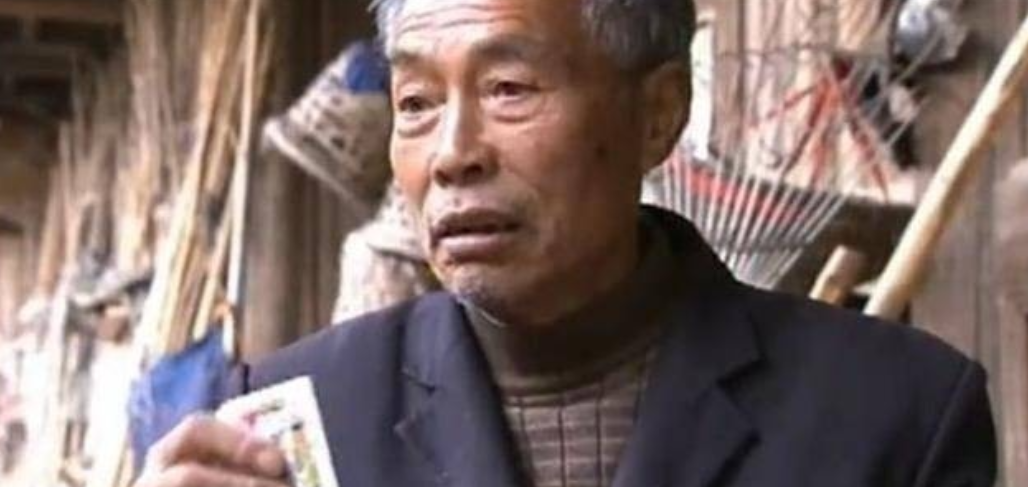

事后,有人分析周恩来能够幸存的原因,据幸存的警卫员刘久洲回忆,周恩来之所以能够躲过这次暗杀,很大程度上是因为他在车上的位置。

当时周恩来坐在驾驶室最右边,恰好是卡车被陷阱困住后全车最低的位置,再加上他迅速的反应和驾驶室右前门被颠开形成的掩护,使他避开了大部分火力。

这次惊险的经历,深深地印在了周恩来的脑海中,为了纪念在这次事件中牺牲的英雄们,特别是陈友才同志,周恩来一直随身携带着陈友才的一张照片。

劫后余生的周恩来并没有被这次危险吓倒,相反,这次经历更加坚定了他继续前进的决心。

他深知,国家和民族的命运远比个人的安危更为重要,因此,在稍作休整后,周恩来立即向中央汇报了这次遇袭的情况,并提出了加强安全措施的建议。

这次惊心动魄的劳山遇袭事件,引起了中共中央的高度重视,它不仅暴露了当时革命工作中存在的安全隐患,也凸显了加强高级领导人安全保卫工作的迫切性。

中央随即采取了一系列措施,加强了对重要领导人的安全保护,完善了情报预警系统,这为后续的革命工作提供了更加可靠的安全保障。

王二麻子

写着写着变成崂山了[抠鼻]