1944年4月,考古工作者在清理一座唐代古墓的时候,无意中找到一只空心的银手镯,手镯里边竟然塞着一张纸,从而,一个“惊天秘密”被揭开!

1944年春天,四川大学校园里的一次意外发现,不仅揭开了一个尘封千年的秘密,更是为中国印刷史和佛教文化研究带来了震撼性的突破,这个发现,就是藏在唐代古墓银镯中的《陀罗尼经咒》。

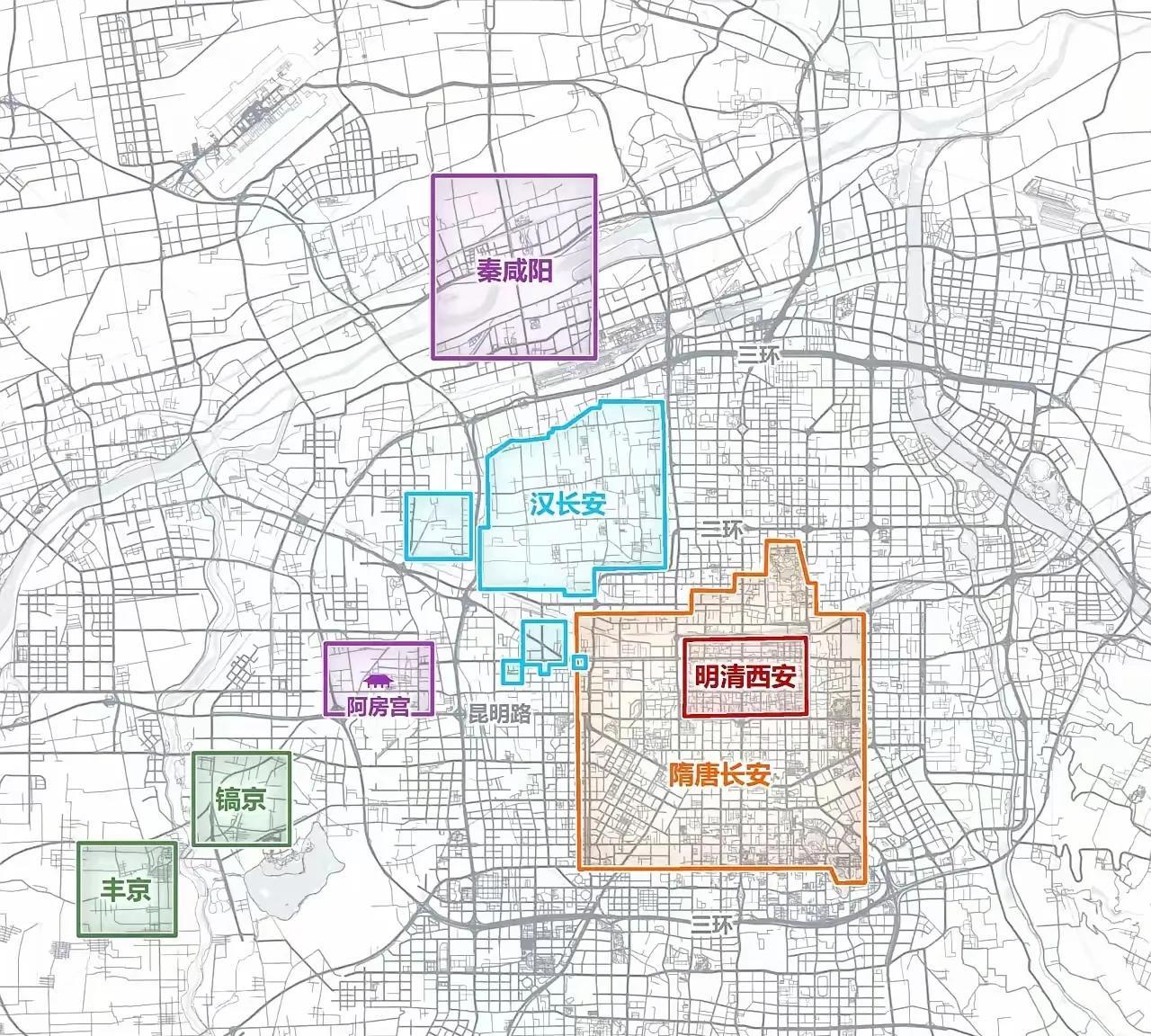

故事要从唐代的成都说起,彼时的成都,是一座繁华的大都会,有"扬一益二"之美誉,这里不仅经济繁荣,文化底蕴更是深厚。

成都的造纸业在全国首屈一指,成都造麻纸更是被朝廷钦定为官方文书的专用纸张,优质的纸张为印刷业的发展奠定了坚实的基础。

除了麻纸,成都还以另一种特殊的纸张闻名,那就是与女诗人薛涛有关的皮纸,据传,薛涛用浣花溪水和木芙蓉树皮制作的薛涛笺,不仅质地优良,更是文人雅士争相传颂的文房四宝之一。

正是在这样一个文化氛围浓厚的地方,雕版印刷术得以蓬勃发展,然而,谁也没想到,千年之后,一次偶然的考古发现,会让成都在中国印刷史上再次名声大噪。

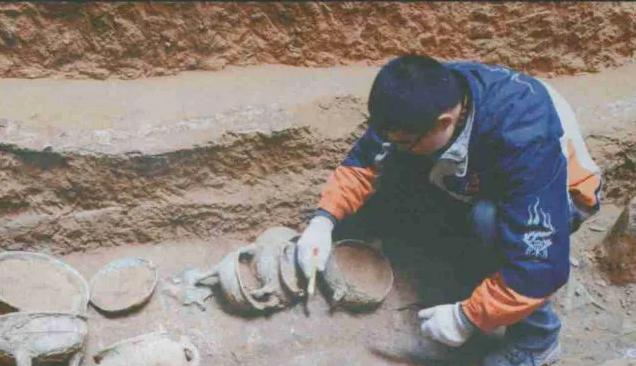

1944年春,四川大学正在进行校园扩建工程,工人们挥舞着铁锹,准备为新教学楼打地基,突然,铁锹碰到了一些坚硬的物体。

工人们小心翼翼地清理周围的泥土,赫然发现了几块古墓的方砖,消息很快传到了校方,考古专家们闻讯赶来。

著名考古学家冯汉骥教授带领团队迅速展开了抢救性发掘,冯教授是四川大学历史系的教授,在考古界享有盛名。

他和同事们很快发现,这里共有四座古墓,其中三座是南宋时期的平民墓,而另一座则是唐代古墓。

考古团队小心翼翼地打开了唐墓的棺椁,墓主人是一位女性,虽然容貌已经难以辨认,但她右臂上戴着的一只银镯却完好无损,这只银镯看似普通,却藏着一个惊天秘密。

冯教授仔细检查银镯时,发现它是中空的,而且在破损处隐约可见一点纸页,考古人员屏住呼吸,小心翼翼地从镯中取出了一卷对角卷成筒状的丝绢纸,当他们展开这张纸时,所有人都惊呆了。

这张纸竟然是一份精美的《陀罗尼经咒》!它用唐代著名的茧纸印制,质地薄而半透明,异常柔韧。

专家们通过对比历史文献发现,成都改称"成都府"是在唐肃宗至德二年(757年)十月以后的事,这意味着,这份《陀罗尼经咒》的印制时间必定在757年之后。

虽然具体的印制年份难以确定,但根据墓葬形制、随葬器物以及印本的书写风格等多方面分析,专家们推测它很可能是在公元800年前后印制的。

这一发现立即在考古界引起轰动,因为此前被认为是世界上现存最早的印刷品是敦煌石室发现的"咸通九年"(868年)的《金刚经》。

而这份《陀罗尼经咒》的年代可能更早,这意味着它很可能是世界范围内现存最早的印刷品之一。

更重要的是,这份经咒为研究唐代成都的印刷业提供了实物证据,它证明了在8世纪中叶,成都地区已经开始使用相当成熟的雕版印刷技术来制作佛经,这一发现大大提前了人们对中国,特别是四川地区雕版印刷术发展的认知。

随后,专家们使用了先进的红外线扫描技术对《陀罗尼经咒》进行了更深入的研究,他们发现,这份经咒不仅印刷精美,内容也十分丰富。

除了中央的六臂菩萨,周围还绘制有四尊小菩萨,环绕着密密麻麻的咒文,这些细节不仅展示了当时印刷技术的高超,也反映了唐代佛教,特别是密宗在成都地区的盛行。

《陀罗尼经咒》的发现不仅在印刷史研究方面具有重大意义,也为研究唐代佛教在四川的传播提供了珍贵的实物证据,它生动地展示了当时密宗佛教在成都地区的流行程度,以及佛教与民间信仰的融合状况。

这份小小的经咒,成为了连接唐代宗教、文化和科技的重要纽带。

柔石!

这些经书没有什么价值