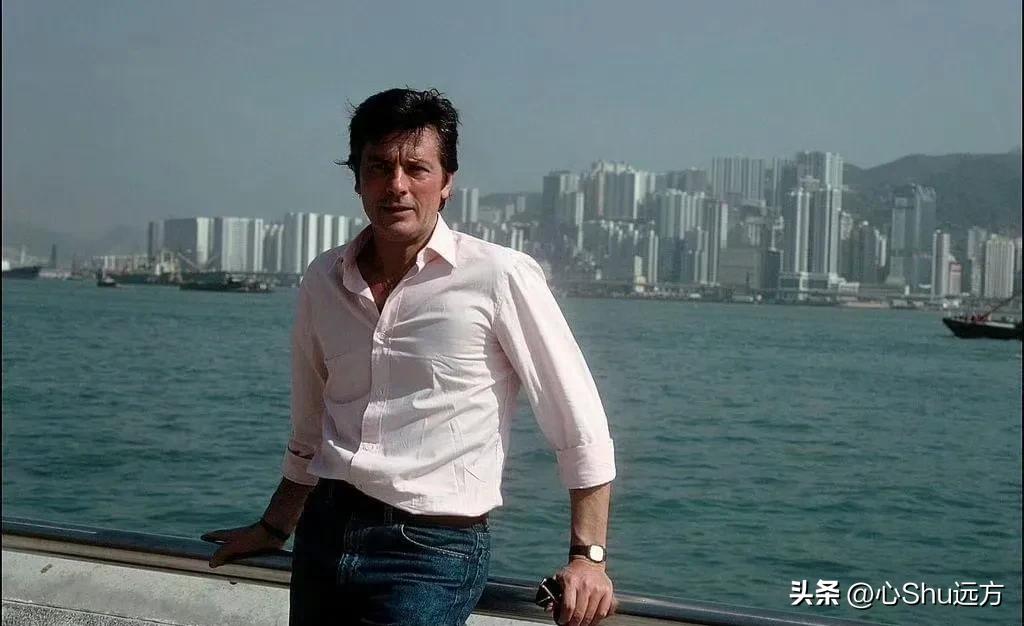

1980年在香港维多利亚港的阿兰·德龙 ! 1980年的香港,正处于经济起飞的黄金时期,维多利亚港两岸的霓虹灯勾勒出这座城市的繁华轮廓。就在这一年,欧洲影坛巨星阿兰·德龙首次踏上这片东方热土,掀起了一股影迷狂热的浪潮。作为当时欧洲影坛最耀眼的明星之一,他的到来对于香港电影业而言是一次难得的国际性接触。 阿兰·德龙此行的主要目的是应香港某大型电影制作公司的邀请,商讨一部可能的合作项目。这一邀请的背后,是德龙主演的《佐罗》在亚洲市场取得的巨大成功。这部影片不仅让他在欧美赢得了赞誉,更让他在中国香港等地区收获了大量的粉丝。尽管当时德龙已年过四十,但他那俊朗的外表和独特的忧郁气质仍然让无数观众着迷。 德龙访港期间,主办方安排了丰富的文化体验活动。其中最令人难忘的是他在一家传统的广东茶楼品尝早茶的经历。面对琳琅满目的点心,德龙显得既好奇又困惑。据说他尝试使用筷子时遇到了不少麻烦,但他始终保持着优雅的姿态,这反而赢得了茶楼老板和顾客们的好感。 在香港期间,德龙还与当地的几位明星有过短暂交流。其中包括成龙和徐小凤等当红艺人。尽管语言不通,但艺术的共鸣让他们很快找到了共同话题。这些交流不仅增进了彼此的了解,也为日后可能的合作奠定了基础。 德龙在尖沙咀一家高级餐厅的即兴表演成为了这次访问的一大亮点。当时,他应餐厅老板的请求,向在场的宾客展示了正统的法式用餐礼仪。德龙优雅的举止和细腻的动作让在场所有人都为之倾倒。这一举动很快在香港上流社会引发了模仿热潮,不少人开始学习法式礼仪,餐厅也因此声名大噪。 1980年在香港维多利亚港的阿兰·德龙,就这样在东西方文化的交汇点上,留下了属于他的独特印记。 1980年,阿兰·德龙造访香港时,已经步入了人生的第四十个年头。表面上,他依然是那个风度翩翩、魅力四射的欧洲影星,但在光鲜亮丽的表象之下,德龙的演艺事业正面临着前所未有的瓶颈。欧洲电影市场的变化和好莱坞大片的冲击,让德龙不得不将目光投向东方。香港作为亚洲电影业的重镇,自然成为他寻求突破的重要一站。 在维多利亚港畔的一次私人晚宴上,德龙向几位香港电影界人士透露了他对家庭的一些看法。作为一个从小缺乏家庭温暖的人,德龙的成长道路充满坎坷。他的父母在他很小的时候就离婚,而后被送到寄宿家庭,这些童年经历在他成名后仍然如影随形。尽管当晚没有记者在场,但几位与会者后来回忆,德龙谈及家庭时流露出罕见的坦诚。 据说,就在香港之行期间,德龙收到了一封来自罗密施耐德的信。这位曾经的"茜茜公主"与德龙有过一段刻骨铭心的感情,但最终因德龙的花心而告终。信的具体内容无人知晓,但它确实引发了德龙对过往情感的反思。在随后的几次私人场合中,德龙罕见地提及了自己的感情生活,这在他一向注重隐私的性格中显得尤为特别。 阿兰·德龙对香港电影工业表现出了浓厚的兴趣。在参观了几家本地电影制作公司后,他对香港电影高效的制作方式和富有创意的动作场面赞不绝口。与欧洲电影精雕细琢的制作方式相比,香港电影的"短、平、快"给德龙留下了深刻印象。他特别欣赏香港导演在有限预算下创造出惊人效果的能力,这与他自己早年在法国电影界打拼的经历有些相似。 在与几位香港导演的会面中,德龙提出了一个大胆的构想——《东方佐罗》。这部电影将融合西方经典角色与东方武术元素,由德龙饰演一位来到亚洲的佐罗。虽然这个项目最终因各种原因未能实现,但这一构想本身就反映了德龙对跨文化合作的开放态度。几位当时参与讨论的香港电影人后来回忆,德龙对这个项目充满热情,甚至愿意为此学习基本的中文对白。 在香港停留期间,德龙还敏锐地观察到欧洲与香港电影环境的差异。欧洲电影偏重艺术性和思想深度,而香港电影则更注重娱乐性和商业价值。这种差异既是挑战也是机遇,德龙认为两种电影文化的碰撞可能会产生新的火花。 德龙在维多利亚港举行的告别酒会上,向在场的香港电影界人士表达了感谢和敬意。作为一名备受尊敬的国际影星,他承诺将在法国推广香港电影文化。这不仅仅是一句客套话,德龙后来确实履行了承诺。在随后的几年里,他通过自己的影响力促成了几部港片在法国的发行,为香港电影打开了欧洲市场的大门。