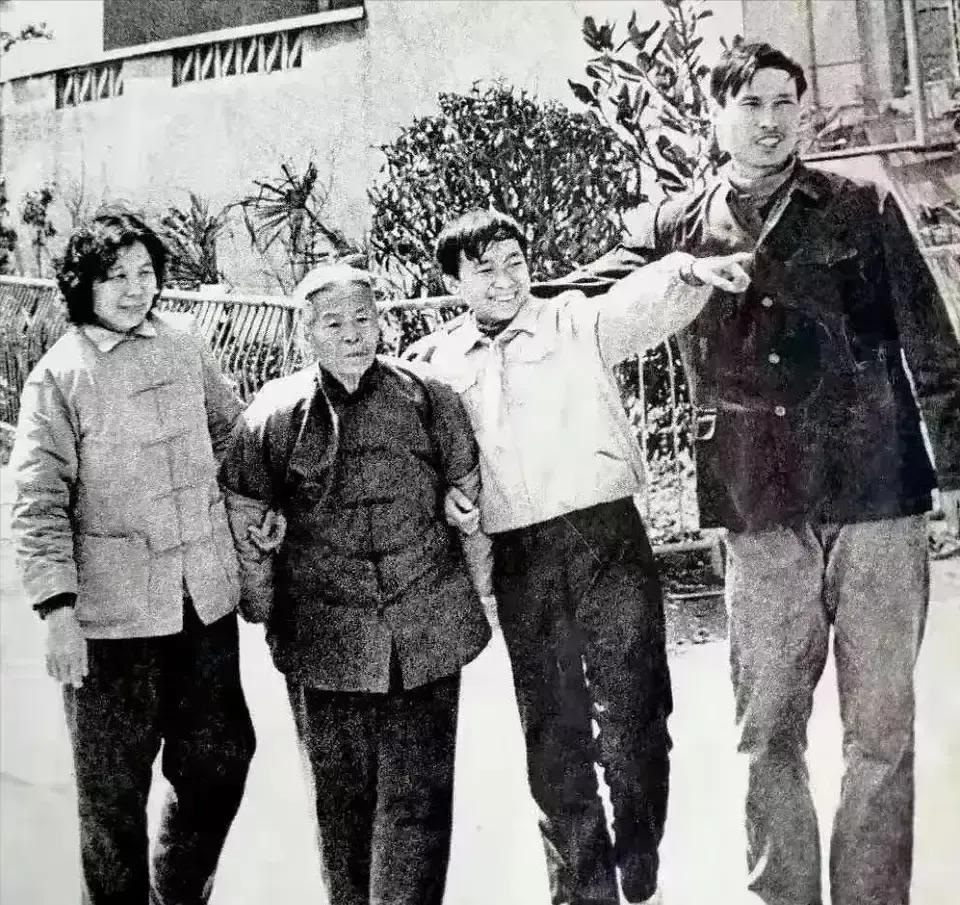

1979年,吉林延边西城公社,一对即将返城的上海知青夫妇,执意要带走当地一个孤寡老人,要为她养老送终。公社负责人惊讶地张大嘴巴:“去了上海,她没户口,没粮票,吃什么?”

这对知青夫妇,女的叫林小兰,男的叫姚祚塘,那个孤寡老人,是个朝鲜族阿玛尼,叫李生今。

1969年,林小兰与姚祚塘等16名学生,作为上海知青,来到吉林省延边朝鲜族自治州,和龙市西城公社插队落户。

第2年,林小兰和姚祚塘结婚后怀孕。一天半夜,林小兰肚子疼,突然要生孩子。可这黑灯瞎火的,去哪找大夫呀?姚祚塘急得团团转,眼泪都要掉下来了。

村里67岁的孤寡老人李生今知道后,摸黑跑了几里山路,把接生婆找来,折腾了一晚上,林小兰才平安生下孩子。

李妈妈抱着孩子,高兴地又叫又笑,看着床上虚弱的林小兰,她扭头出去,把自家下蛋的2只老母鸡杀掉,给营养不足的林小兰补身子。

如果不是李妈妈,林小兰母子的命,都很难保全。喝着鸡汤,林小兰的眼泪哗哗往下流,怎么擦都擦不干净。

有了孩子,林小兰不方便再住集体屋,小两口又愁成一团。这时,李妈妈跑了过来:“去我家住吧,我已经把那个小草棚收拾出来了!”

从此,小两口有了自己的小屋。可白天,小两口要去干农活,孩子怎么办!又是李妈妈主动提出,孩子由她来带。

李妈妈将孩子绑在自己背上,边干活边对他说话、逗他玩。怕孩子晚上哭闹,影响林小兰夫妻休息,李妈妈就把孩子抱到自己屋,哄他睡。

作为上海知青的后代,这孩子不会说上海话、普通话,出口就是朝鲜语,嘴里常叫的不是爸爸、妈妈,而是“阿迈(朝鲜语奶奶)”。

当时没有什么营养品,孩子哭闹时,糖水就是好东西。李妈妈使用自己的积蓄,千方百计买来红糖白糖,实在买不到时,就用高梁、小麦细磨成粉,做成饴糖和麦芽糖给孩子吃。

由于孩子在延边出生,名字就叫延民。延民长大了,要去朝鲜族幼儿园上学,他红着眼圈,拉住阿迈不松手。

阿迈不忍心让小延民独自去,怕去了不习惯,又怕被人欺负,就陪着孩子坐课堂,一坐就是3个月,直到小延民蹦蹦跳跳交上新朋友,她才放下心来,不再去“坐陪”。

从小在阿迈背上长大的延民,离不开阿迈,而阿迈更离不开,她一手带大的延民。

1979年知青大返城,林小兰两口子也要回上海,可他俩怎么也高兴不起来:“我们回城了,剩下李妈妈一个人,日子怎么过?”

10年了,同一个屋檐下生活,同一个锅里煮饭,在林小兰夫妻俩心里,李妈妈比亲人还亲,又怎能忍心丢下她!这一夜,林小兰两口子合计好了,一定要带李妈妈一起回上海。

“不!我不去!”谁知,第二天,林小兰刚说完,李妈妈就一口回绝:

“我今年77了,土埋半截的人了,去了就是给你们添累赘,我不去!”不管两口子怎么劝,老太太就是一个劲儿摇头。

情急之下,林小兰“扑通”跪在地上:“难道您舍得离开延民,忍心离开我和祚塘?”一旁的延民,一把抱住李妈妈的胳膊说:“阿迈不走,我也不走!”

“对,要走一起走,要么就一家4口全留下!”林小兰和姚祚塘眼含热泪,异口同声。李妈妈一把将延民搂在怀里,眼泪扑簌簌流下来。

公社负责人听说林小兰两口子要带走李妈妈,惊讶地张大嘴巴:“去了上海,她没户口,没粮票,吃什么?”

林小兰说:“这个你放心,只要我们有一口吃的,就一定会让阿玛尼先吃!”公社负责人冲着林小兰一挑大指,转身就去抓公章。

回到上海,他们挤在一间不足30平米的房子里。林小兰两口子工资低,自己省吃俭用,对李妈妈却很大方。

为了让李妈妈穿得体面些,林小兰第1个月开工资,就给她缝制了一身绸缎棉衣棉裤。怕李妈妈烦闷,又攒钱给她买了一个半导体收音机,用来收听朝鲜语广播。之后生活好一点了,才又买了一台14英寸黑白电视机。

家里有了好吃的,第1口就要夹给李妈妈先吃,可李妈妈舍不得,又夹给延民,延民又夹还给阿迈,总要互相推来让去。

这个特殊的4口之家,偶然被记者知道,登门采访,上了报纸,更多人知道了这个感人的故事。

当地派出所特事特办,给李妈妈上了户口;姚祚塘所在单位,给他分了一室一厅的新房子;社区人员上门慰问,帮助解决了许多实际问题。

在上海生活了12年后,于1991年,李生今老人面带微笑而去,享年89岁。

按照李妈妈的遗愿,林小兰夫妇将她的骨灰,送回到和龙西城。村干部十分惊讶:“把骨灰送回来,要花很多钱的,不容易!可我们朝鲜族没有保留骨灰的习惯呀,一般都扔进江河里。”

但又有感于他们之间的真情实意,为教育鼓励后人积德行善,破例将阿玛尼的骨灰安葬在当地,并立石碑,上面赫然写着:上海知青姚祚塘、林小兰之母。

林小兰夫妇俩说:“做人要讲良心,在我们绝望的时候,一个异族的,没有任何血亲关系的阿妈尼,尽全力帮助我们,现在我们所做的一切,不是很正常吗?”

爱出者爱返,福往者福来,爱人者,人恒爱之。善待别人,也是在善待自己,愿天下的好心人一生平安!