1935年,31岁的林徽因蓬头垢面,一边流泪,突然吼母亲:疯子!你害得我生不如死,你简直不配有孩子!你不配!”

她的声音充满了愤怒和痛苦,似乎是数十年压抑的情感瞬间爆发。

何雪媛听后如遭雷击,跌坐在地,泪水决堤,无法言语,这场冲突,最终成为母女关系的终结点,也是林徽因内心积压多年痛苦的最后爆发。

那一刻,林徽因无所顾忌地,将所有的压抑与怨恨倾泻而出。

这并非只是一次,普通的母女争吵,而是数十年矛盾的积累和情感的爆发。

林徽因一生承载着沉重的责任和压力,她要面对作为建筑师的职业挑战,还要在家庭中维持表面和谐,尤其是在母亲与弟弟林恒之间的矛盾中,扮演着调解者的角色。

她要面对母亲冷嘲热讽的指责,又要为弟弟妹妹们提供保护,甚至因为母亲的极端行为,而被迫在父亲与母亲之间撕裂。

林徽因早早成为“成人”,承担了家族的重担,这种痛苦与无奈无处发泄,最终以这场愤怒的宣泄告终。

何雪媛的痛苦远不止于此,她的悲剧源于她的成长与婚姻。

何雪媛出身商贾之家,她是林长民的填房,文化水平低,不懂诗词歌赋,难以融入林家的高雅圈子。

加之在林长民娶了第三任妻子程桂林后,何雪媛的地位进一步边缘化。

她的内心充满了怨恨,尤其是在她失去了两个孩子后,林长民的宠爱,已完全转移到新的妻子身上。

那时,何雪媛的内心早已积压着对丈夫、家族的深深怨恨。

她无法直接反抗丈夫和家族的冷落,于是将这些情绪转嫁到了林徽因身上。

她要求女儿与弟妹保持距离,甚至辱骂林徽因“向着外人”,仿佛林徽因背叛了她,站到了别人的阵营。

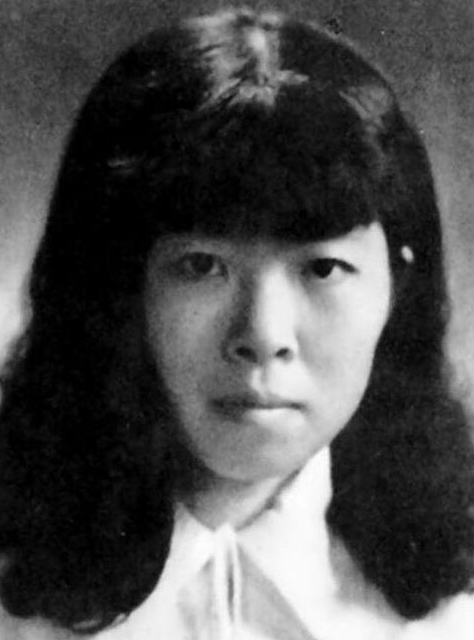

林徽因的童年可谓缺失,5岁时,她被祖母接走,离开了母亲的怀抱。

与母亲的聚少离多,使得她逐渐与母亲疏离。

尽管她多次尝试,通过陪伴和倾听来安抚母亲的情绪,但何雪媛的冷嘲热讽,让她的内心越来越远离母亲。

她不再是一个,拥有无忧无虑童年的孩子,而是一个被迫成熟的“成人”。

她的早熟,让她背负了更多责任,也让她的情感与家庭之间,形成了无法修复的裂痕。

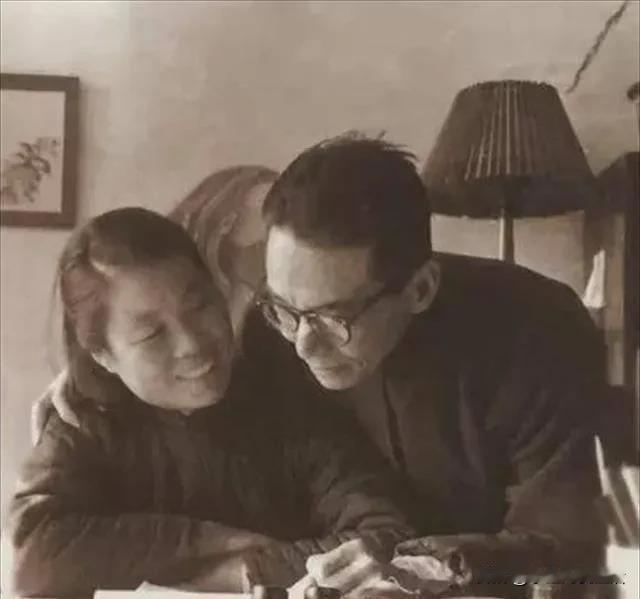

林徽因嫁给梁思成后,她尝试将母亲接到家中赡养,尽力履行“孝道”。

何雪媛的行为,更加剧了家庭的矛盾,她对梁家佣人的苛责、对林恒的虐待,使得林徽因在“孝道”和“自我”之间,产生了深刻的挣扎。

她曾在信中写道:“最近三天我自己的妈妈将我赶进人间地狱……”

这些文字透露出,她内心的痛苦和无奈,她在履行孝道的过程中,丧失了自我,还成为了家庭矛盾的焦点。

林徽因在建筑领域的成就不可小觑,她参与了国徽设计,也曾抢救景泰蓝工艺,但这些成就却无法抚平她内心的创伤。

她的日记中写道:“我的一生被母亲的怨恨浸透。”

她的伟大事业,与沉重的家庭负担,形成了鲜明的对比,仿佛她的每一寸光辉背后,都是无法逃脱的阴影。

金岳霖评价她与母亲的关系是,“相爱却相互厌恶”的悖论。

这种悖论存在于她的母女关系中,也贯穿了她一生的情感经历。

何雪媛在林徽因去世后,开始逐渐悔悟。

1955年,林徽因去世,何雪媛依旧在梁思成与林洙的照顾下,度过晚年。

临终前,何雪媛向林洙,表达了对女儿的愧疚,但那时林徽因,已经永远离开了她,所有的悔意也已成空。这一切,林徽因再也无法听见。

母女关系的复杂性,深刻地反映了那个时代女性的困境。

何雪媛的悲剧人格,和林徽因的早熟,是时代洪流中的牺牲品。

母亲在婚姻与家族压迫中的沉沦,与林徽因在事业与家庭责任之间的挣扎,交织成了一幅无法抹去的画面。

这段母女关系的破裂,是家庭中的一场冲突,更是时代对个体情感与心理的压迫。

林徽因在艺术与建筑领域取得了巨大的成功,但她的内心始终,未能得到真正的安宁。

她在日记中的自述,成了对母女关系无法愈合的哀悼。

参考资料:

《林徽因传》 孙玉玲著,北京:中华书局,2007年。