1941年2月,一名战士将炸药包放错了位置,引爆后鬼子炮楼完好无损,副团长拿出望远镜一看:“好你个刘厥兰,让你炸碉堡,你却炸围墙”。

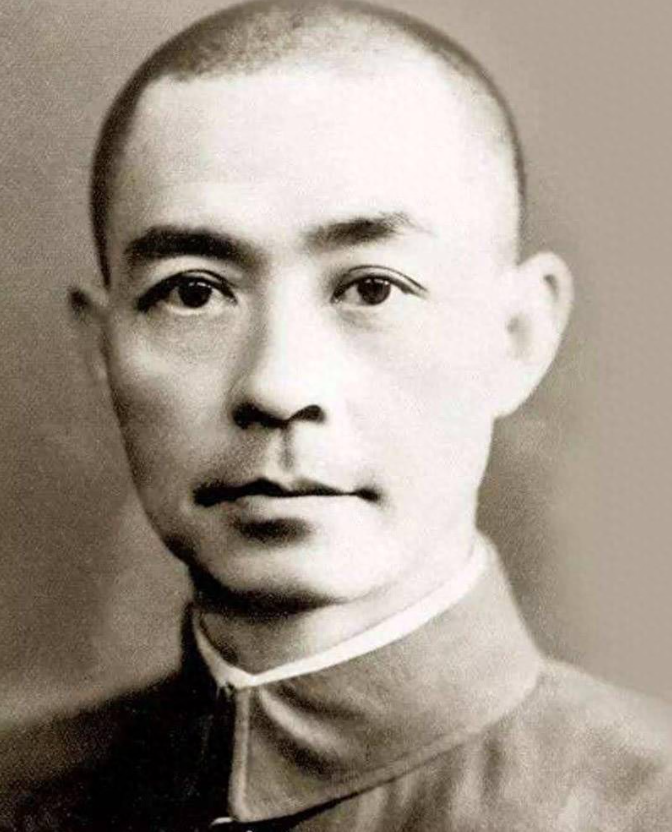

刘厥兰出生在一个贫困的矿工家庭,从小便深受煤矿的艰苦环境影响。年仅11岁时,他便开始跟随家人下井工作,成为了一个煤矿的“煤黑子”。 尽管生活充满艰难,但刘厥兰展现出了一项与生俱来的特殊技能——对炸药的天赋。煤矿中的爆破工作需要精准的操作,而刘厥兰总能轻松应对,精准控制炸药的威力与爆炸范围,仿佛对炸药有着超乎常人的理解。 他的这项技能,在他日后的抗日生涯中,发挥了巨大的作用。 1938年,抗日战争全面爆发,刘厥兰决定投身八路军,带着自己的“武器”——爆破技能,加入了抗日行列。尽管八路军装备简陋,但刘厥兰的专业能力让他在新兵中脱颖而出。他迅速学会了如何使用各种武器,同时,也凭借自己多年的矿山经验,成为了工兵排中的爆破手。特别是在那个物资匮乏的年代,爆破手的作用显得尤为重要,刘厥兰不仅为部队制造简易炸药,还负责摧毁敌人的交通线和设施。 1939年秋,刘厥兰参加了百团大战,这是他人生中的第一次重大战役。在这场规模空前的战斗中,刘厥兰的爆破技能得到了充分展示。他带领小组成功炸毁了多座日军碉堡和一段重要铁路,极大地打击了敌人的士气。这次行动的成功,也让刘厥兰在部队中声名鹊起,成为了抗日战场上一位赫赫有名的“爆破大王”。 1941年,伪军占据了这个小镇,将其筑成了一座坚固的碉堡要塞。铁索缠绕,炮火连天,镇子里到处都是森严的工事。面对如此险恶的局面,共产党领导的游击队却毫不退缩。他们决心发动总攻,一举拿下这个顽敌大本营。 身先士卒的王凤麟副团长正站在高处,举起望远镜观察着敌情。这位出色的指挥官曾在山东纵队创办了抗日队伍中第一个爆破训练班,手下大都是一等一的爆破好手。他知道只有先破坏敌人的防御工事,部队才有可能攻城略地。为此,王副团长精心设计了作战方案,并派出得意门生刘厥兰深入敌后实施爆破任务。 突然,一声震耳欲聋的巨响在小镇上空炸开!滚滚浓烟腾空而起,战士们精神大振,只等敌人现出破绽便一拥而上。可当烟雾渐渐散尽,令人沮丧的一幕出现了:敌人的炮楼竟然完好无损地矗立在那里!王凤麟心中焦急,连忙又拿起望远镜察看。 正当王凤麟又气又恼之时,他透过望远镜又仔细端详了一遍战场。顷刻间副团长眉头舒展,破口大笑起来:"好小子啊刘厥兰!炸得真漂亮!"原来刘厥兰虽然没能直接摧毁碉堡,却机智地选择了敌军工事最薄弱的接缝处下手,结果一击即中,将坚固的城墙炸开了一个大口子!敌人防线被突破,阵脚大乱,正是我军反攻的大好时机! 王凤麟当机立断,下令全体出击,乘胜追击。经过一番殊死搏斗,徐家楼终于被攻克了!喜悦的泪水洗去了战士们脸上的血污和硝烟,大家又惊又喜地拥抱在一起,而这胜利的后面,凝聚着像刘厥兰这样无数英勇战士的智慧和热血。 1946年6月26日,国民党撕毁停战协定,集结重兵向中原解放区发起了大规模进攻,标志着全面内战的爆发。这一举动打破了长期以来脆弱的和平局面,重新点燃了战火。自此,人民解放军在中国共产党领导下迅速调整战略,实施积极防御,并依托解放区的有利地形展开自卫反击。面对国民党的军事挑衅,解放区部队没有退缩,而是展开了激烈的防御与反攻,力求保卫自己所争取到的每一寸土地。与此同时,战火蔓延至其他解放区,全面内战的局面逐渐形成。王凤麟副团长领导的爆破队逐渐成为了共产党手中一支令敌人闻风丧胆的利器。他们身先士卒,出没于最危险的前线阵地,用一次次漂亮的爆破行动为部队开辟前进的道路。漫天的炮火招呼在敌人碉堡上,在一片混乱中,爆破手们神不知鬼不觉地布设了大量炸药。轰隆一声巨响,碉堡轰然倒塌,敌人仓皇四散,我军战士们势如破竹,所向披靡。原本固若金汤的敌人阵地被连根拔起,这一仗打得敌人丢盔弃甲,溃不成军。 一茬茬爆破精英在王凤麟、刘厥兰等人的悉心培养下成长起来,活跃在抗战和解放战争的各个战场上。他们与全军将士并肩战斗,出生入死,以华夏儿女不屈不挠的英勇气概,谱写了一曲曲可歌可泣的爆破战歌。