1952年,毛主席在河南开封考察时,发现一座孙中山铜像上布满弹孔,毛泽东意味深长道:“孙中山是民主人士,打不倒嘞!”

(信息来源:新浪河南2009.6.26冯玉祥建立的国内第一尊孙中山铜像)

古老的铜像静静地站立着,阳光照亮它坑坑洼洼的表面,好像在讲述一段鲜为人知的故事,也许你想过,这些痕迹不是瑕疵,而是历史留下的深深烙印,这尊铜像的主人,就是推翻封建王朝、建立共和国的伟大先驱者——孙中山先生,而它身上的弹孔,又包含着怎样的不寻常经历?

开封龙亭,以前也叫中山公园,那里曾立着中国最早的一尊孙中山先生的铜像,这座铜像是爱国将领冯玉祥命令建造的,可见他对孙中山先生“天下为公”思想的真心认同,1927年,冯玉祥第二次掌管中原地区,他做的第一件事就是把开封龙亭改名为中山公园,而且请了专业人士来设计,在午门牌坊上写了“遵守总理遗嘱”、“天下为公”这些标语,目的是为了宣传孙中山先生的革命精神,冯玉祥觉得光有这些还不够,为了更好地纪念孙中山先生,他决定在龙亭大殿前面建一座孙中山铜像。

1928年,一座高达1.97米的铜像正式完成,孙中山先生穿着大衣和西装,双手插在口袋里,目光充满力量,眺望着远方,这座铜像生动地展现了这位伟大人物的风采,也成为了开封市的一个重要象征。

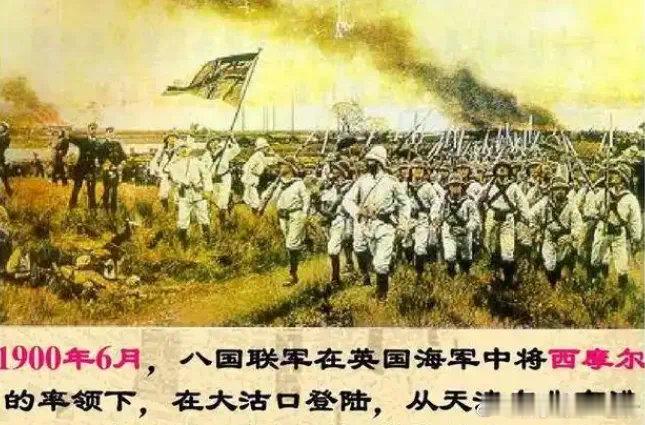

这座铜像可不是一直都这么安静的,抗战时期,日本鬼子打到开封,他们丧心病狂地用枪扫射铜像,想以此来击垮中国人的抵抗意志,不可思议的是,铜像身上布满弹痕,却还是稳稳地立在那里,就像我们中华民族坚强不屈的脊梁一样挺拔。至于铜像上的那些枪眼,还有另一种不同的说法。

1952年毛泽东主席视察开封,留意到墙上的弹孔,当时的河南省长吴芝圃解释,这些弹孔是1948年开封首次解放战役中留下的痕迹,尽管两人对弹孔形成的原因解释略有差异,但都反映出战争的残酷以及中国人民英勇不屈的抗争精神。

新中国成立后,孙中山先生的革命精神被大家广泛认可并继续发扬光大,一九五二年,毛泽东主席看到布满弹痕的铜像,感慨地说:“孙中山是民主人士,打不倒嘞,”刘少奇、朱德等党和国家领导人也都很看重这尊铜像,为了更好地保护和纪念,一九八一年,中山公园的名字改成了龙亭公园,孙中山的铜像则被搬到了禹王台公园的辛亥革命纪念园。

这尊历经岁月洗礼的铜像,在2006年成为了河南省重点保护的文物,为了纪念1911年的辛亥革命八十周年,1991年,在铜像的后方建造了一面影壁,上面刻着孙中山先生广为人知的名言警句,世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡,革命尚未成功,同志仍须努力。

2009年,当时的中国国民党主席吴伯雄去南京中山陵祭拜,献上花篮,参加了纪念孙中山先生安葬在南京八十周年的活动,这件事当时引起了海内外很大的关注,孙中山先生的革命精神,不只是激励着大陆人民,也深深地影响着台湾同胞,这尊经历了很多风雨的孙中山先生的铜像,现在已经成为连接海峡两岸的精神桥梁,代表着中华民族共同的记忆和文化的传承。

历史的车轮不停转动,孙中山铜像上的弹孔,已经超越了战争留下的伤疤,它代表着一份特别的荣誉,时刻警醒我们牢记历史,珍视和平,孙中山先生的革命精神,在新时代依然闪耀光芒,鼓舞着我们为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈努力。