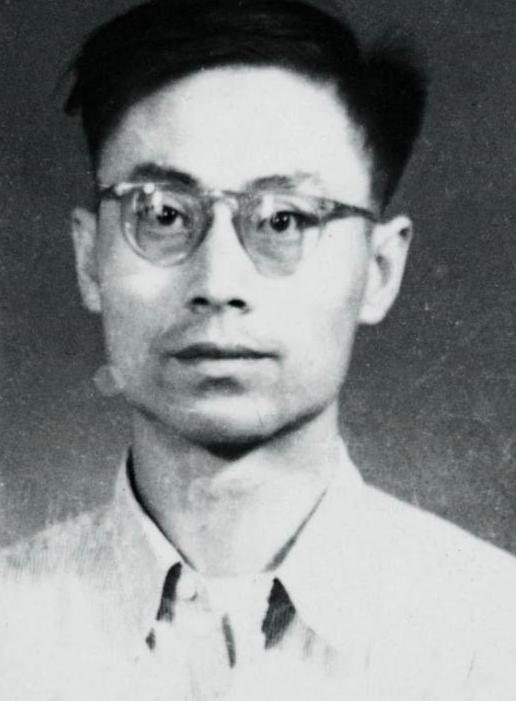

“没人敢对中国动武!”此话一出,一个尘封了近30年的名字出现在大家面前,也正是因为此人给了我们对全球呐喊的力量。 1960年,怀着报效祖国的赤子之心,于敏毅然决然地回到了祖国的怀抱,投身到了中国的核武器研究事业中。那时的中国百废待兴,科研条件十分落后,但于敏和他的同事们没有被困难所吓倒,而是发扬自力更生、艰苦奋斗的精神,日夜奋战在科研一线。 在氢弹研究领域,于敏更是不负众望,仅用了28个月的时间,就带领团队攻克了难关,提出了"于敏结构"的设计方案,让氢弹的小型化成为可能。1967年6月17日,中国第一颗氢弹爆炸成功,标志着我国成为世界上第四个掌握氢弹技术的国家。这一成就的取得,于敏功不可没。 氢弹研制成功后,于敏并没有就此止步,而是继续投身到核武器研究事业中。他又先后参与了中子弹、中程导弹等多个重大项目的研制工作,为增强我国的国防实力、维护国家安全做出了卓越贡献。 20世纪50-60年代,新中国成立不久,百废待兴。但在国际舞台上,我们面临着错综复杂的局势,帝国主义和霸权主义对新生的共和国虎视眈眈。在这样的大背景下,为了捍卫来之不易的革命成果,保卫国家主权和领土完整,发展核武器就成为了当时中国最紧迫的任务之一。 然而,发展核武器谈何容易。当时的中国经济基础薄弱,科研条件十分落后,与西方发达国家相比,无论是技术还是装备都存在着巨大的差距。但困难没有吓倒中国人民,在党中央的坚强领导下,广大科技工作者发扬自力更生、艰苦奋斗的精神,努力追赶世界先进水平。 1955年1月15日,在聂荣臻元帅等老一辈无产阶级革命家的倡议和推动下,国务院正式决定开始进行核武器的研究。一大批优秀的科技工作者,响应党的号召,怀着满腔的爱国热情,义无反顾地投身到了这项伟大事业之中。他们远离繁华都市,来到偏远的戈壁荒漠,在极其艰苦的条件下开始了核武器的研究工作。 1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功,中国就此成为世界上第五个拥有核武器的国家。从此,西方列强再也不敢小觑这个东方古国,不敢轻易对中国发动战争,中国人民从此挺直了腰杆。 两弹结合,中国核武器事业继续向前。在原子弹成功的基础上,广大科技工作者开始了更加艰难的氢弹研制工作。在一片质疑和不看好的声音中,中国科学家依靠自己的力量,最终使氢弹研制工作取得了重大突破。1967年6月17日,中国第一颗氢弹爆炸成功,中国成为世界上第四个掌握氢弹技术的国家。氢弹的成功,标志着中国核武器发展进入了一个全新的阶段,中国的国际地位也随之大大提高。 在中国核武器事业的发展历程中,除了像于敏这样颇有名气的科学家外,还有一大批默默无闻的无名英雄,他们同样为这项伟大事业做出了不可磨灭的贡献。林俊德就是其中的杰出代表,他是中国核武器研制的先驱之一,被誉为"中国核试验事业的开拓者"。 林俊德1938年出生在福建省永春县的一个小山村,家境贫寒。但他凭着自己的勤奋和才智,最终考入了浙江大学物理系。大学毕业后,怀着报国之志,他义无反顾地投身到了核武器研究事业中,并且把毕生精力都奉献给了这项事业。 20世纪60年代初,林俊德和一批志同道合的科学家们,远赴新疆罗布泊,在茫茫戈壁滩上建立起了中国第一个核武器研究基地——"马兰基地"。在那里,条件极其艰苦,夏天酷暑难耐,冬天寒风刺骨,没有水没有电,科研设备也十分简陋。但林俊德和他的同事们没有被困难吓倒,而是发扬特别能吃苦、特别能战斗的精神,夜以继日地工作。 在以后的几十年里,林俊德始终奋战在核试验第一线。从1964年到1996年,中国共进行了44次核试验,林俊德全都参与其中。每次试验,他都冲在最前面,亲自指挥,亲自操作,处理各种复杂的技术问题,有时甚至冒着生命危险。正是有了像林俊德这样的无名英雄前赴后继的奋斗,才铸就了共和国的和平盾牌。 林俊德不仅是一位出色的科学家,也是一位无私奉献的共产党员。他把毕生心血都倾注到了党和人民的事业中,从不计较个人得失,从不向组织提任何要求。直到生命的最后一刻,他最挂念的仍然是马兰的核试验基地。 2012年5月31日,林俊德因病不幸逝世。然而,他的精神永远值得我们学习和发扬。在他的感召下,一代又一代科技工作者继续躬耕在核武器研究这片沃土上,用他们的青春和热血谱写着壮丽的史诗。