1985年7月2日,46军某导弹连将国产的反坦克导弹红箭-73瞄准了2100米开外的越军两处营连指挥所,很快四发导弹全部射出,短短三天之后,解放军技术侦查人员便从越军电台获悉,17名越军军官在这次袭击中身亡。 1985年7月,南疆战场硝烟四起,炮火连天。疆场上,越军依托有利地形,构筑了大量钢筋混凝土工事,顽固负隅顽抗。这些工事坚不可摧,仿佛绵延不断的钢铁长城,使我军攻坚难上加难。 我军指挥部焦急万分。常规火力打击收效甚微,大口径火炮因受地形限制难以实施精确射击,火箭筒和无后坐力炮射程不足,迫击炮威力不够。如何在最短时间内摧毁敌军工事,夺取战争主动权,成为摆在我军面前的一道难题。 就在此时,一个令人振奋的消息传来:国产红箭73反坦克导弹已研制成功并开始列装部队。这款导弹射程远,命中精度高,具备在复杂地形条件下精确打击敌方工事的能力。它犹如一道曙光,照亮了南疆战场前景。 军区司令部当机立断,决定组建一支特殊作战分队,携带红箭73导弹奔赴前线,对越军实施斩首行动。138师接到军区命令后,从精干部队中选拔了14名身经百战的尖兵,组成一支敢打硬仗的导弹突击队。 7月2日,烈日当空,酷暑难耐。突击队员各就各位,紧盯目标,手指轻扣扳机,只待号令下达。15时整,有情报称越军一批高级军官正在营指挥所内召开会议。这是一个千载难逢的良机!指挥员当机立断,下令四套发射装置齐射,给敌人致命一击。 "发射!"随着指挥员一声令下,战士猛按发射钮。"嗖"的一声,一枚红箭73拖着长长的尾焰,直奔敌军营指挥所而去。然而,导弹飞到半路,突然失去动力,拖着细细的导线,径直坠落在敌指挥所下方的山腰处,随即发生爆炸。所幸,由于事出突然,敌军并未察觉异常,还以为是我军无意间走火。 就在敌军蒙在鼓里之时,我军第二枚导弹紧跟着发射了出去。这一次,红箭73仿佛通人性般,直挺挺地穿过敌指挥所的观察孔,准确命中目标!顷刻间,一声巨响,滚滚浓烟升腾而起。 与此同时,突击队第二梯队也开始行动。士兵们胸有成竹,稳扣扳机。红箭73呼啸而出,接二连三射入敌指挥所,将其化为一片火海。更有一枚导弹的精准命中,引爆了藏于工事内的弹药,顿时发生剧烈爆炸,整座碉堡被炸得四分五裂。

此次斩首行动,我军仅用四枚红箭73导弹,就毙敌17名,其中包括10名连营级军官。这是红箭73首次在实战中崭露锋芒,充分展现了其强大的破坏力。我军伤亡为零,创造了以最小代价换取最大战果的战例。 1985年12月24日,老山战区31号阵地迎来了关键一战。解放军在这一地区对越军再次实施了“斩首”行动,目标直指敌军的营指挥所。这次作战中,红箭-73导弹再度展现了其卓越的威力。导弹精准击中目标,彻底摧毁了越军指挥中心,迫使敌方将前线指挥机构后撤至红箭-73导弹的射程之外。这次行动不仅重创了越军的作战能力,更对敌军士气造成了巨大打击,成为老山战役的重要转折点之一。

此次行动并非孤立事件,而是1985年解放军在老山战区一系列军事打击的延续。这些精心策划的战术行动,以精准打击为核心,有效遏制了越军在该地区的进一步扩张。在红箭-73导弹的威慑下,越南军方被迫调整部署,将指挥机构撤往后方,远离战场。

这些作战行动不仅是对越军嚣张气焰的有力回击,更充分体现了解放军的战术创新与技术实力。在老山战区,红箭-73导弹的首次实战应用标志着我军武器研发迈上新台阶。导弹的高精准度和强大破坏力,不仅打破了越军的防线,也极大地提升了我军的战场威慑力。此次成功运用为后续武器研发提供了宝贵的实战数据,同时也验证了导弹在复杂地形中的作战效果。

老山战区的轮战,不仅是一次边境反击战,更是解放军全面提升战斗能力的重要契机。战斗中,我军通过灵活的战术布局、精确的火力打击和严密的后勤保障,积累了大量的实战经验。这些经验成为我军现代化建设的重要参考,也推动了武器装备和战术理论的进一步完善。越军在持续的打击下逐渐失去主动权,其前线部署的调整不仅暴露了防御能力的不足,也进一步表明其对老山战区的掌控力已被削弱。

解放军的作战胜利,彰显了我国在维护主权和领土完整上的坚定决心。通过一系列战术打击,我军有效遏制了越军的挑衅行为,同时巩固了边境地区的安全与稳定。这场战争最终以我军的全面胜利告终,不仅为中越边境带来了数十年的和平局面,也树立了我军高效、精准的作战形象。

这些胜利的背后,是解放军军事技能的全面展现和战略思维的不断创新。从红箭-73导弹的首次应用,到整体战术布局的精心设计,解放军在老山战区的表现无疑是一场教科书式的军事行动。

skycat

游戏手柄

唐国强

要不是90年亚运会,还能给他玩几年

尼古拉_西瓜

小编,那照片是谁?倒是用点心啊…[并不简单]

逍遥客

还红箭73

阳光灿烂 回复 02-14 07:25

现在是红箭10重型多功能导弹了!可以反重型坦克、可以打击低空的直升机,打击地面坚固工事那是毫无压力!射程超过5公里…

旗舰188 回复 阳光灿烂 02-20 04:32

珠海航展去看过吗?已到20了[滑稽笑]

山水石

越军先用的,我们跟着学的。高机平射,也是向越军学的。狙击枪也是向越军学的。手持枪榴弹发射器也是。

HX.Win 回复 02-19 16:03

中国很多都是跟侵略者学的,然后还干的更好,这很正常。

Tab 回复 02-19 11:17

我们当年知道了这个事后也进行了相关研制狙击专用弹,最后结果是79/85狙击弹没量产,直接优化枪本身,使得它更加适合打普通弹,突出一个性价比

白开水 YH

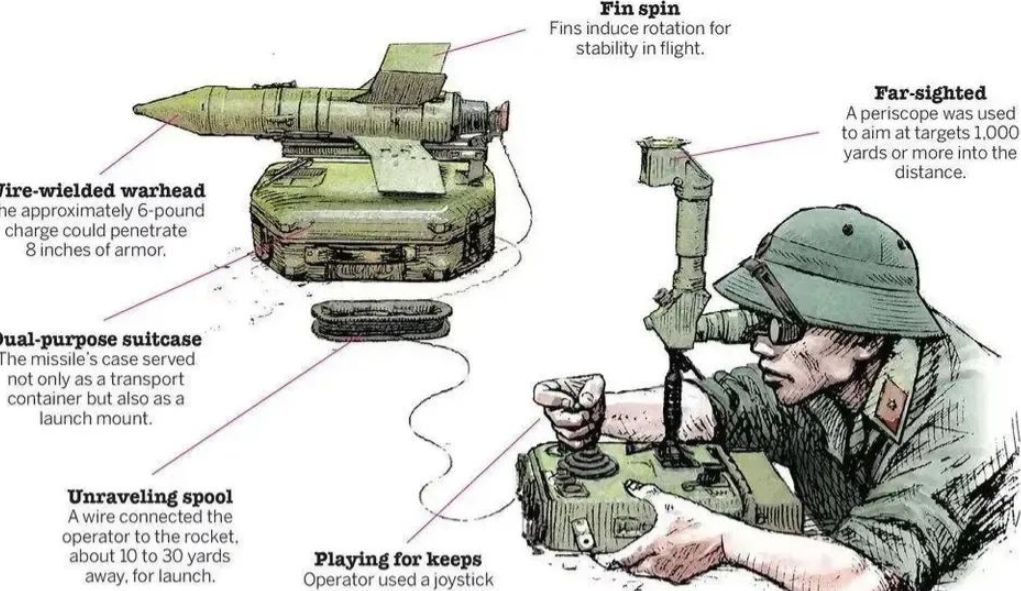

红剑73应该是仿制的苏式赛格AT3导弹,属于第一代反坦克导弹,从击发到命中全程都需要射手手动操控,打击固定目标和低速目标命中率尚可。

天下第七 回复 02-20 06:53

优点是抗电子干扰能力极强。[哭笑不得]

用户10xxx18

红箭-73,1979年已经定型生产,有线制导,需要射手用望远镜跟踪观测,人工手柄控制。

天涯 回复 02-14 21:02

那个叫瞄准镜

铁血1937 回复 天涯 02-15 08:22

观瞄镜

有料冇?见不多识讲!

配D啥图?

cds7572 回复 02-19 07:45

需要人工瞄准,导弹是线控制导

吴涛 回复 02-20 08:55

明显是越军[汗]

知书达礼

陆军第46军于1985年撤编,1985年济南军区参加老山轮战的是第67军!

用户10xxx66

科技就是战斗力!否则强攻不知还要白白损失多少条的年青士兵生命!看谁还敢嘲笑“唯武器论论![滑稽笑]

Mrjoke

红箭73在80年以前就列装了吧

用户10xxx18

营连级军官,成了“高级军官”!!!

用户10xxx88 回复 02-17 04:06

上级指挥员,班排长是基层指挥员,营连是上级指挥员

用户10xxx18 回复 用户10xxx88 02-18 00:56

看懂了我说的高级军官是什么意思

寒山瘦石

啥时候连营军官都成了高级指挥员了?

KOF

AT3塞格尔仿制品,埃及给的[滑稽笑]

胥江

后面全是废话

同志

编的不好!

晶莹的结果

到底是扳机还是按钮?

南海一小岛

不是越军用萨格尔打我军工事么

安然

也算一种无人机攻击模式了

天下第七

工事坚不可摧,仿佛绵延不断的钢铁长城,泥马哪有这么形容敌人的?