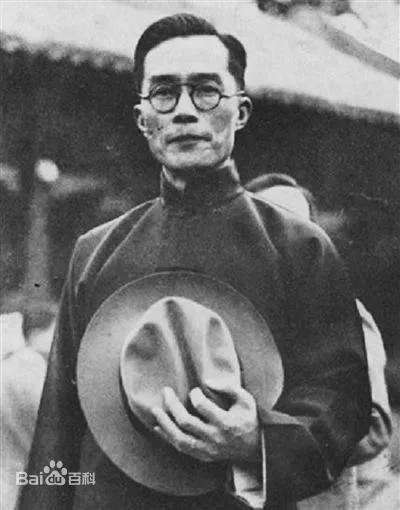

1962年,清华校长梅贻琦病逝,家人在整理他的遗物时,在病床底下竟然发现了一个手提包,谁知,打开之后,大伙都傻眼了。 随着“七七事变”爆发,抗战形势急剧变化。为了避开战火,清华大学、北京大学和南开大学决定联合组建临时大学,迁往昆明成立了西南联合大学。 虽然名义上由三所学校联合办学,实际的领导权则由梅贻琦一人掌握。此时,北大校长蒋梦麟和南开校长张伯苓因公务离开重庆,挂名参与西南联大,实际未曾直接参与校务。 由于战时物资匮乏,校舍大多采用铁皮和茅草搭建,土墙上仅用木棍简单支撑窗户。风雨交加时,屋顶的铁皮会剧烈摇晃,响声不绝,甚至盖过了教授讲课的声音。 尽管如此,梅贻琦始终坚持不让学术水平有所下降,坚决要求师生保持严谨的纪律和学术标准。他常常告诫大家:“穷要穷得有意义,苦要苦得有希望。” 三所学校联合办学,梅贻琦面临着巨大的压力。他需要平衡各方利益,确保没有一方在资源分配上占得便宜,也避免出现任何偏袒的现象。虽然清华在师生人数和经费上最多,但梅贻琦始终坚持公平,不让任何一所学校感到被冷落。 在梅贻琦的领导下,西南联大虽然物质条件匮乏,却成为了中国抗战时期教育的重要基地。学校培养了大量优秀人才,成为中国现代高等教育的一座灯塔。 梅贻琦的领导风范与胸怀远见,使得西南联大即便处于困境,却创造了令人难以置信的教育奇迹,培养出了两位诺贝尔奖获得者,四位国家最高科技奖得主,八位“两弹一星”功勋,及大量院士和大师。 随着解放战争的临近,梅贻琦不得不作出离开清华的决定。1948年,尽管全校师生挽留,梅贻琦依旧南下,离开了他奋斗多年的清华园。 很多人不敢相信这个决定,梅贻琦一直是清华大学的象征。走之前,他将一枚金圆和一根金条交给秘书,并通过南京前往美国。其离开的原因,正如他所说:“我得走是为了保护清华的基金。”他意识到,如果他不离开,清华的基金将面临巨大的风险。 在美国,梅贻琦接任了华美协进社的常务董事,这家机构负责管理清华大学的庚款基金。这笔基金是清华的生命线,其使用必须经过校长签字才能生效。梅贻琦的到来,让这笔巨款得到了妥善的管理,防止了任何滥用的可能。 即便掌握着如此重要的资金,梅贻琦的个人生活却显得异常简朴。在美国的六年中,梅贻琦每月仅领取300美元,这个数字是美国教授最低的薪水,只够日常生活所需。 梅贻琦的经济困境可见一斑。他无法租到合适的公寓,只得依赖大女儿通过打论文挣来的微薄收入来补贴家用。 即便如此,他依然坚定地把清华的庚款用于最有意义的地方,拒绝了来自蒋介石和台湾政府的多次要求,要求他将资金带回台湾。梅贻琦始终表示,他希望能为清华找到更好的用途,而不是将这笔资金浪费在表面工程上。 最终,梅贻琦回到了台湾,并为台湾的清华大学创办了“清华原子科学研究所”,当时他已年过花甲。为了这一事业,他再次投入了无尽的心血和精力。 然而,梅贻琦生活极为节俭,长年累月的劳累和营养不足让他身心俱疲。他穿着从地摊上购买的布鞋,唯一的一双黑皮鞋只在接待客人时才穿,甚至穿了十几年,直到去世。 办公室里也没有一套沙发,他只用一些矮藤椅作为替代。为了支持研究和教学,他将大部分基金投入到图书、仪器和请教授上,每天夜以继日地工作,常常忙到凌晨两三点。 梅贻琦不仅自己过得极其简朴,连居住条件也非常艰苦。由于经济拮据,他无法购买一间房子,只能住在办公室里,无法将妻子韩咏华接到身边。在美国,韩咏华为了维持生计,甚至在62岁时还做起了洗衣、带孩子等体力劳动。 这些艰苦的岁月,未曾改变梅贻琦的初心。他始终坚持将清华的庚款用于长远的科研发展,而非一时的奢华享受。他的精神和节俭的生活态度深深感染了周围的人。 长期的劳累和健康的透支,最终让梅贻琦患上了癌症。癌症在他被诊断时已经扩散到全身,尽管台湾方面为他请来了最好的医生,但疾病已经无法挽回。 梅贻琦去世前,胡适曾去看望他,并劝他留下些文字,交代一些事情。但梅贻琦没有回应,直到生命的最后一刻,他未曾留下任何文字。 梅贻琦的去世引发了广泛的关注。在他住院期间,他的床下放着一个黑色提包,这个包跟随他多年,里面到底装着什么,没人知道。 梅贻琦去世后,治丧委员会打开了这个包,里面的内容让所有人惊讶不已。包里全是梅贻琦亲自管理的清华基金账簿,所有账目清晰明确,毫无差错,一分也未曾进入他的私囊。 参考资料:刘宜庆著. 《先生之风》 2019