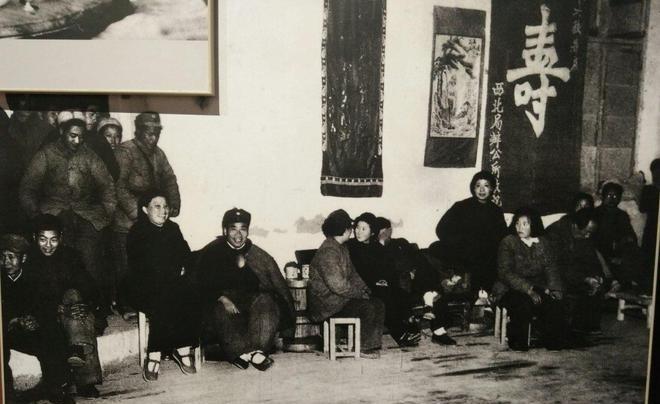

1946年,朱老总60大寿所拍摄的照片,注意看角落里的那个低头人,正是他导演了国共力量的大逆转。 1946年12月1日的延安,空气中透着深冬的寒意。延安枣园里却洋溢着一派祥和喜庆的气氛,这里正在为朱德将军举办60岁寿辰的庆祝活动。 枣园原是明代官宦之家的园林,经过岁月的洗礼,围墙已显得斑驳。但在这个特殊的日子里,园内却被布置得格外用心。 西北局办公所的同志们在右侧的土墙上挂起了一个特制的大寿字,笔画遒劲有力。寿字的下方整齐地写着"西北局办公所敬祝"几个大字,表达着对朱德将军的祝福之情。 院子里摆放着简朴的桌椅,虽然都是普通的木质家具,但都被擦拭得一尘不染。几张方桌上铺着素白的桌布,上面摆放着延安特色的枣糕和小米饼。 在这看似祥和的寿辰庆祝背后,1946年的中国正面临着严峻的形势。这一年的冬天,国共两党的军事力量对比呈现出巨大的悬殊。 根据当时的统计数据,国民党军队的总兵力达到了430万人,这支军队装备精良。他们不仅拥有美国提供的先进武器,还掌握着大量的军用物资。 相比之下,共产党方面的总兵力只有127万人,其中还包括大量的民兵力量。这些部队的装备相对简陋,大多数武器都是从战场上缴获来的。 国民党军队不仅在数量上占优,在武器装备上更是占据绝对优势。他们拥有大量的重炮、坦克,以及美军援助的军用飞机。 共产党军队虽然在装备上处于劣势,但他们具有丰富的游击战经验。这些战士们经历过延安整风,有着坚定的革命信念。 1946年上半年,国共双方曾进行过和平谈判。但是随着谈判的破裂,国民党军队开始了全面进攻的准备。 蒋介石制定了"重点进攻中原,相机南下"的战略方针。他们的目标是先消灭华北的共产党力量,然后再向南推进。 国民党军队采取了重点突破的战术,集中优势兵力对共产党控制区发起进攻。他们试图通过优势兵力的集中使用,一举突破共产党的防线。 在军事力量对比如此悬殊的情况下,延安地区面临着巨大的压力。作为共产党的大本营,延安随时可能成为国民党军队进攻的重点目标。 当时的延安虽然地势险要,但防御设施相对简单。面对可能到来的强大攻势,如何保存革命力量成为一个重要课题。 国民党军队不仅在正面战场上发起进攻,还派出大量特务进行情报收集。他们企图通过掌握共产党的军事部署来制定进攻计划。 共产党军队则采取了积极防御的策略,一方面加强防御工事的建设,一方面组织群众开展游击战。民兵队伍在这个时期发挥了重要作用。 延安的广大军民积极备战,他们修筑工事、储备物资。在艰苦的条件下,军民同心协力,为即将到来的战斗做着准备。 这种严峻的形势下,如何突破重重包围,保存和发展革命力量,成为摆在共产党面前的重大课题。正是在这样的背景下,一系列重要的战略决策逐步形成。 当时的国际形势也给中国带来了深远影响。第二次世界大战刚刚结束,美国开始实施全球战略,并大力支持国民党政府。 面对这样的国内外形势,共产党需要制定切实可行的战略方针。这就要求领导层必须清醒地认识当前的形势,准确把握战争发展的规律。 面对国民党军队的优势兵力,共产党领导层制定了一系列重要的战略方针。其中最重要的就是坚持持久战的总体战略,这个策略充分考虑了双方的力量对比。 运动战和游击战的灵活运用成为了突破困境的关键。这种战术既能保存革命力量,又能在合适的时机给敌人以沉重打击。 共产党军队采取了避实就虚的战术原则,不与优势之敌硬拼。他们主动放弃一些城市,把主力转入农村,扩大根据地的发展。 在农村地区,共产党继续坚持发动群众、依靠群众的基本方针。通过土地改革,把土地分给农民,激发了农民的革命热情。 共产党军队深入农村后,得到了广大农民的支持和帮助。群众为部队提供情报,帮助运送物资,掩护伤病员,成为了革命战争的坚强后盾。 随着时间的推移,国民党军队的优势开始逐渐减弱。他们的军队分散在广大地区,难以形成有效的进攻态势。 1947年夏季,刘邓大军千里跃进大别山,在敌后开辟了新的战场。这次战役的成功,打破了国民党重点进攻中原的部署。 1948年,辽沈战役的胜利为扭转战局奠定了基础。这场战役共歼灭国民党军队47万余人,解放了东北全境。 紧接着的淮海战役,共产党军队在徐州地区歼灭了国民党军队55万余人。这场战役的胜利,为解放全中国创造了有利条件。 平津战役的胜利,则彻底打开了进军华北的大门。战役结束后,国民党在华北的统治基本崩溃。 三大战役的胜利,标志着解放战争已经进入最后阶段。国民党的军事优势被彻底打破,革命形势发生了根本性的转变。 到1949年初,共产党军队已经发展到了数百万人。这支军队不仅在数量上有了显著增长,战斗力也得到了极大提升。 1949年4月,共产党军队强渡长江,胜利完成了这次具有决定性意义的战役。国民党的主力部队在长江以南节节败退。 同年10月1日,中华人民共和国在北京宣告成立。