某些平台的权力是否有些膨胀?

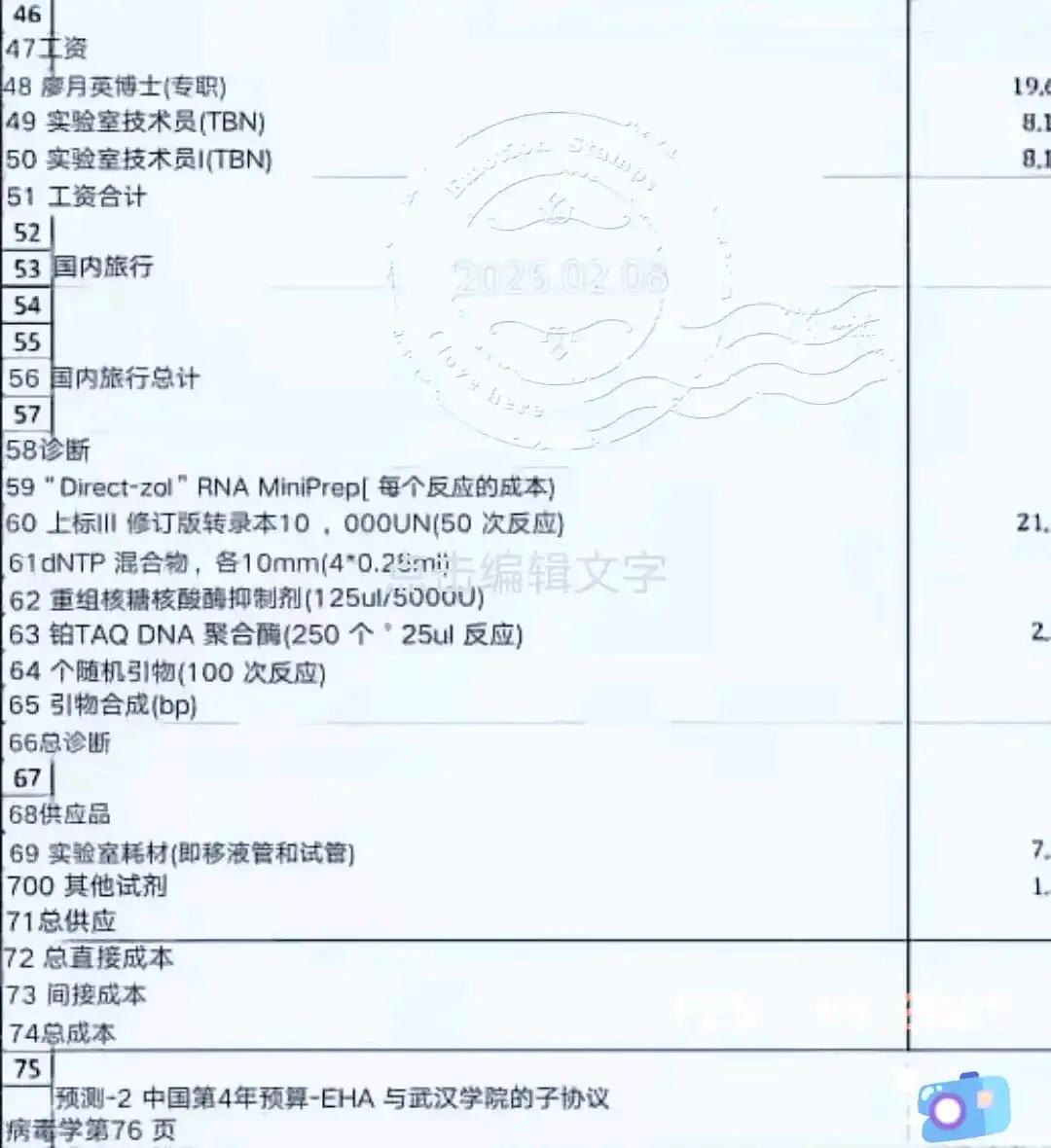

互联网平台已成为现代社会不可或缺的基础设施,但其日益膨胀的管理权却引发公众担忧。近期某艺人汪小菲账号遭抖音永久封禁的事件,再次将平台权力边界的问题推向风口浪尖——无直播、无违规内容、无具体说明,仅凭平台单方面判定就剥夺用户数字资产,这种"生杀予夺"式的治理模式,已然暴露出某些平台权力失控的苗头。 平台本质上属于商业机构,却在实践中获得了"立法、执法、司法"三位一体的特殊地位。《网络安全法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》虽赋予平台内容审核权,但现行法规同样要求处置行为必须"公开透明、说明理由"。而在汪小菲事件中,用户既未收到具体违规证据,亦无有效申诉渠道,这种"暗箱操作"不仅侵犯用户知情权,更在事实上架空了法律程序。 更值得警惕的是,某些平台已形成"算法黑箱+流量垄断"的双重霸权。通过独门绝技,既能悄然引导舆论风向,也能让特定内容"社会性死亡"。当这种权力缺乏制衡时,轻则扭曲市场竞争,重则危及信息安全。 针对"抖音是否具有特殊背景"的议论,当然必须以事实为依据。但公众的质疑恰恰折射出更深层焦虑:当平台权力缺乏有效监督,任何企业都可能面临着不可预测的风险。近期国家网信办推进的"算法备案制"和"穿透式监管",正是对平台权力进行制度性约束的重要探索。 民营企业的生存环境本来就很艰难,像麻六记这样一个关系到数千个家庭吃饭问题的企业,平台更不能因自身的偏好或黑粉的狂喷而予以简单粗暴的处置。唯有将平台权力关进法治的笼子,在效率与公平、商业利益与公共价值之间找到平衡点,才能构建真正清朗的网络空间。