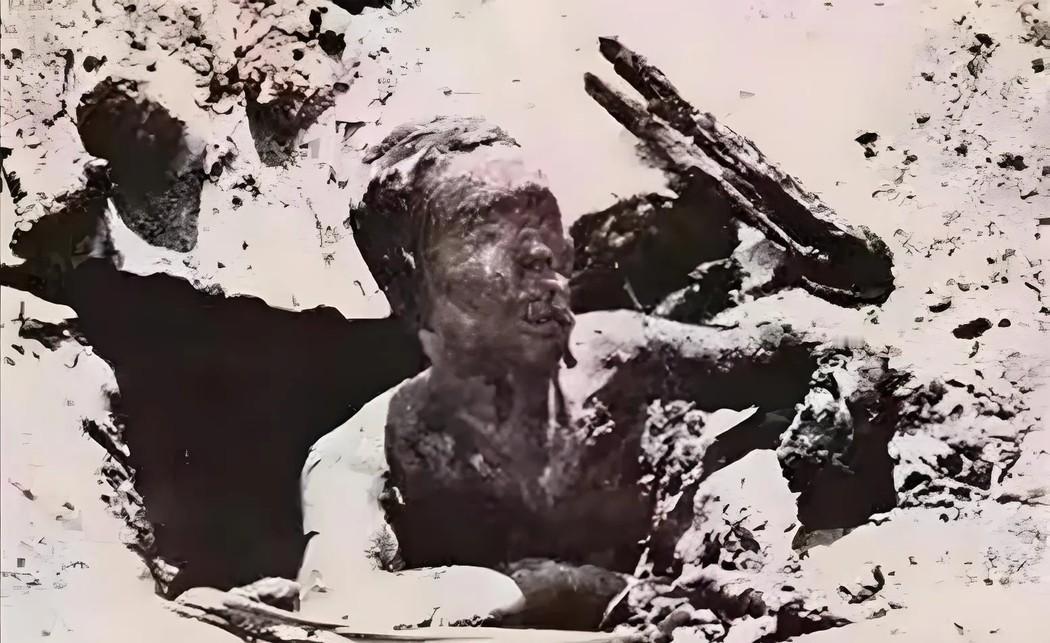

1945年,硫磺岛战役中,一名日本士兵躲藏在岩洞里不断地向美军打冷枪,美军只闻其声,却不见其人,十分恼火,经过仔细观察发现小鬼子隐藏在一个岩洞里,使用枪弹很难消灭他,美军便将岩洞包围,并对他进行警告、劝降无效后,愤怒地使用火焰喷射器将鬼子烧死在岩洞里。 1945年2月19日,美军开始对硫磺岛发起进攻。这座位于日本本土与美军控制的马里亚纳群岛之间的火山岛,因其重要的战略地位成为太平洋战争后期的关键战场。硫磺岛的地形十分特殊,遍布火山岩层形成的洞穴和裂缝,这些天然的地形为日军的防御提供了得天独厚的条件。 登陆初期,美军就遭遇了顽强的抵抗。日军司令栗林忠道大将采取了"持久战"战术,利用岛上复杂的地形构筑了大量地下工事。这座面积仅有21平方公里的小岛上,到处都是日军精心构筑的交通壕、地下碉堡和火力点,构成了一个庞大的地下要塞网络。 在战役进行到第三周时,美军在向岛屿内陆推进的过程中,遭遇了一个难以应对的威胁。一名隐藏在岩洞中的日本狙击手,不断地对美军阵地实施骚扰射击。这名狙击手选择的位置极其隐蔽,位于一处突出的岩石层下方的天然洞穴中。从这个位置,他能够清楚地观察到美军的活动,同时又能够利用洞穴的掩护躲避美军的反击。 这名狙击手的出现,给美军带来了极大的困扰。每当美军部队经过这片区域时,总会突然响起枪声,但当他们想要确定射击来源时,却又找不到目标。这种情况持续了数天,造成了美军多人伤亡,严重影响了军队的推进速度。 美军指挥官随即调派了经验丰富的观察员,使用高倍望远镜对可疑区域进行持续监视。经过反复观察和分析,他们终于锁定了这个狙击点的具体位置。这处岩洞位于一处陡峭的火山岩壁上,洞口不大,但地势险要,居高临下,视野极佳。从战术角度来看,这个位置的选择可以说是十分高明的。 然而,这处岩洞的地理位置也给美军的进攻带来了挑战。由于洞口狭小,且位置较高,常规的步枪射击很难达到预期的效果。美军尝试过使用机枪扫射和迫击炮轰击,但收效甚微。岩洞的构造为日军士兵提供了极好的掩护,普通武器很难对其造成致命伤害。 在确定了目标位置后,美军开始制定周密的战术计划。他们首先派出多个小组,从不同方向对岩洞进行包围,切断了日军士兵可能的退路。同时,他们也在考虑使用更有效的武器来解决这个顽固的抵抗点。这名日本狙击手的战术可以说达到了他的目的——他以一己之力,就让整个美军战斗群陷入了被动的境地。 整个战术行动的准备过程中,美军表现出了极大的耐心。他们知道,在这样的地形条件下,贸然行动只会带来更多的伤亡。随着包围圈的形成,这场持续数日的对峙,即将进入最后的决战阶段。 在确定了包围圈后,美军首先采取了劝降措施。一名日裔美军翻译官被派到安全距离外,用日语向岩洞中的士兵喊话。翻译官反复强调战争即将结束,劝说他放下武器投降。然而,回应他的只有一阵沉默,随后是几声突兀的枪响,子弹击打在翻译官藏身的岩石上,显示了这名日军士兵顽强的抵抗决心。 美军指挥官决定再次尝试和平解决的方案。这一次,他们通过扩音器播放了来自日本战俘的劝降讲话,告诉他战争已经到了最后阶段,继续抵抗只会徒增伤亡。但这些努力都未能动摇岩洞中士兵的意志,他依然保持着间歇性的射击,始终不肯投降。 在多次劝降无效后,美军开始为最后的攻击做准备。他们调来了当时最有效的近距离攻坚武器——M2-2火焰喷射器。这种武器在硫磺岛战役中被大量使用,专门用来清除地下工事和洞穴中的敌人。操作手需要背负着装有凝固汽油的重型装置,这种武器虽然射程较短,但在近距离作战中具有毁灭性的杀伤力。 火焰喷射器小组开始向岩洞逼近。其他士兵则架设机枪,随时准备压制可能的反击。这是一个危险的过程,因为操作手必须接近到足够近的距离才能确保火焰能够准确地射入洞口。在接近过程中,岩洞中的射击变得更加密集,显示出日军士兵意识到了即将面临的命运。 最终的攻击来得又快又猛。火焰喷射器喷射出的火舌如同一条狂怒的火龙,直射入岩洞口。在高温高压下,火焰能够深入洞穴的每个角落。第一次喷射后,岩洞中的射击暂时停止了。但为了确保完全清除威胁,操作手又进行了第二次喷射。 当火焰稍微减弱时,美军士兵看到了让人震撼的一幕:那名日军士兵试图从洞口爬出,但已经被烈焰吞没。他的身影定格在了洞口,成为了这场残酷战争的又一个见证。战斗结束后,美军在检查现场时发现,这名士兵的遗体已经完全碳化。 这场发生在硫磺岛的小规模遭遇战,是整个太平洋战争残酷性的缩影。在这场持续了36天的战役中,类似的场景在岛上的各个角落不断上演。日军的抵抗虽然顽强,但最终仍无法改变战争的结局。 这次战斗的结束,也标志着美军在硫磺岛战役中又清除了一个抵抗点。但是,即使在胜利即将到来之际,战争的残酷性依然让人震惊。