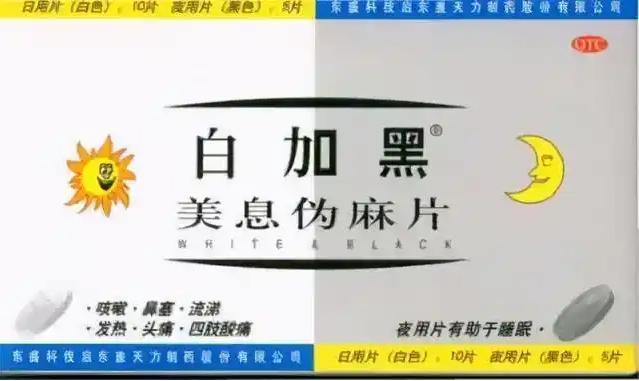

1995年,白加黑横空出世,短短180天销售额1.6亿元。这款感冒药引发的市场震动,至今让人记忆深刻。就在公司风头正劲时,它的创始人徐无为却“疯了”。办公室里,他哭过,笑过,甚至一度被人送去医院。 1995年,中国大地正沐浴着改革开放的春风,各行各业都充满着勃勃生机。 就在这股浪潮中,一个名叫“白加黑”的感冒药横空出世,创造了180天销售额突破1.6亿的神话。 这背后,是创始人徐无为的敏锐嗅觉和大胆尝试。 然而,盛极一时的白加黑,却在短短十年间走向衰落,最终被低价出售,消失在历史的长河中。 这其中究竟发生了什么?让我们一起揭开这层神秘面纱,探寻这颗商业流星的兴衰轨迹。 徐无为,1993年夏,他赴美考察,偶然间发现了一种名为BufferinCold的感冒药。 这种药采用日夜分服的模式,在美国市场颇受欢迎。 这让他灵光一现,看到了国内感冒药市场的巨大潜力。 当时的中国感冒药市场同质化严重,几乎所有产品都存在一个致命缺陷:服用后容易让人昏昏欲睡。 这对于白天需要工作学习的人群来说,无疑是一个巨大的困扰。 徐无为敏锐地捕捉到了这个痛点,决定将“日夜分服”的概念引入国内。 1995年,白加黑正式面世。 它打破了传统感冒药的单一模式,首创“白天吃白片,不瞌睡;晚上吃黑片睡得香”的理念。 白天服用白片,可以缓解感冒症状,同时保持清醒; 晚上服用黑片,则可以帮助睡眠,促进身体恢复。这种创新的设计,完美契合了当时消费者的需求,迅速赢得了市场认可。 为了进一步扩大品牌影响力,徐无为不惜重金投入广告宣传。 “白天吃白片,不瞌睡;晚上吃黑片,睡得香”的广告语,搭配黑白分明的视觉冲击,迅速占领了各大媒体的黄金时段,成为当时家喻户晓的广告金句。 在产品创新和广告营销的双重加持下,白加黑迅速火遍全国,上市仅180天就创下了1.6亿的销售额,占据了感冒药市场16%的份额,成为行业内的一匹黑马。 但是仅仅两年后,白加黑就陷入了发展的瓶颈期。 集团内部矛盾不断,营销策略也跟不上市场变化,导致销售业绩下滑。徐无为焦头烂额,四处寻找出路。 就在这时,另一个关键人物郭家学登场了。 这位曾经的陕西教师,下海经商后迅速积累了财富,创立了东盛集团。 他看到了白加黑的潜力,同时也嗅到了徐无为的困境。 1999年,郭家学果断出手,收购了启东盖天力药业80%的股权,将白加黑收入囊中。 他为白加黑注入了新的资金和活力,并重新调整了营销策略,使白加黑焕发了第二春。 2000年,国家药监局发布禁令,禁止销售所有含有PPA成分的感冒药。 这对于许多药企来说是灭顶之灾,但对于白加黑来说却是一个意外的转机。 由于白加黑不含PPA成分,郭家学迅速抓住这个机会,通过媒体宣传,将白加黑打造成“安全可靠”的感冒药,进一步巩固了市场地位。 在PPA禁令的助推下,白加黑再次迎来了发展的黄金期。 郭家学雄心勃勃,计划将白加黑推向国际市场。然而,海外上市的计划却屡屡受挫,未能如愿。 与此同时,郭家学开始在资本市场上疯狂扩张,不断收购其他产业。 东盛集团的规模越来越大,但资金链也越来越紧张。 到了2004年,东盛集团的资金链终于断裂,负债高达48亿。 郭家学一度陷入绝望,甚至想过轻生。 为了保住东盛集团,郭家学不得不忍痛割爱,将白加黑以12.64亿的低价出售给了德国拜耳集团。 这颗曾经闪耀的商业明星,最终以一种悲壮的方式陨落。 白加黑被拜耳收购后,逐渐淡出了中国市场。 曾经风靡一时的“日夜分服”概念,也逐渐被其他品牌模仿和超越。 白加黑的消失,不仅仅是一个品牌的落幕,更是一个时代的缩影。 白加黑的兴衰,反映了中国市场经济早期阶段的野蛮生长和残酷竞争。 在这个时期,机遇与风险并存,成功与失败往往只在一线之间。 白加黑抓住了机遇,迅速崛起,但也因为激进的扩张和管理上的失误,最终走向衰落。 此外,白加黑部分成分,例如伪麻黄碱和盐酸苯海拉明,也因其潜在的副作用和滥用风险,受到越来越严格的管控。 这无疑也加速了白加黑的衰落。我在罐头搞创作 对此,你怎么看?

![肖战为了这一刻复盘了一年肖战和品牌要求:一定要防滑鞋[哭哭]](http://image.uczzd.cn/5091471736245795344.jpg?id=0)