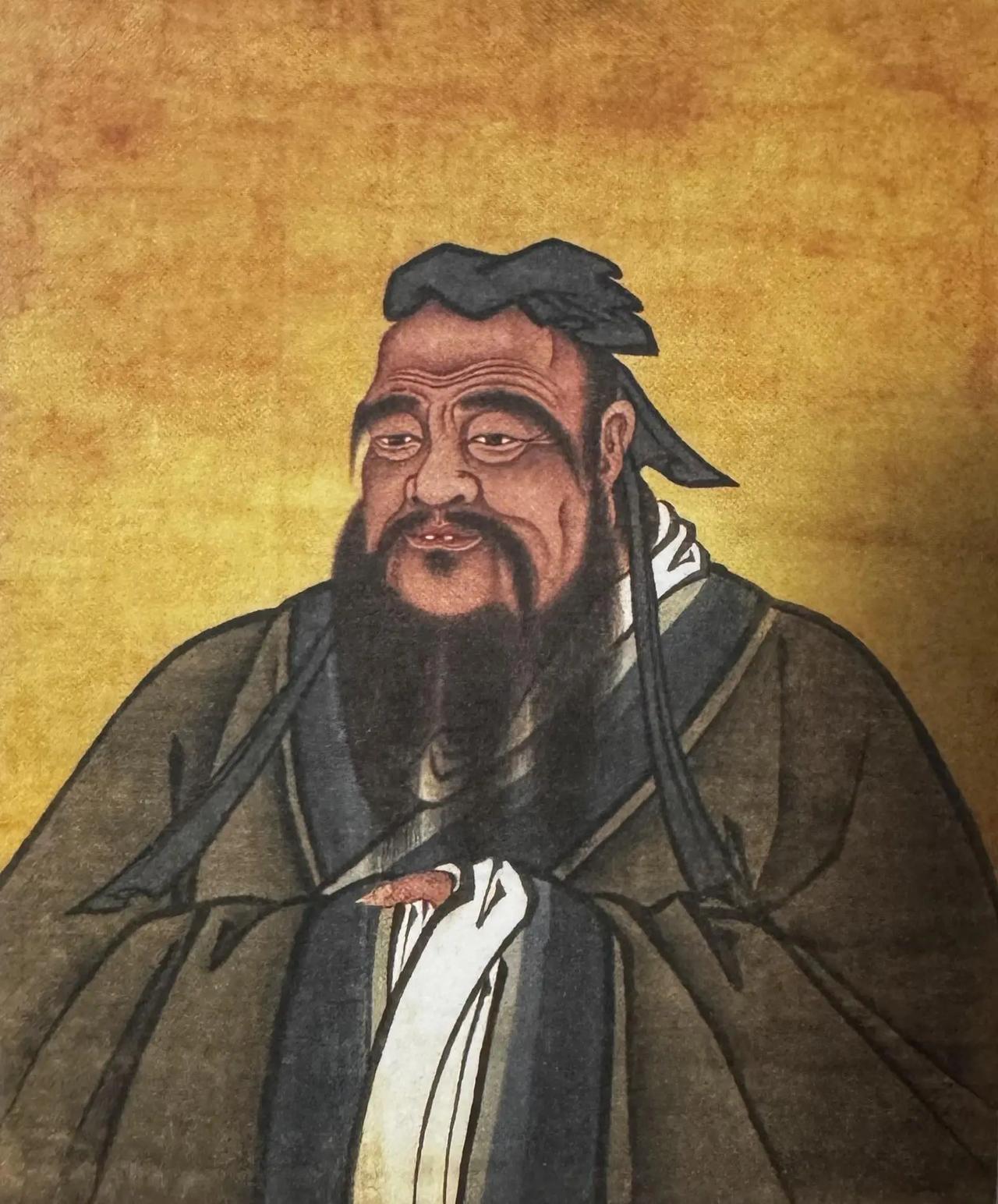

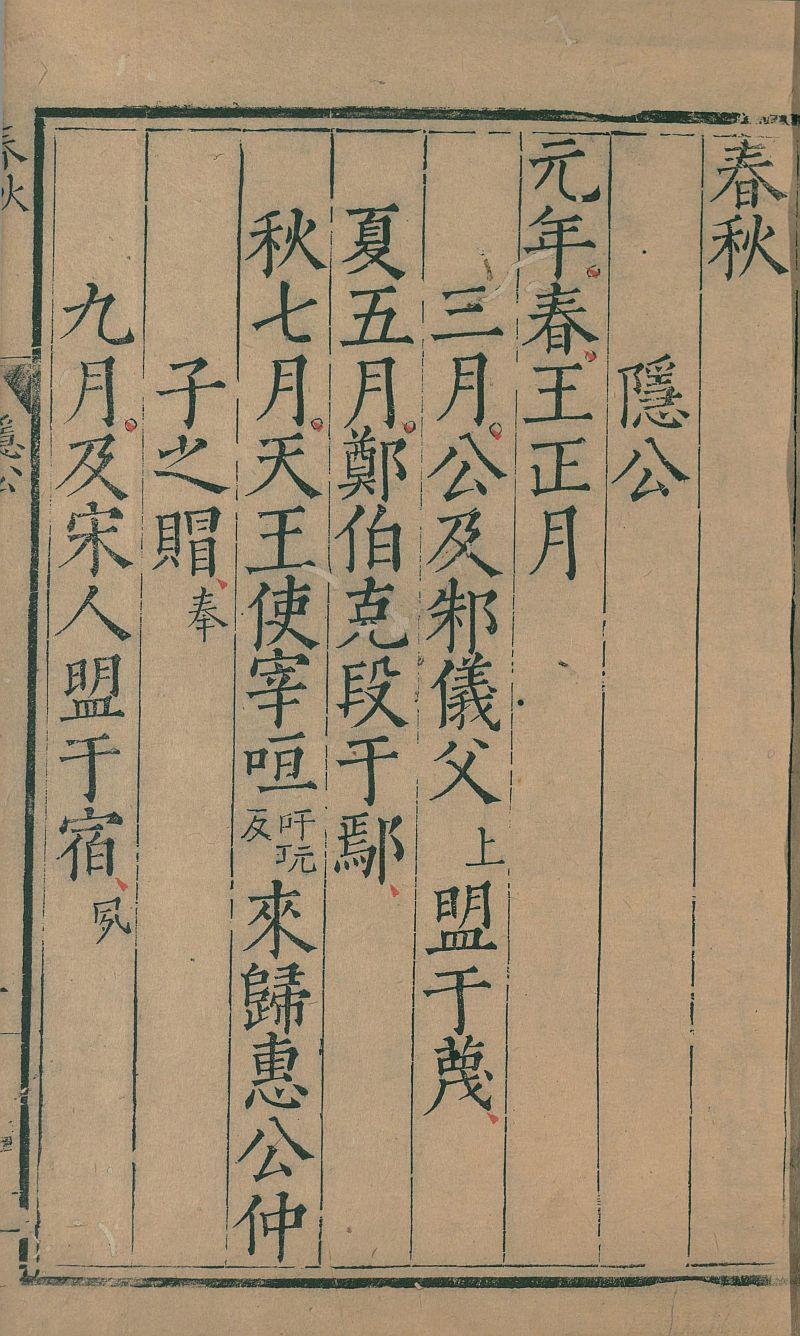

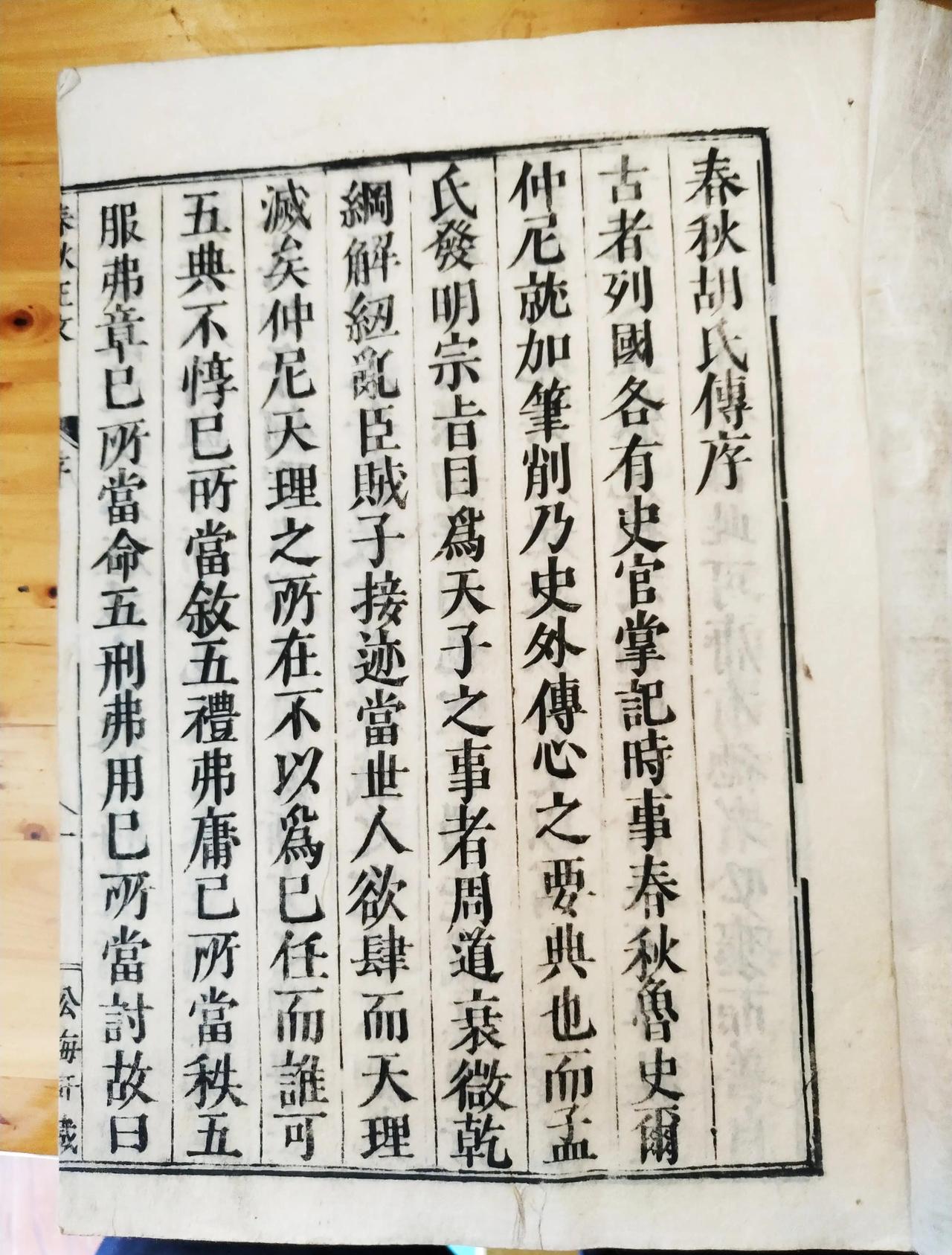

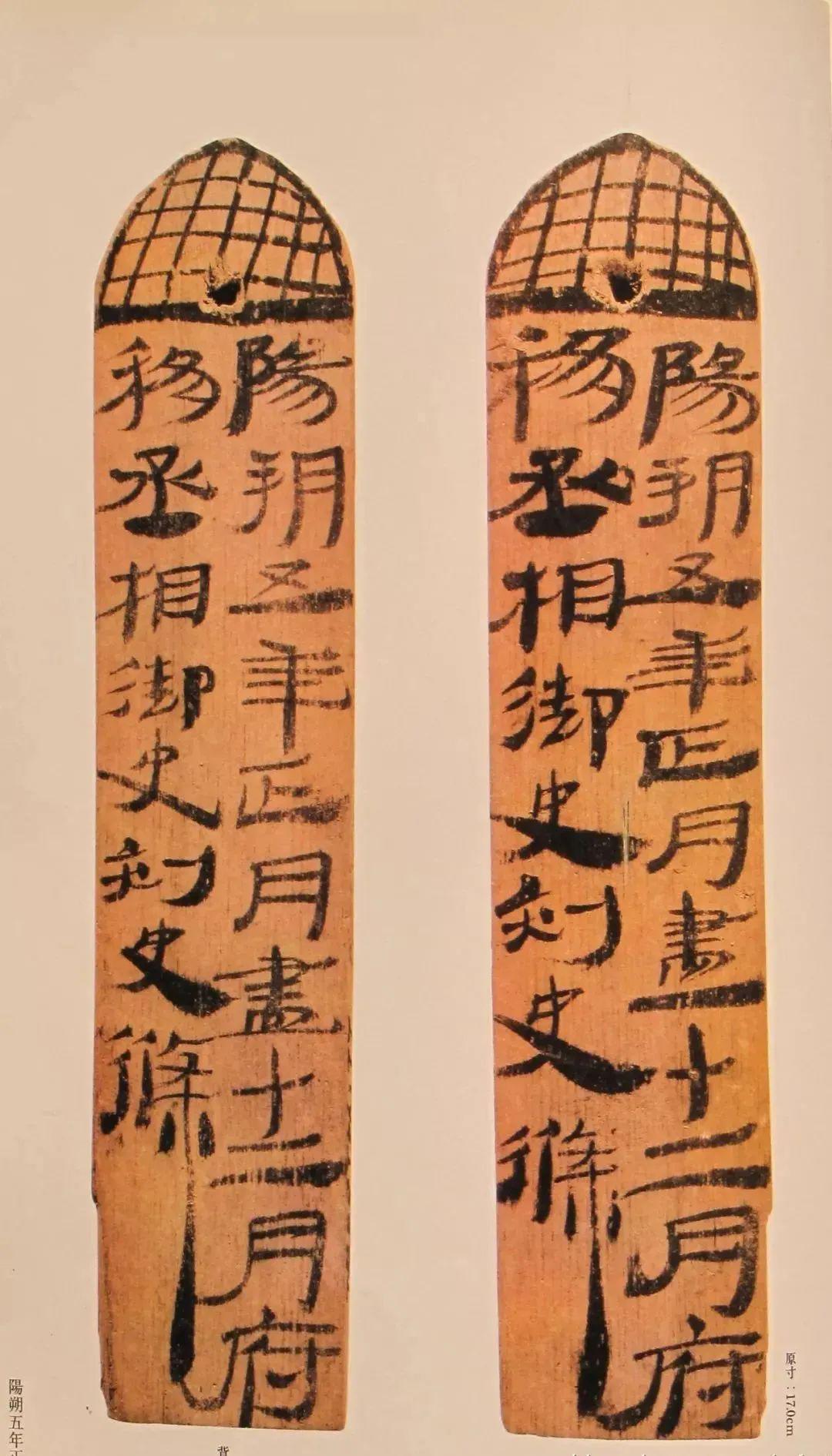

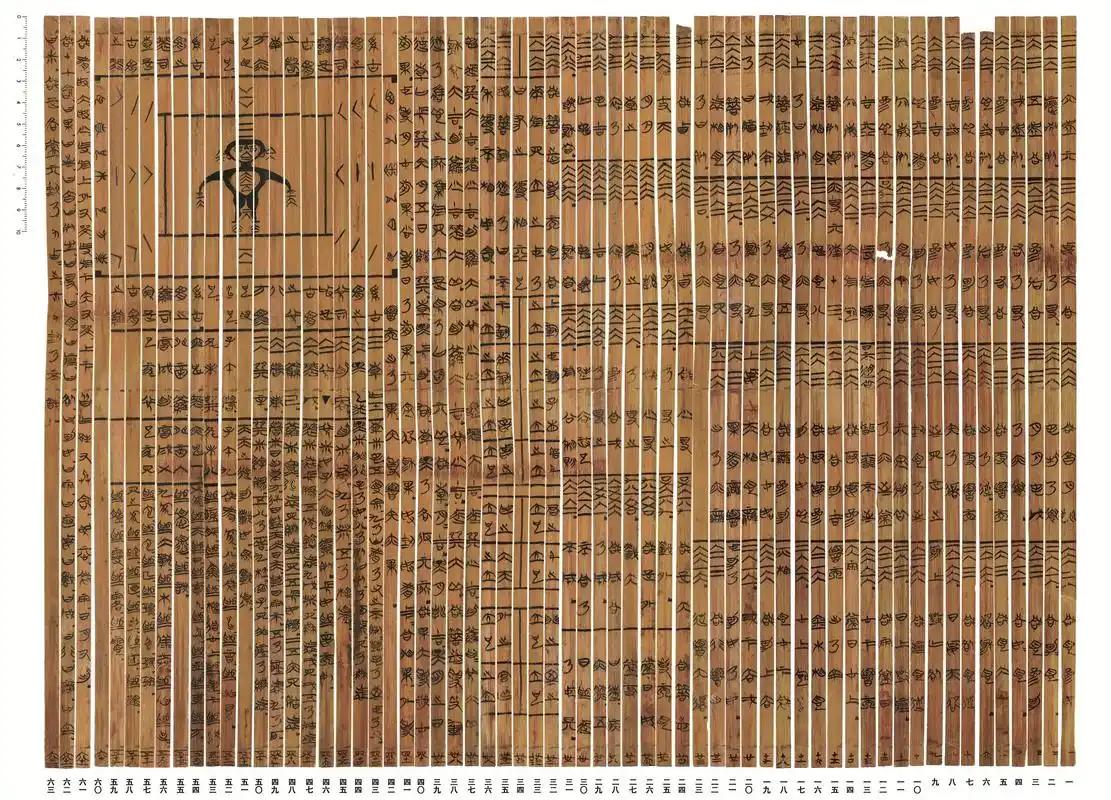

说起《春秋》,你可能会觉得不就是鲁国的一本日记流水账吗?可它在中国历史上地位却高得吓人,这究竟是怎么回事呢? 其实,咱们中国记录历史的传统由来已久,夏商周时期,朝廷里就有人专门记录国家大事和皇帝的言行,这些人大多是身兼数职的巫师或祭司,毕竟那时候识字的人不多。 可惜西周末年,犬戎一把火烧了镐京,很多珍贵的史料也付之一炬。虽然损失惨重,但也意外地让修史的技能不再是皇家专属,像蒲公英一样飘到了各个诸侯国。 到了东周,各国都有了自己的史官,开始自己写自己的历史。春秋时期学术氛围浓厚,像孔子这样的名人也推动了知识的普及,到了战国时期,不仅官方修史,民间也有人自己写历史,百家争鸣,非常热闹。 遗憾的是,这些春秋战国时期的史书大多都失传了,只有《春秋》完整地保留了下来。 它之所以能活下来,是因为在战国时期就已经是民间爆款,各种解读版本满天飞,不像其他秘而不宣的官方史书,最终消失在历史的长河中。 当然,考古发现偶尔也会给我们惊喜,比如出土的《竹书纪年》就揭示了不少历史秘密,只可惜大部分也失传了。 而《春秋》能成为经典,很大程度上是因为孔子。 据说孔子整理编辑了这部史书,并把它作为自己学术思想的重要载体。 汉代人特别重视经学,很多大儒都给《春秋》做了注解,形成了“经”和“传”的体系,像“春秋三传”就是当时的产物,其中《公羊传》的影响力最大,甚至被一些人用来服务于政治目的。 《春秋》里那些“微言大义”,更是被后世解读出了各种花样,比如关羽夜读《春秋》的故事,就被解读成忠义的象征。 但实际上,《春秋》的“微言大义”到底是什么意思,至今也没有定论。 后世很多思想家,像孟子、董仲舒、程颐、朱熹、陆九渊、王阳明等等,都从各自的角度解读了《春秋》,可见,这部史书在不同时代、不同人眼中,意义都不一样。 到了清代,学术界开始反思之前的过度解读,有人认为《春秋》不过就是孔子抄录的鲁国史书,那些所谓的“微言大义”很多都是牵强附会。 这种观点在清末民初的新文化运动中得到了进一步发展,当时一些知识分子大力提倡科学和民主,对传统文化进行了批判性的反思,他们认为《春秋》应该被当作一部普通的史书来研究。 关于《春秋》的作者是不是孔子,记事风格为什么这么简略,以及它的思想倾向是什么,这些问题一直存在争议。这些争议让《春秋》成为一部充满谜团的史书。 尽管存在诸多争议,《春秋》作为中国古代重要的史学著作,其价值不容忽视。它不仅记录了春秋时期的历史事件,也反映了当时的社会风貌和思想文化。 虽然是古代史书,但《春秋》与我们今天的生活仍然息息相关。 它所蕴含的思想和价值观,仍然对我们今天的社会产生着影响,例如,关于忠义、仁爱、礼仪等方面的思想,仍然是中华民族的宝贵精神财富。 两千多年过去了,《春秋》仍然散发着独特的魅力。它等待着我们去重新发现,去重新解读,去探索它背后的奥秘,去发现它新的价值。 它是一部永远不会过时的史书,将继续在未来的岁月中发挥它的光芒。 信源: 1. 《鲁国春秋》杨义堂 著 2. 《周王畿——关中出土西周金文整理与研究》2023-05-05中国社会科学网 3. 春秋时期是从哪年算起?有这几种说法2021-02-22 北京晚报 4. 《春秋》与“春秋笔法”( 《 讽刺与幽默 》2023年04月07日 第 11 版)