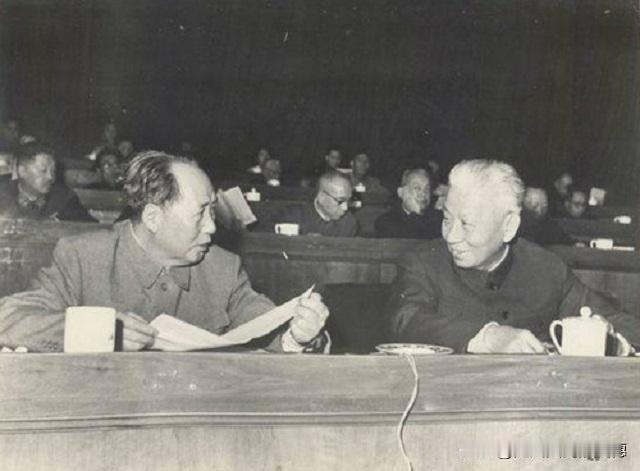

庐山上的这场斗争一年之后终于有了分晓。1971年9月13日,林、叶群等人乘坐“三叉戟”仓皇出逃,葬身于外邦大漠。消息传到基层,已是半个月后的“十一”国庆节之后了。然而作为中央委员的陈云,竟然还是从基层党员干部那里听来的再传达。那天,马骏在厂里听到林彪叛国投敌的文件,急忙骑车赶到陈云住处去,告诉了他。陈云沉思片刻,说道:这个人竟然干出了这样没良心的事。一会儿,他又感慨地说:“林比我还小两岁呢!”解放战争时期,陈云和林曾在东北共同领导建立巩固的东北根据地的斗争,可以说,他对这个能打仗、沉默寡言的小个子是有很深印象的。历史发展到今天这一步,真是没有人能预料到。 陈云不是以军功显赫著称,也不是也紧跟某人得宠,在不算是很为重视经济的早期中国共产党里却是一直身居高位,遵义会议之前就已经位列中央政治局常委 ,此后,七大、八大这两届中共划时代的大会上,陈云都是以领导集体核心成员的面孔出现 ,等到1978年以后,国家独重经济,陈云更是以其泰斗的资格见重于最高当局。 陈云在毛泽东看来,很长一段时间里并不是一个特别突出的人物,但是,陈云沉默寡言的习惯很是让毛泽东感兴趣,而且,陈云从来不组织所谓的派系,搞所谓的山头,他是党内工人 出身的几位中难得的比较有主见的人。 陈云和康生、王明回到延安以后,王明忙着到处宣讲他的苏联经历;康生则忙着向毛泽东输诚。只有陈云把工作系统的向毛泽东汇报,当时,很多人感觉陈云很谦虚、谨慎。毛泽东对 刘少奇、任弼时说:“陈云同志不妄言、不虚夸,实事求是,人才难得。” 陈云的许多论述都深刻体现了他的民本思想。他认为,能否为人民尽职尽责是衡量共产党员是否合格的重要标志。党与人民群众的关系绝非一般的作风问题,而是关乎共产党员根本立场的大问题。为人民的利益而奋斗是共产党人一切工作的出发点和最终归宿。他强调,要经常了解群众的情绪和呼声,积极帮助群众解决实际困难。群众的日常问题解决得越好,党支部和党员在群众中的威信就越高,各项动员工作也就越能顺利完成。只有始终坚持为人民服务这一宗旨,党才能保持自身的先进性,从而自觉地与群众紧密联系,为人民谋福祉。陈云还时常告诫我们:“要站稳脚跟,就必须有群众的支持。”“没有群众,就注定会失败,甚至死无葬身之地。”他深知人民是社会发展的主体力量,必须充分尊重他们的权利,发挥他们的主体作用,才能推动整个社会的蓬勃发展。 陈云经济思想的独特之处就在于他始终将人民群众的发展视为工作和制定经济方针政策的前提条件和根本出发点,并且深刻认识到发展必须紧紧依靠人民群众这一真理。他既立足于中国优秀的民本思想传统,又积极借鉴马克思主义的民本思想精髓,始终坚持一切从群众出发、相信群众、依靠群众、全心全意为人民群众服务的原则。在我国当前进行中国特色社会主义经济建设的过程中,我们必须清醒地认识到经济建设的真正目的就是为了改善最广大人民群众的生活水平,不断满足人民群众日益增长的物质文化需求。因此,经济建设的出发点应牢牢扎根于人民群众的利益之上,而建设的评价标准和最终归宿也应看人民群众的根本利益是否得到了真正实现。 陈云和刘少奇的经济思想一直比较相通。1949年,刘少奇在他的《关于新中国的经济建设方针》报告中进一步细化了经济构成的划分,提出了著名的“五种经济成分”说。这一理论不仅是我们经常提及的新民主主义经济的重要组成部分,更揭示了当时中国经济成分的复杂性和多样性。这五种经济成分虽然都接受中国共产党的统一领导,但它们之间并非完全相融共生。由于经济性质的不同,它们之间也存在着相互的矛盾和冲突。这种矛盾的根源在于代表资本主义性质的经济成分和发展方向与代表社会主义性质的经济成分和发展方向之间的斗争,即资产阶级与无产阶级之间的斗争。这两大阶级之间的斗争将最终决定新中国社会发展的大方向。 此外,刘少奇还提出了新民主主义过渡性的问题。他强调,要想尽一切办法逐渐加大整个国家经济成分中社会主义成分的比例,同时提高经济运行的计划性。这样做的目的就是为了创造条件、等待时机,以便顺利实现向社会主义社会的转变。当然,这个转变过程并非一帆风顺,而是需要经过一系列反复而剧烈的对抗阶段。 对于转变的时间问题,刘少奇经过深入分析后认为,由于中国特殊的历史和现实条件,这种转变可能花费的时间要比欧洲社会主义国家长得多。他指出,这种经济的过渡性意味着在主客观各方面条件都具备的情况下,我们可以按照一定的比例循序渐进地提高经济中的社会主义因素,增强经济发展的计划性目标。通过这种逐步提高的手段来完成平稳、顺利的过渡任务。同时他也提醒我们,要实现这一目标不仅需要花费大量时间,而且竞争也将异常激烈。由于当时所处的经济环境并不理想,因此我们必须做好艰苦努力的思想准备。