甲午中日战争(1894-1895年)期间清朝与日本在陆军力量上的情况,这场战争是近代东亚格局的转折点。清朝在纸面数据上并不落后,甚至略有优势,但在军队组织、指挥体系、训练水平、后勤保障、战略战术和国家动员能力等“软实力”方面全面落后于日本,这是导致清军陆战几乎全线溃败的根本原因。

以下从几个关键维度进行详细对比:

1. 兵力规模与动员能力

清朝总兵力庞大,全国有约百万左右的各类武装(八旗、绿营、练军、防军等)总量占优,但极其分散,能投入朝鲜和辽东前线的机动作战部队仅约10-15万人。日本常备军约7个师团,战时可迅速扩充,总兵力约24万,总兵力虽少,但高度集中,可倾国力于一战。

日军能在短时间内将主力集结于朝鲜,形成局部兵力优势。清军则疲于奔命,往往在战场上形成“添油战术”,被日军各个击破。

2. 指挥与组织体系

清朝最高指挥权在慈禧太后和光绪帝手中,实际由李鸿章通过北洋大臣身份协调。军机处、总理衙门、各地督抚皆可插手,决策混乱。日本权责统一,高效集中。设立大本营,由天皇亲自统领,总揽一切军务。陆军参谋本部负责具体策划,指令畅通无阻。清军的指挥体系是封建旧体制,而日军已是现代化的国家军队体制。

前线指挥上清军派系林立,各自为战。淮军、湘军、奉天练军等派系分明,互不隶属,难以协同。而日本采用师团制,结构清晰,指挥层级明确。将领如山县有朋、大山岩等大多经过近代军事教育,经验丰富。

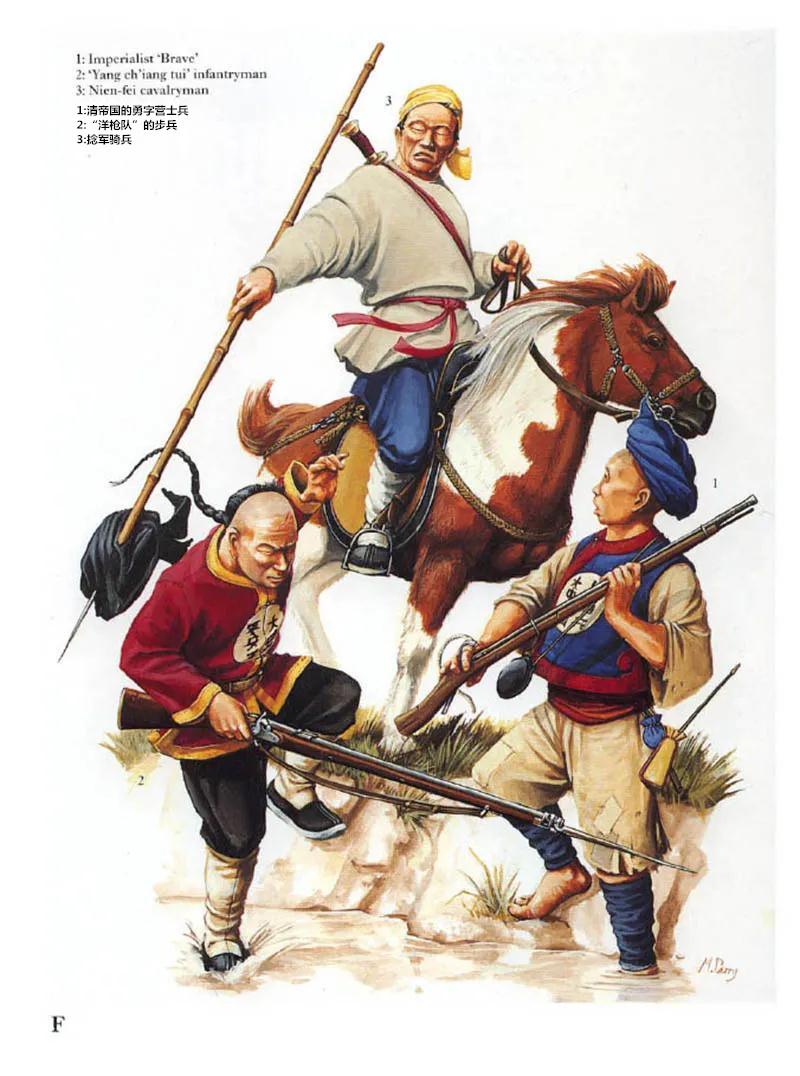

3. 训练与战术

清朝士兵训练水平参差不齐。北洋淮军是清军最精锐者,曾由德国教官指导,操典先进,但后期训练废弛,多吃空饷。其他部队训练水平更差。日本训练严格且统一,完全仿效德国陆军操典,训练强度和实战化水平高。强调主动进攻和散兵线战术。日军训练更有素。 清军许多士兵甚至是临时招募的农民,未经充分训练即送上战场。

清军的战术思想落后,仍侧重防守,依赖筑城和炮台(如旅顺)。进攻时缺乏配合,队形呆板。日本战术思想先进。强调步炮协同、迂回包抄、正面进攻与侧翼攻击相结合,士兵主动性强。在平壤、鸭绿江防线等战役中,日军屡次通过大胆迂回动摇清军防线,而清军往往被动接战,一触即溃。

4.武器装备

清朝步兵轻武器主流装备并不落后。精锐部队已普遍换装德制毛瑟步枪、美制温彻斯特连发枪和国产的“江南制造局”步枪,但清军弹药补给混乱,经常型号不一,导致供应困难。日本主要装备国产的村田式步枪(单发/连发)。双方基本处于同一代次,清军甚至略占优势。

火炮清军拥有包括克虏伯行营炮在内的先进火炮,数量不少,但质量参差不齐。日本装备先进的青铜野炮和山炮(如七十毫米野炮),火炮标准化程度高,操作熟练,射速快。日军炮兵占据优势,并非武器代差,而是体现在训练、战术运用和后勤上。日军的炮火准备和支援效率远高于清军。

5. 士气与精神面貌

清朝士兵士气普遍低落,不知为何而战,为谁而战,士兵欺压百姓,军民关系紧张,逃亡现象严重。日本士气高昂,经过军国主义思想和武士道精神熏陶,充满对外扩张的狂热和国家意识。

总之,甲午战争中的陆军对抗,是一场“近代化军队”对“半近代化军队”的降维打击。清朝陆军是一支拿着先进武器的旧式军队。虽然它的“硬件”通过洋务运动得到了一定更新,但它的“软件”——组织、指挥、精神、制度——依然停留在中古时代,失败是体系性的失败。陆战的惨败,最终迫使清政府签署了丧权辱国的《马关条约》。