当你打开电脑,准备火力全开赶论文时,是不是会习惯性地打开学术数据库,对着别人的研究成果开始逐字“借鉴”?又或者,在引用文献时,为了凑够数量,随手添加几篇根本没读过的文章?可千万别觉得这些只是“小问题”,说不定你早已在不知不觉中踩中了学术不端的红线。

学术不端:并非只有“抄袭整篇论文”这一条高压线

在学术圈,“学术不端”绝不是只有抄袭整篇论文才会触碰到的红线。实际上,很多看似平常的操作,背后都隐藏着巨大的风险。

就拿写论文来说,当你觉得某段话“精准地表达了自己的想法”,便直接复制粘贴,仅仅修改几个词就将其当作自己的观点,这就是典型的“剽窃”行为。哪怕只是截取了别人研究中的数据、图表,却没有标注来源,不管你是否用于盈利,都已经严重违反了学术规范。

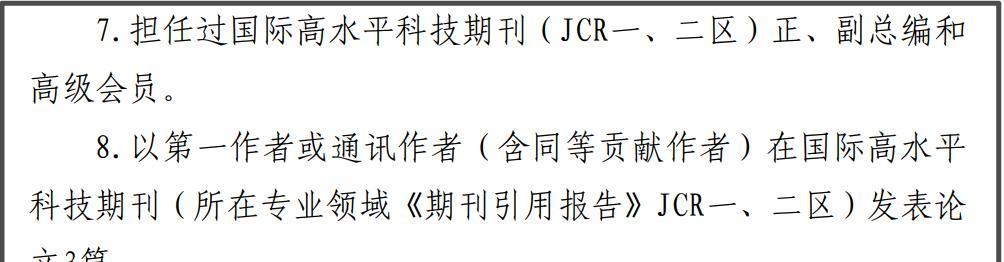

不当引用:看似“无伤大雅”,实则危害巨大

还有些人觉得“引用”不过是一件小事。引用格式不规范、漏标作者和出处,或者为了让参考文献列表看起来更“丰富”,故意添加一些不相关的文献。这些行为看似没什么大不了的,实则都属于“不当引用”。

要知道,学术研究讲究“追本溯源”,每一个观点、每一组数据的来源都应该是清晰可查的。随意对待引用,不仅会误导读者,让他们获取到错误的信息,更是对原作者研究成果的不尊重,是对学术诚信的严重践踏。

课题研究:小心“小动作”踩线

除了论文写作,在课题研究中也存在一些容易踩线的“小动作”。比如,为了让实验结果符合自己的预期,刻意筛选数据、修改实验记录。这种行为就像是在给研究结果“化妆”,让它看起来更完美,但实际上却失去了真实性。

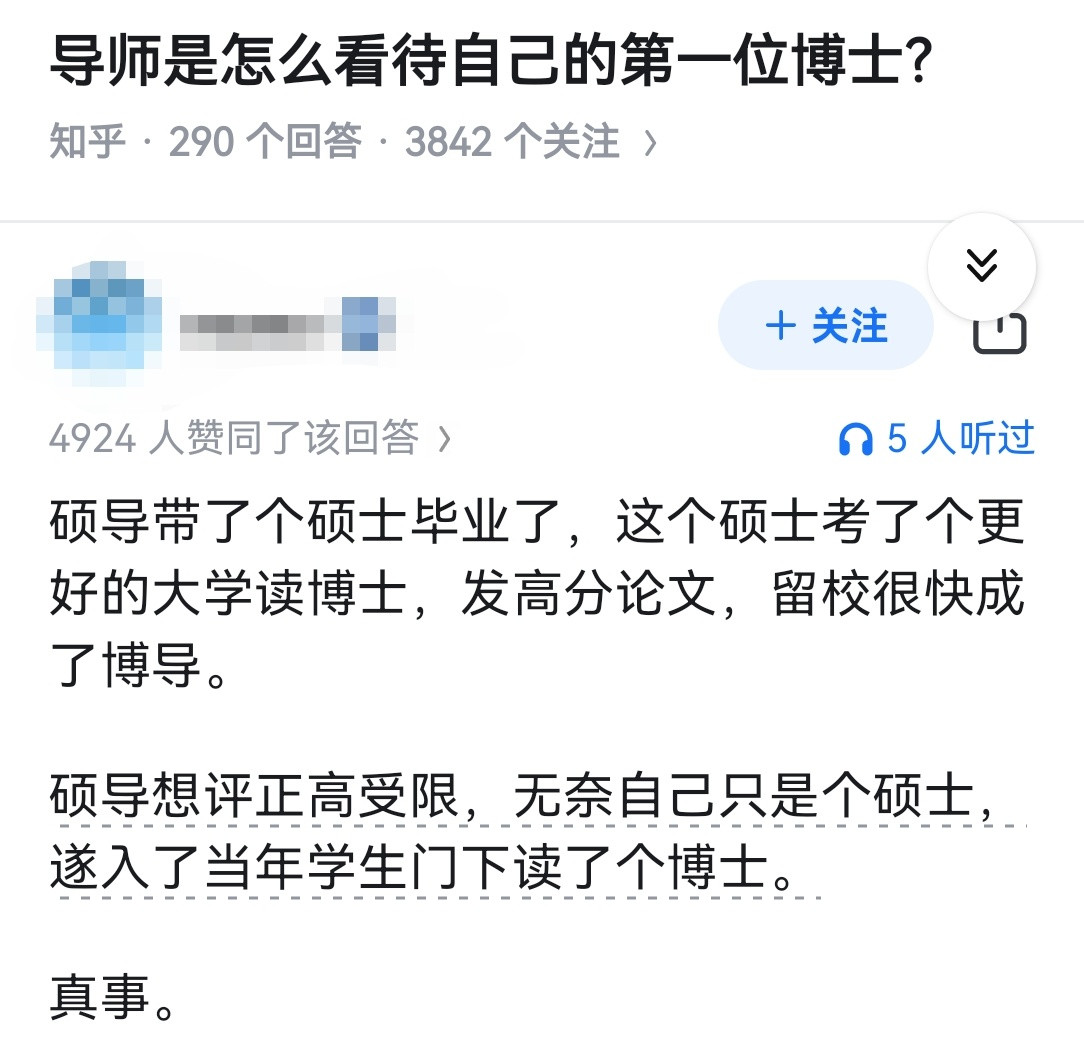

又或者,在团队合作中,有些人并没有参与实际研究,却在成果中署名。这种“挂名”行为不仅是对真正参与研究者的不公平,也会让整个研究的可信度大打折扣。有人觉得“大家都这么做”,便放松了警惕,却忘了学术研究的核心是“求真”。一旦研究掺杂了虚假成分,不仅会让研究本身失去价值,还会毁掉自己的学术信誉,未来的学术之路也将举步维艰。

规范意识:从一开始就绷紧“弦”

或许有人会说:“我只是不小心弄错了。”但学术规范从来不是“凭感觉”的事情,容不得半点马虎。与其事后懊悔不已,不如从一开始就绷紧“规范”这根弦。

在引用时,要认真核对出处,确保引用格式准确无误。每一个标点、每一个字母都不能出错,因为这关系到你对原作者研究成果的尊重。写作时,要守住“原创”底线,哪怕是借鉴别人的思路,也要用自己的语言重新表达,展现出自己的思考和理解。做研究时,要如实记录过程,不夸大成果、不造假数据,让研究结果经得起时间的检验。

学术之路:以“严谨”为帆,驶向成功彼岸

学术之路就像走钢丝,稍有不慎就可能跌落。“规范”就是唯一的平衡杆,只有紧紧握住它,才能在这条路上稳步前行。与其整天担心“有没有踩线”,不如主动学习学术规范,让“严谨”成为一种习惯。

毕竟,只有经得起检验的研究,才称得上真正有价值的学术成果。而守住学术底线,不仅是对自己学术生涯的负责,更是对学术界的一片赤诚之心。让我们携手共进,在学术的海洋中,以规范为帆,驶向成功的彼岸。英辑Editeg愿与每一位科研人一同守护学术的纯净与尊严。

![导师说把改好的论文发我邮箱里了。[捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/11835104525861132613.jpg?id=0)