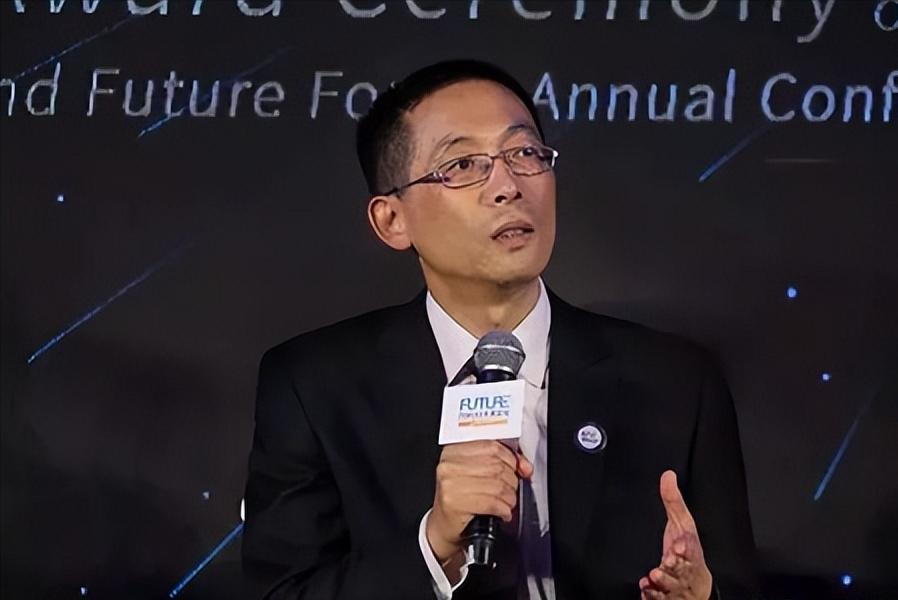

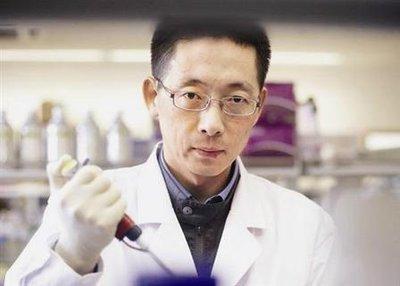

标签: 施一公

杭州AI开源生态大会今天举行,施一公:人工智能改变着科技的进程和人类的未来

施一公: 人工智能推动科研范式变革,改变着科技的进程和人类的未来 开源生态是杭州人工智能发展的独特优势,当前杭州正在全力打造“296X”先进制造业产业集群,加快打造具有全球竞争力和影响力的人工智能创新高地。会上,杭州...

施一公又“炮轰”了!这次说的不是金融,而是戳中千万家长的痛处

施一公又火了!不是因为他是西湖大学校长,也不是因为他头顶中科院院士的光环,而是这个男人总敢说别人不敢说的大实话。前几年他喊“所有精英都想干金融,国家就危险了”,让多少人惊出一身冷汗;最近他又在公开场合扔出一句话...

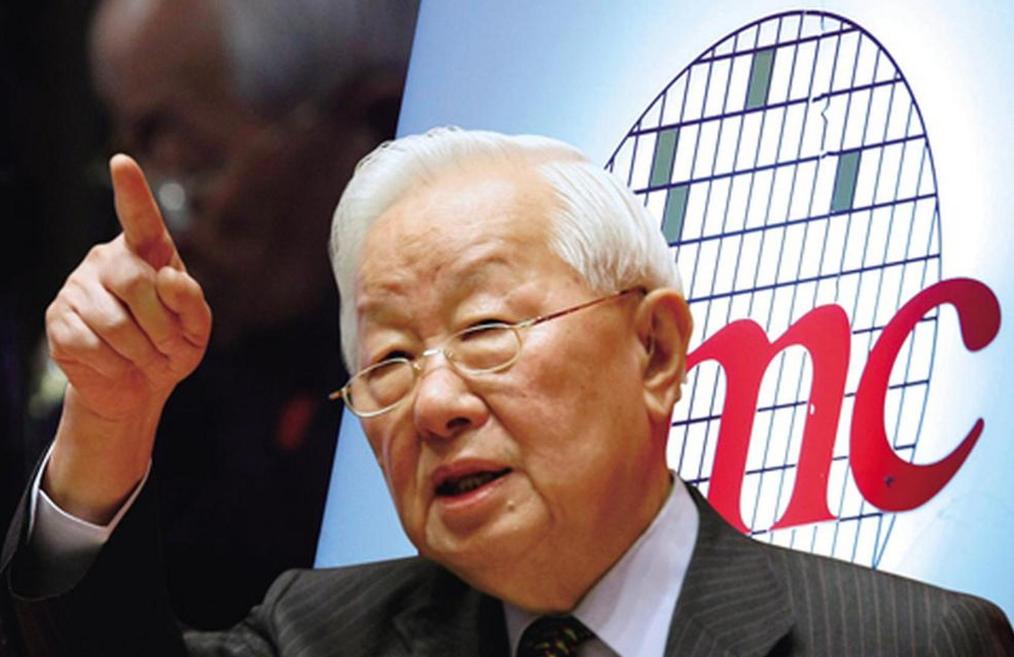

台积电创始人张忠谋毫不客气地表示:中国14亿人口,从来就不缺人才,全送到美国了,

台积电创始人张忠谋毫不客气地表示:中国14亿人口,从来就不缺人才,全送到美国了,怎么跟美国竞争?与此同时,中国科学院院士施一公一语道破现状:许多中国高科技人才宁可在美国平庸度日,也不愿回国施展才华,为祖国发展做贡献!麻烦看官们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!在硅谷的清晨,一个戴着黑框眼镜的年轻华人博士正盯着屏幕上滚动的代码。他本科读的是清华,博士拿的是麻省理工的奖学金,如今在Meta的人工智能实验室做算法优化。而在几千公里外的深圳湾,同样年纪的另一位工程师也在调试代码,背后的显示屏上闪着红色的“模型训练中”,这两个人,一个在美国,一个在中国,命运轨迹却惊人相似——都来自这片土地的课堂,都在为世界的下一次科技变革埋头。这种跨洋的“平行人生”,早已成了一个庞大的现象。数据显示,美国有超过三万名华人科学家,占他们科技领域的相当比例。每年从中国本科毕业的AI研究人员里,超过一半选择去美国深造,而拿到博士学位后,留在当地工作的比例高达八成以上。硅谷的AI实验室里,研究员名单几乎每三行就能看到一个中文名字,OpenAI、谷歌、英伟达的论文作者名单里,来自清华、北大、中科大的人不在少数。中国成了世界上培养AI人才最多的国家,却也成了最大的“输出国”。为什么?原因其实没那么复杂,美国科研的环境像一条高速公路,宽敞、顺畅,没那么多“检查站”,想申请项目,不用反复填表、跑审批,实验设备一应俱全,讨论氛围也开放,施一公说得直白:哪怕做的是最普通的研究,很多人也愿意留在一个能安心搞科研的地方。可这条高速公路正在出现裂缝。过去几年,美国对中国学者的态度从欢迎变成怀疑。签证收紧、项目资助被撤、甚至连科研合作都被政治化。所谓的“中国行动计划”虽然名义上暂停了,但寒意还在。调查显示,七成以上的华裔科研人员觉得美国不再安全,有六成在考虑离开。更讽刺的是,美国一边喊着“安全风险”,一边还得靠这些华人维持技术领先,芯片、AI、量子通信,每个关键实验室里都有中国面孔,连美国国务院的官员都承认,如果没有中国留学生,美国的科研生态会“出现空洞”。与此同时,中国的变化也悄悄在发生。过去回国搞科研,得花一半时间写报告、跑审批,现在越来越多的机构开始简化流程,科研经费直拨实验室,项目考核周期拉长,研究者终于能有时间“沉下来”。深圳的芯片企业里,设备配置不比硅谷差;杭州的AI产业园,给顶尖科学家的年薪能追平美国,还配套了住房和子女教育,北京中关村实验室的主任说过一句话:“我们需要的不是‘海归光环’,而是能做出成果的人”这句话听上去平常,却标志着观念的转变。数字也在印证这种回流的势头,2019年,全球前20%的AI研究员中,美国的比例是59%,中国只有11%;到了2022年,美国降到42%,中国升到28%。越来越多的工程师和科学家在回国创业,从算法研究转向实际应用,新能源、自动驾驶、无人机、生物制药——这些过去被看作“追随者”的领域,现在正在成为全球创新的焦点。其实人才流动从来不是单向的,人往哪儿走,往往取决于哪儿能实现价值。过去的“出走”,是因为那里有平台;现在的“回归”,是因为这片土地也在变成新的平台,一个在硅谷做算法的工程师回国加入了自动驾驶公司,他说:“以前写的算法,只能在论文里跑;现在我的代码能上路跑车。”这就是差别——科研成果和现实之间的距离,正在被缩短。当然,这个过程还有很多现实问题要解决。国内的科研人员依旧忙碌,考核压力不小,职称评定、项目结题这些事儿有时依然让人焦虑,但至少,方向对了。越来越多的高校开始试点长周期评价,不再用一年几篇论文来定义一个研究者的价值。人才像水,总会往有希望的地方流。过去,世界的重力中心在西方,聪明的脑袋自然被吸引过去;现在,中国的科研环境、产业生态、市场体量正在重塑这个重力场。真正的强国,不是“挽留”人才,而是“吸引”人才——让人自愿留下、让外国科学家也想来。有人说,未来二十年,AI和新能源的革命将决定新的世界格局。可谁来引领这场革命?也许答案已经在改变。那群曾漂洋过海的年轻人,正在一批又一批地回到故土,带着经验、技术和新的眼光。科技无国界,但科研者有根。当一个国家的实验室灯光不再只是模仿,而是点亮新的方向时,这场“流动的智慧”,终将汇成回家的路。对此,大家有什么看法呢?

台积电创始人张忠谋突然宣布了他的看法:大量中国理工人才在美国扎根,竞争压力正在加

台积电创始人张忠谋突然宣布了他的看法:大量中国理工人才在美国扎根,竞争压力正在加码。张忠谋在访谈里点名,中国培养的大批工程师和研究人员,在美国芯片与AI企业成为主力,据媒体报道。这位见证了半导体行业半个世纪风云的大佬说得一点不假,2023年的数据摆在那:美国前20大芯片企业里,中国籍工程师占比快到4成,尤其是3纳米制程、AI芯片设计这些核心岗位,比例直接突破了50%。最典型的例子就是AMD的CEO苏姿丰,这位3岁随家人赴美的华裔科学家,24岁就拿了麻省理工的博士学位,当年在IBM用铜技术代替铝做芯片连接,直接让芯片速度快了20%。如今她掌舵的AMD,能在AI芯片市场和英伟达掰手腕,背后靠的正是一大批和她一样的中国理工人才。美国对这些人才的态度,简直是“抢着要”的架势。2022年《芯片与科学法案》一落地,美国就喊着要补120万人才缺口,移民局直接把中国理工人才的H-1B签证审批从半年砍到14天,连配偶都能直接拿工作许可。斯坦福、麻省理工还专门和英伟达、英特尔合开芯片课程,中国留学生只要上过这些课,进核心研发团队的概率比别人高3倍。但这“抢人”的背后全是套路。一边把中国工程师当成突破技术瓶颈的宝贝,一边又把“间谍”的帽子往他们头上扣。特朗普时期搞的“中国行动计划”,让FBI平均每10小时就查一起涉华案件,田纳西大学的胡安明教授,就因为没在表格里填中国的兼职,被当成“经济间谍”抓了,最后官司撤了,职业生涯差点毁了。讽刺的是,英特尔2023年那款3纳米芯片的良率提升方案,就是华裔团队搞出来的,核心算法还借鉴了中国高校的研究成果。可转头美国商务部就改规则,要求这些工程师签保密协议,不准把技术和中国沾边。这种“又要用到你,又要防着你”的操作,把双标玩得明明白白。为啥这些人才明知有风险,还愿意留在那?施一公在西湖大学的开学典礼上戳破了关键:国内某顶尖AI实验室,申请的经费里只有15%能买设备、搞实验,剩下的全要花在发论文、开会上;可美国OpenAI的中国研究员,80%的经费能自己说了算,只要能搞出技术突破,没人催着发论文。不过这局面正在变。2024年美国半导体协会的报告显示,中国籍工程师的核心岗位流失率涨了12%,不少人开始往回走。银川搞的“科技副总”“周末工程师”政策,把西安交大、中科院的专家拉来挂职,不用全职落户也能搞研发;合肥长鑫更直接,给研发团队开“技术分红权”,设备水平和美国看齐,还能自己定技术路线。上海微电子的“离岸研发站”更聪明,直接在西雅图设实验室,让当地中国工程师就地搞研发,成果同步对接国内产线,既绕开了签证限制,又用上了美国的技术生态。这些实打实的改变,比喊“欢迎回国”的口号管用多了。现在再看张忠谋的话,才明白他真正的意思,人才流动从来不是“爱不爱国”的选择题,而是“哪里能搞成事儿”的计算题。美国靠政策挖人、靠生态留人,却又用政治搞“寒蝉效应”;中国以前输在环境,现在正慢慢补上来。那些扎根美国的中国工程师,既是AMD、英特尔的技术骨干,也是中国科技的“潜在资源”。就像苏姿丰一边带着AMD冲刺AI市场,一边年年往中国跑,说“中国是战略重点”。未来的人才战,拼的不是谁能“抢人”,而是谁能让人才安下心来做研究。毕竟技术没有国界,搞技术的人,终究只认能实现价值的地方。

台积电创始人张忠谋毫不客气地表示:中国14亿人口,从来就不缺人才,全送到美国了,

台积电创始人张忠谋毫不客气地表示:中国14亿人口,从来就不缺人才,全送到美国了,怎么跟美国竞争?与此同时,中国科学院院士施一公一语道破现状:许多中国高科技人才宁可在美国平庸度日,也不愿回国施展才华,为祖国发展做贡献!如今,如果你走进美国的顶尖学府实验室,看到的华人面孔真的是越来越多,一个有意思的现象是,这些优秀的学者在毕业后选择回国的比例相对较低。有些人认为,这是因为国外的科研环境更加优越,设备齐全、经费充足,能提供更多的资源支持。然而,这几年来,国内的实验室条件已经大大改善了,清华、北大、中科院的实验设备和技术水平,毫不逊色于世界一流的科研机构。其实,除了硬件设施的差距,更重要的是整体的科研氛围。国外的科研环境,尤其是在一些知名大学,往往能提供更加宽松的研究氛围。例如,他们的职称评定标准不仅仅看论文的数量,更多考虑研究的质量和实际影响力;而在项目申请方面,不需要不断地填各种表格,繁杂的行政工作相对较少,这样的环境让科研人员能够更加专注于学术研究。另外,国内对于人才的引进政策越来越积极,很多单位为吸引优秀的人才提供了丰厚的待遇。但实际上,国内的一些科研领域,依然存在着“外来的和尚好念经”的现象。很多研究成果,如果来自海外背景的人士,往往更容易获得认可和重视。而对于那些在国内接受教育和训练的人,即使有相同的成就,往往也没有那么大的话语权或者机会。这种现象反映出,虽然国内的科研条件和环境逐渐改善,但在某些细节和文化氛围上,依然有一些差距。这也是为什么有些在国外取得学术成就的华人学者,毕业后更倾向于留在国外发展的原因之一。无论是在科技、军事,还是在经济与文化领域,最终的成败都取决于谁能够掌握更多且更具竞争力的人才。人才是国家发展的根本动力,决定了一个国家在全球舞台上的位置与未来走向。浙大的郑强教授曾在一次公开演讲中深刻表达了他对人才流失的忧虑,尤其是针对清华北大的学生赴美留学现象。他提到,不知道自己是否应该继续教导这些学生,因为他担心,学成归国后,他们或许选择留在美国,甚至某天,可能正是这些学生研发的技术和武器,威胁到祖国的安全。郑教授直言不讳的话,虽然让人不悦,却触动了很多人的心声——人才流失,已经不仅仅是资源的流失,更可能带来国家安全的隐患。郑强教授的这一番话,实际上是在提醒我们,虽然科学没有国界,科研人员也理应为全人类的进步贡献力量,但每一位科学家的根基和情感,却是与自己的祖国紧密相连的。他的言论是在唤起人们的家国情怀,强调在全球化日益加深的今天,我们更应该关注人才的培养和流动,确保我们的优势不被外界轻易夺走。台积电创始人张忠谋曾多次表达过对中国人才流失的担忧,施一公教授也曾公开感叹,很多顶尖人才选择留在国外,而不愿回国。他们的这些担忧在当时无疑是对中国科研和科技发展的重要警示,然而,随着世界格局的不断变化,事情的发展超出了他们的预期。过去,人才流动的主要动力往往是经济因素,比如更高的薪资、更好的生活条件以及更多的研究资源。然而,随着全球政治、经济和科技格局的转变,人才流动的驱动力发生了变化。如今,越来越多的人开始关注的是个人的安全感、成就感以及对所在生态的认同和自信。这意味着,人才的流动不仅仅是一个经济问题,而是涉及更深层次的价值观、社会环境和国家竞争力的综合博弈。这种变化标志着全球科技创新格局的转型,科技中心不再仅仅是美国这样的单一强国,而是正在朝着一个更加多元化、去中心化的“多中心时代”发展。全球的创新力量开始分布在多个地区,越来越多的国家和地区都在争夺科技领先地位,吸引和培养本土及国际顶尖人才。

台积电创始人张忠谋毫不客气地表示:“有钱就牛?中国14亿人口,从来就不缺人才,全

台积电创始人张忠谋毫不客气地表示:“有钱就牛?中国14亿人口,从来就不缺人才,全送到美国了,怎么跟美国竞争?”与此同时,中国科学院院士施一公一语道破现状:“许多中国高科技人才宁可在美国平庸度日,也不愿回国施展才华,为祖国发展做贡献!”这话听得人心里五味杂陈,张忠谋算是把这层窗户纸捅破了,语气里的嘲讽藏都藏不住。施一公更实在,直接点出了人才的心态问题,没半点含糊。外媒也跟着凑热闹,明里暗里地嘲讽,说中国每年几千万大学生,到最后倒成了给美国输送人才的“储备库”。这话虽然难听,却也不是完全没影子。像张忠谋这样说风凉话的还真不少,有人干脆骂这类帮腔的是“白眼狼”,毕竟拿着行业里的话语权说这种话,确实有点站着说话不腰疼。美国国家科学基金会之前发过数据,看得人更揪心。2000到2015年那十几年,在美国拿了STEM博士学位的中国学生,留美率基本都在90%上下,2000到2005年那会儿更是快摸到90%的线了。就算到了2017到2019年毕业的科学与工程类博士,截至2023年,短期留美工作或者做博士后的还占83%,国际学生整体留美率才73%,中国学生这比例明显高出一截。不是说这些人才都没良心,实在是美国那边早年给的条件太勾人。科研经费给得大方,实验室里的设备都是顶尖的,不用天天为了申请经费写一堆报表,评职称也主要看真成果,不用应付太多杂七杂八的事儿。反观以前国内,不光经费紧张,有时候搞科研还得平衡各种关系,评价体系也死,光看论文数量,真有本事的人未必能放开手脚干。施一公说的“宁可在美国平庸度日”,其实戳中了不少人的心态。有些人才在美国也就是个普通研究员,没做出啥惊天动地的成果,可架不住那边的社会对科研人员认可度高,就算混得一般,也能过得安稳体面。回来要是没做出成绩,不光得面对科研上的压力,还可能被人说“出去镀了金也没本事”,这种落差谁都得掂量掂量。张忠谋自己掌舵台积电这么多年,当年把厂子建到美国,不也跟着抢全球人才吗?现在倒反过来吐槽中国人才往美国流,这操作也是够微妙的。说白了,美国就是靠着早年攒下的科研底子和优厚条件,把全球的人才都往自己那儿吸,中国只是被吸得比较狠的一个。毕竟人家技术领先,拿着人才做出更先进的东西,条件再跟着升级,又能吸引更多人来,这不就形成循环了。高科技竞争拼的就是人才,芯片、量子计算这些硬骨头领域,少一个顶尖人才可能就慢半拍。美国拿着从世界各地吸来的人才搞研发,技术越领先,在全球产业链里话语权越重,反过来又能拿出更多资源抢人才。中国这边要是留不住人,就算人口基数大,挑出再多尖子,留不下也白搭。这两年国内也慢慢醒过神了,经费一个劲地往高科技领域砸,实验室的条件追得挺快,连人才的待遇都涨了不少,住房、子女上学这些实际问题也开始解决。回来的人确实比以前多了些,可架不住积弊已久。有些人才在美国待了十几年,家庭、人脉都在那边,就算国内条件好了,也未必愿意折腾,毕竟安稳日子过惯了。外媒嘲讽归嘲讽,“白眼狼”的帽子扣得有点重,但人才流失这事儿确实戳心。14亿人里挑出来的尖子,最后成了别人技术突破的助力,换谁都得着急。但着急没用,得实打实解决问题。以前总说“家国情怀”,可光靠口号留不住人,得给真东西——让科研人员能安心搞研究,能靠成果获得尊重和回报,不用为柴米油盐分心。现在国内的变化已经能看着点影子了,不少回国的人才说,实验室的设备不比美国差,经费申请也越来越透明,能安安稳稳做自己想做的研究。要是再坚持几年,等国内的科研环境、产业链配套都跟上来,待遇能跟国际接轨,你看还有多少人愿意留在美国混日子?张忠谋现在说这种话,可能是没看到国内的这些变化,也可能是故意装糊涂。但人才流动从来都是跟着机会走的,以前美国机会多,人才就去了。以后中国机会多了,人才自然会回来。毕竟谁不想在自己的国家干出点成绩,谁愿意一辈子在别人的地盘上平庸着?这事儿急不来,但方向得对。只要国内能一直给人才搭好台子,让他们有奔头、有尊严,不用应付那些没用的套路,再过个十年八年,张忠谋可能就说不出“人才全送到美国”这种话了。到时候外媒也没底气嘲讽,反而得羡慕中国能留住自己的尖子。参考文章:纵深新闻《台积电创始人张忠谋毫不客气地表示:“有钱就牛?中国14亿人口,从来就不缺人才,全送到美国了,怎么跟美国竞争?”》

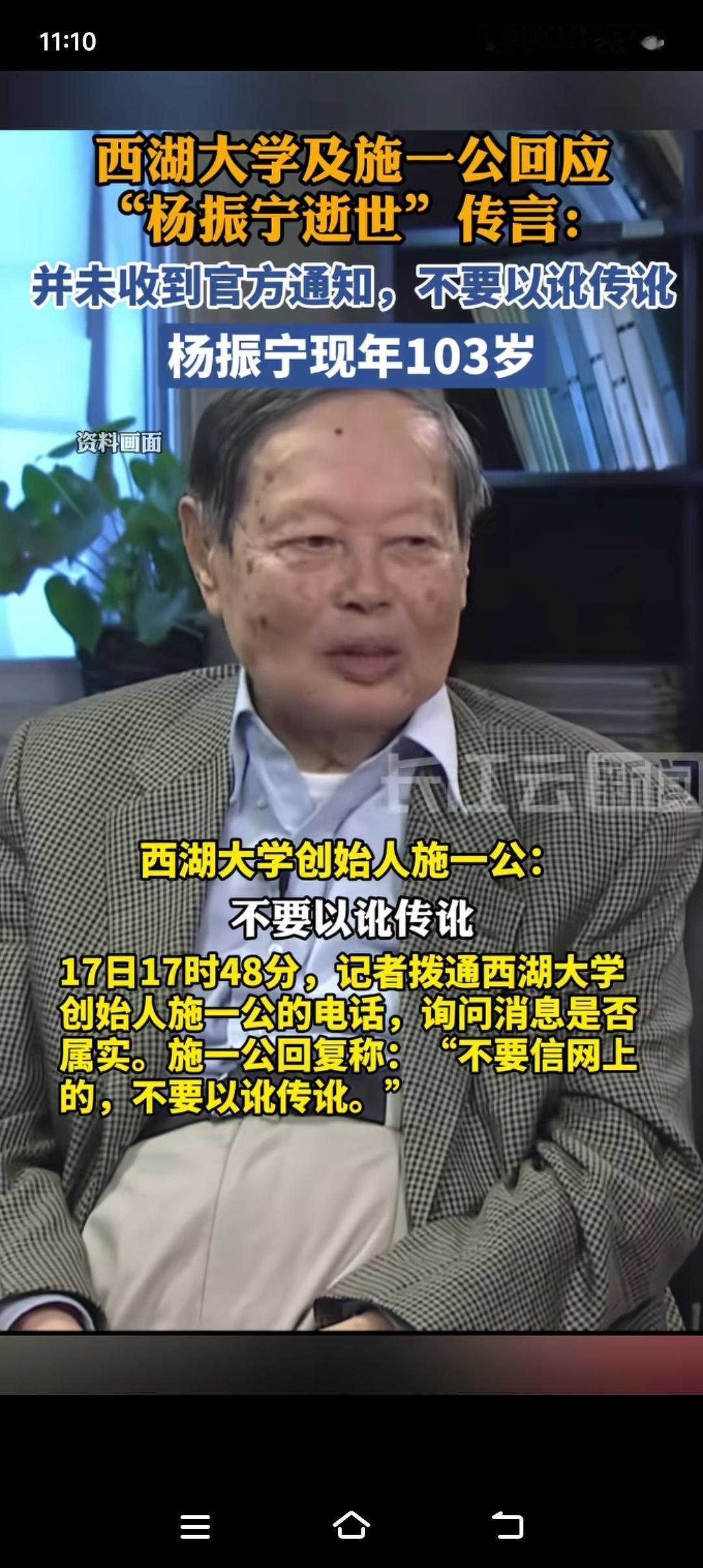

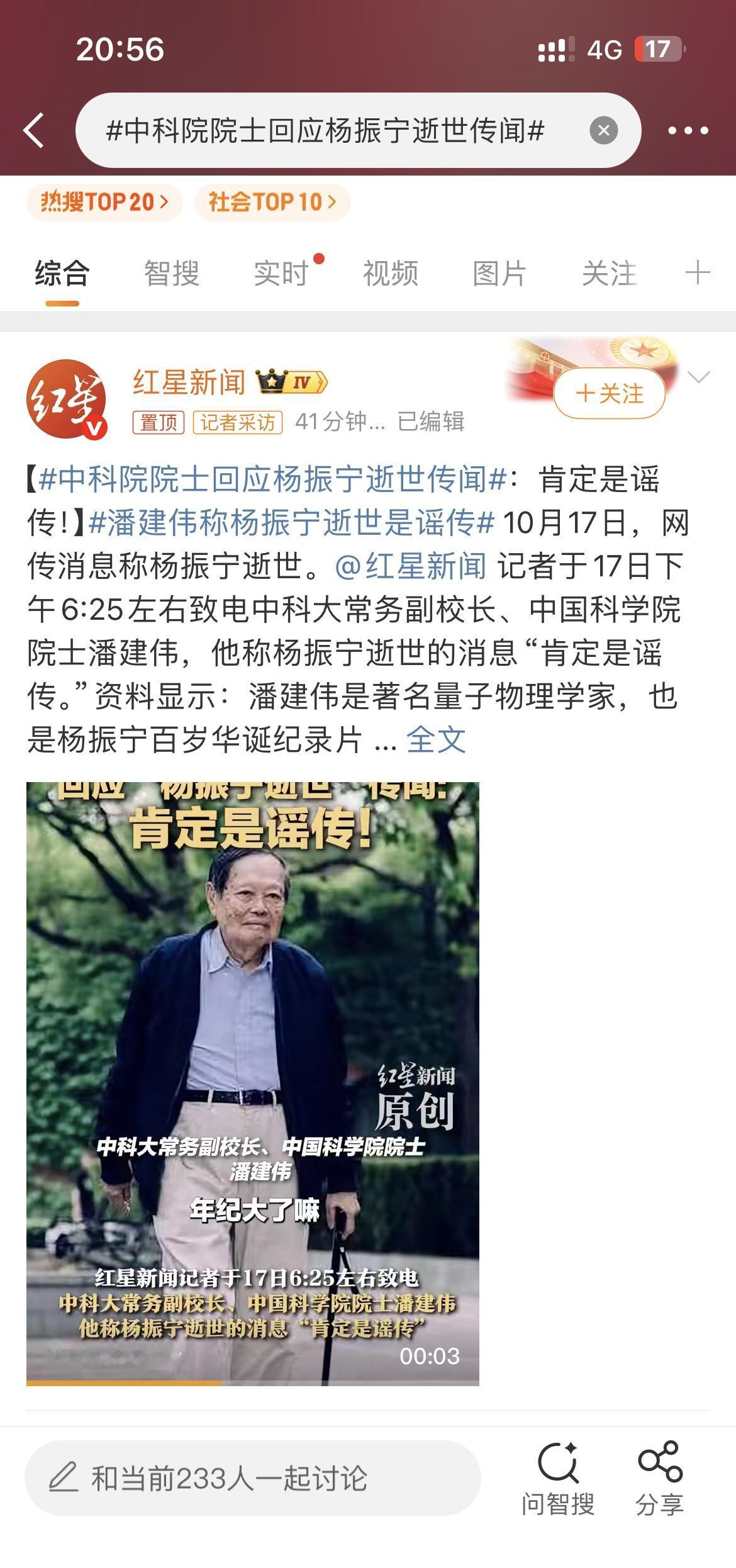

【#施一公回应杨振宁逝世传闻#:不要以讹传讹】#杨振宁#今日,网络流传消息称,

【#施一公回应杨振宁逝世传闻#:不要以讹传讹】#杨振宁#今日,网络流传消息称,知名科学家杨振宁逝世。17日17时48分,红星新闻记者拨通西湖大学创始人施一公的电话,施一公回复称:“不要信网上的,不要以讹传讹。”

张一鸣发起了个人工智能创新中心。不过,05后也参加不了,超龄被淘汰了。ai创造营

张一鸣发起了个人工智能创新中心。不过,05后也参加不了,超龄被淘汰了。ai创造营

施一公再次语出惊人!他说:“美国科学的强大,远远超出我们的想象,它不仅没有衰退,

施一公再次语出惊人!他说:“美国科学的强大,远远超出我们的想象,它不仅没有衰退,还会在今后几十年内,引领世界的发展!而这其中最关键的原因,就在于中美教育的差异:“我们的教育,太过于抑制学生的创新能力!一针见血,...