施一公又火了!

不是因为他是西湖大学校长,也不是因为他头顶中科院院士的光环,而是这个男人总敢说别人不敢说的大实话。

前几年他喊 “所有精英都想干金融,国家就危险了”,让多少人惊出一身冷汗;最近他又在公开场合扔出一句话,直接把矛头对准了千万中国家庭的教育日常,评论区瞬间炸了锅。

“你家孩子放学回家,你问的第一句话是啥?” 施一公在一场教育论坛上突然抛出这个问题,台下家长们面面相觑。有人说 “作业写完了吗”,有人说 “今天在学校乖不乖”,直到他慢悠悠地补了一句:“以色列妈妈会问‘今天有没有问出老师答不上来的问题’,咱们却总在问‘有没有听老师的话’。”

这句话像一颗小石子扔进开水里,当场就有人坐不住了。有家长反驳:“孩子听话有错吗?在学校不守规矩还得了?”

可施一公接下来的话,却让全场安静下来 ——“我们总说要创新,要解决‘卡脖子’技术,可一群从小被教着‘听话’的孩子,怎么敢想别人不敢想的事?怎么能搞出从 0 到 1 的突破?”

提起创新,很多人总觉得离自己很远,无非是实验室里的瓶瓶罐罐,或是火箭上天的高精尖技术。但施一公举的例子,却扎得人心里发疼。他说自己在瑞典参加学术会议时,曾和当地一位教授争论中国的科技实力。当时他不服气地说 “我们都能登月了”,结果对方一句话噎得他说不出话:“要是有你们中国这样的经济体量,我们能把五百人送上去还安全回来。”

这话听着刺耳,却不是没有道理。这些年我们总为高铁纵横、神舟飞天骄傲,可很少有人想过:这些成就大多是 “集成创新”,是把别人的技术攒在一起做出大工程,真正从根上自己琢磨出来的东西,少得可怜。就像建房子,我们能搭出全世界最高的楼,可要是没有别人设计的钢筋混凝土配方,连地基都打不起来。

问题到底出在哪?施一公把根子指向了教育,尤其是大学教育的 “跑偏”。他提起清华时,总忍不住叹气 —— 不是因为这所顶尖学府不好,而是看着 70% 的高考状元挤破头往经管学院钻,他心里不是滋味。“我曾经有个最得意的学生,跟着我做了三年基础研究,论文写得顶呱呱,结果毕业时跟我说‘老师,我要去投行’。”

他不是反对金融行业,毕竟国家发展也需要金融人才。可当最聪明的大脑都在琢磨 “怎么更快赚钱”,没人愿意蹲在实验室里啃 “卡脖子” 的硬骨头,麻烦就大了。就像种地,大家都去做倒卖粮食的生意,没人愿意研究新种子、新化肥,到头来粮仓空了,再能说会道也填不饱肚子。

更让他揪心的是现在大学的 “职业培训所” 倾向。学生选专业先问 “好不好就业”,学校考核老师先看 “能不能拉来项目”,连 “成果转化” 都成了挂在嘴边的口号。“转化啥啊?” 施一公在一次讲座上急得拍了桌子,“连基础研究都没做好,连‘果子’都没有,谈何转化?这不是本末倒置吗?”

他举了个诺奖得主的例子:美国科学家 Goldstein 发现了调控胆固醇的关键受体,按理说该赶紧开公司赚大钱,可人家偏不,一门心思泡在实验室。结果呢?辉瑞这样的医药巨头主动找上门,把他的研究成果做成了降血脂的新药,既救了无数病人,也让他成了医药领域的隐形富豪。“科学家就该干科学家的事,让搞量子物理的去管财务、跑市场,不是支持创新,是把人才往火坑里推。”

这话戳中了多少科研人员的痛点?我认识一位在高校做材料研究的朋友,前几年评职称时,领导跟他说 “光论文写得好没用,得开公司才算成果”。他一个连 Excel 都用不利索的人,硬是被逼着注册了公司,每天不是跑工商局就是陪客户喝酒,实验室里的样品堆了一层灰,最后职称没评上,研究也荒废了。

施一公自己也经历过这种无奈。早年间他在美国做研究时,有个不起眼的发现,没几天就有跨国公司找上门谈合作。“那些公司就像嗅觉灵敏的狗,只要有好东西,根本不用你去推销。” 可回国后他发现,很多时候科学家要自己当 “推销员”,甚至要学着跟投资人画饼,“这哪是搞科研,这是逼着眼高手低的书生去当商人。”

除了教育和科研环境,施一公还揪出了一个更隐蔽的问题 —— 我们对 “成功” 的定义太窄了。前阵子他去偏远山区考察,支教的学生跟他说,当地希望小学的孩子一天只吃两顿饭,早上故意晚点起,晚上早早睡,就是为了节省能量,把力气用在白天上课上。“可这些孩子眼里有光啊,跟城里那些抱怨作业多的孩子比,他们更想知道‘为什么天是蓝的’‘为什么小鸟会飞’。”

反观我们身边,多少家长把 “成功” 等同于 “考高分、进名校、赚大钱”?孩子想学天文,家长说 “以后找不到工作”;孩子想学生物,家长说 “不如学计算机吃香”。施一公自己当年保送清华时,本来想学机械,结果老师一句 “生物化学是 21 世纪的科学”,让他阴差阳错走上了科研路。“要是当年我爸妈拦着说‘学生物没前途’,可能就没有今天的我了。”

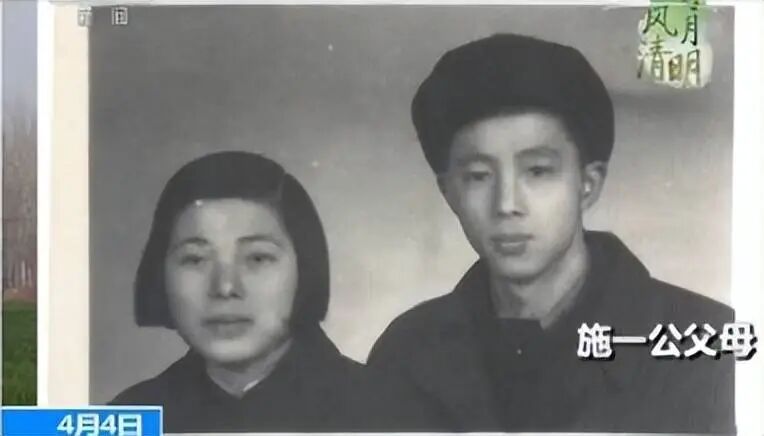

不过别以为施一公是个只会批评的 “愤青”,他其实比谁都清楚改变有多难。1987 年的一件事,彻底改变了他的人生轨迹。那年他父亲在杭州街头被撞,送到医院后因为交不起 500 元押金,在急救室躺了四个半小时,最后没能救回来。“我曾经恨过那个见死不救的医生,恨过那个冷冰冰的医院,可后来我想通了,光恨没用,得靠自己的力量去改变。”

这也是他后来放弃美国的优厚待遇,回国创办西湖大学的原因。这所学校不搞 “985”“211” 那套,也不把就业率当考核指标,就是想给真正搞科研的人留一块净土。这些年西湖大学出了30 多项 “世界首次” 的研究成果,有学生在实验室里熬了三年,终于破解了一个困扰学术界多年的难题,这种成就感,可不是赚多少钱能比的。

施一公说,他不悲观,因为看到变革正在发生。但变革不能只靠几个清醒者呐喊。每个受过高等教育的人,都该问问自己:我的才华,是在服务资本,还是在服务真实的世界?

别让“精英”,变成精致的利己主义者,也别让“创新”,沦为PPT上的漂亮话。中国要真正站稳世界前列,得从重新定义“什么是值得追求的人生”开始。