中国历史上,有两次“驱张运动”,两次运动的发起人都是毛泽东。所不同的是,其中一次驱张运动中的“张”是军阀张继尧,而另一次驱张运动中的“张”则是原湖南一师的校长张干。

张干被“驱”,是因为他曾在1915年试图开除他所在的一师的一名学生,这名学生不是别人,正是后来的新中国领袖毛泽东。只是,他当时绝想不到:自己不仅没有把这个学生开除,还因为欲开除这名学生,而被免职。

某种程度上,张干的人生转折,就是1915年。

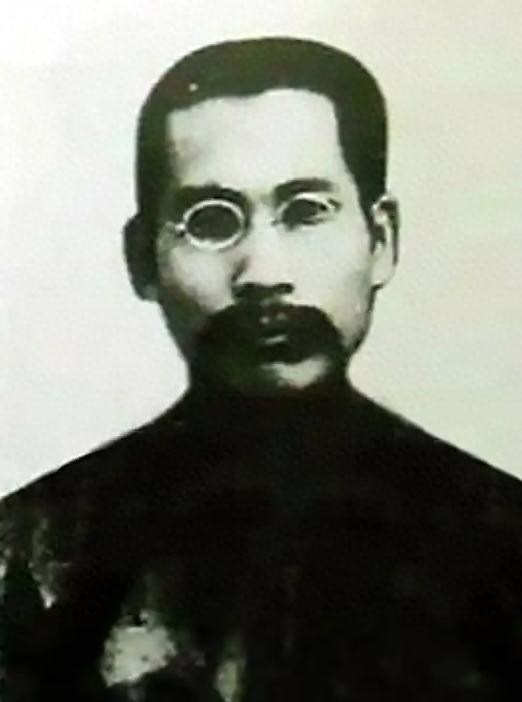

张干

1915年的毛泽东年22岁,正是意气风发之年。当年年中,湖南省立第一师范学校马上放暑假了。这时,校门口突然贴出了一张告示,内容是:“经省政府经议会讨论,现颁布一项新规定,秋季开学伊始,每一位师范的学生要交纳10元钱的学杂费。”

在这之前,一师范是免费的,毛泽东等之所以选择入读该校,就是因为该校免学杂费。

于是,这一消息被发出后,整个学校就像炸开了锅。大家都说:“这是不给穷学生活路啊,连师范读书也要收费了。”

学生们议论纷纷,他们都用自己的看法来推测这么一个所谓“新规定”,究竟从何而来。就在所有人都在找答案时,一个传言出来了,传言说:一师范之所以出这么一个规定,是有所预谋的,预谋的始作俑者就是一师范那个不苟言笑的校长张干。他为了讨好当局,以求得当局对他的好感,所以根本不考虑学生的艰辛,更不管学生能否接着上学!

“损害学生利益,以为自己谋利!”这事哪个学生能忍。

关键,当时的一师范还是由原来的四师和一师合并而来,因两校课程不同步,原属于四师的毛泽东等学生,合并后,得在一师多读半年的书,如此一来,他们又要多交半年的学费。

因此事严重让学生不满,他们经过商议后,决定集体罢课。

罢课的学生们,黑压压地聚集在了学校后山的亭子。大家互相传递消息,还向路人散发印好的传单。还有人站在高台上演讲揭露张干不忠、不孝、不仁、不悌等种种劣迹。

毛泽东也在其中,他发现学生们都很迷茫,他们除了控诉张干的这些所谓劣迹,无计可施。毛泽东一直在思考,终于他发话了,他说:“依我看,仅仅诉苦没用,道德批判更没用,我们要言之有物,要抓住主点,要针对性地斗争,不然不会有实际的效果。”

毛泽东的话掷地有声,他认为:罢课不是目的,抗议也不是目的,针对性的斗争,才能助学生们达到继续上学的目的。

青年毛泽东同进步团体辅社成员在北京陶然亭合影

可怎么做到这一点呢?毛泽东也有了自己的判断,他走上讲台,挥手让大家安静,然后他开始大声发表他的看法了,他说:

“我们今天起来反对张干,不是仅仅反对他的为人,张干的所作所为实际上直接影响的是我们的学校。他对上阿谀逢迎,对下专横跋扈,无视教育的普及和提高,只重自己向上爬,不仅办学无方,而且贻误青年。这样的校长我们应该把他撵走,他是没有资格做学校的校长的。我们罢课,一方面是反对交纳不合理的学费,另一方面则是要把张干从校长的职位上拉下来。大家说好不好?”

一席话,直把具体的方法也给出来了,学生们和围观群众一致叫好。毛泽东当即就提笔起草了一份了传单,这份传单针锋相对地揭露了张干的种种误人子弟、私欲膨胀的卑劣行径。传单还提出了学生的要求。

写完后,这份传单迅速被送到印刷厂印刷出来,分发给学生们。自然地,张干也拿到了传单,他勃然大怒。

这些控诉字字句句都说到了他的痛处,他对传单写作者毛泽东恨得牙痒痒,当然,他也暗暗佩服毛泽东的文采。盛怒之下,张干做出了后来让他后悔不已的决定:责令教务处拟就一份带头闹事的学生学籍。他决定将以毛泽东为首的17人,全部开除。

毛泽东当年是以第一名的成绩考入第一师,他的诗文也曾受到张干的赞誉。如今,要开除这样的学生,自然引发了巨大的轰动。

当时在一师任教的杨昌济等,都极其欣赏毛泽东,听到消息后,他们第一时间站出来为毛泽东说话。尤其杨昌济,他一直将毛泽东当成是拯救中国的“大木”,并将自己一生最大理想视为“欲栽大木柱长天”。这也就意味着:杨昌济的理想,某种程度上就是培养毛泽东。他岂会任由毛泽东被这样开除?

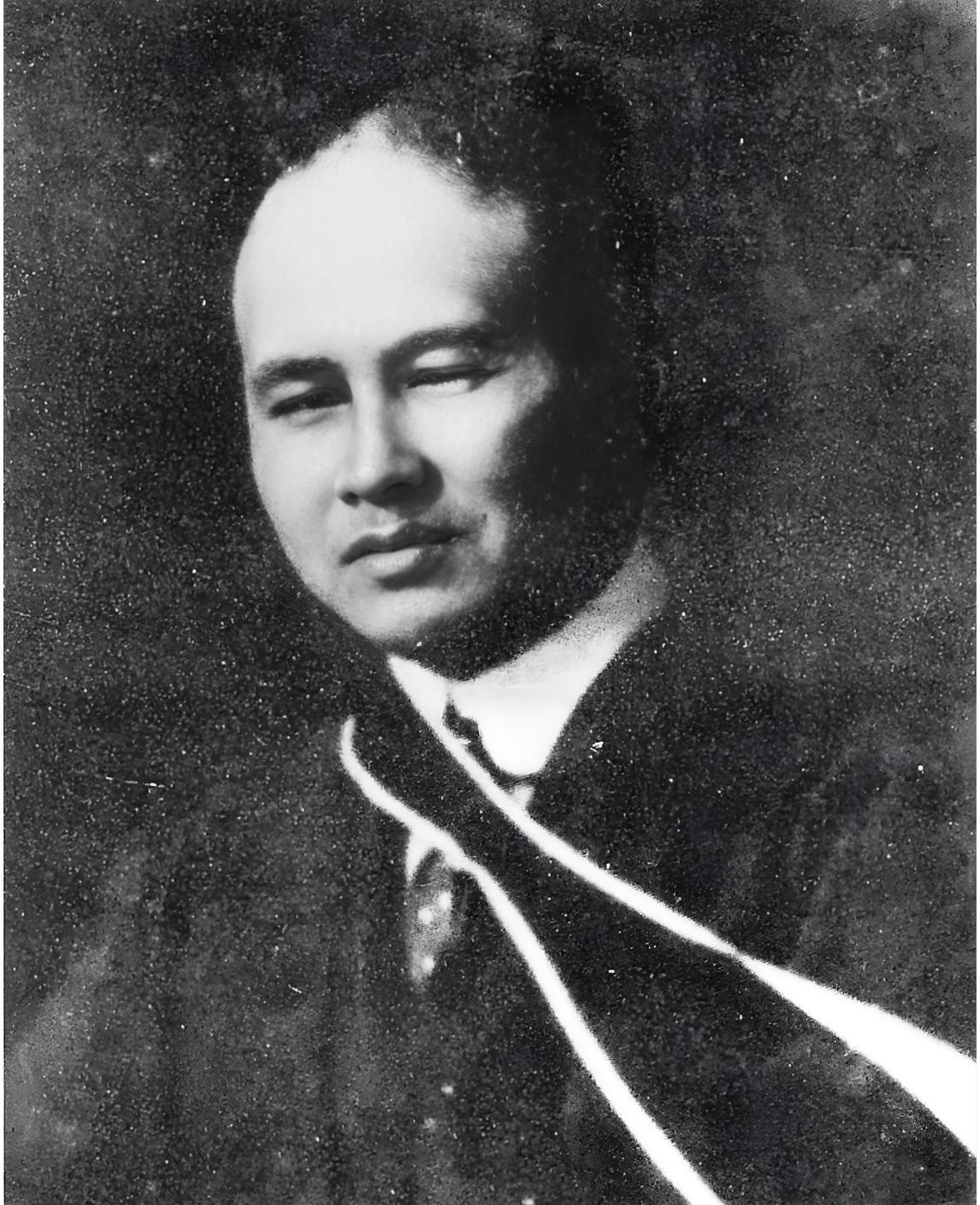

杨昌济

杨昌济、徐特立、方维复等联合找到张干,反对他开除毛泽东。杨昌济当时还说:

“毛泽东是个特殊的学生,你们不能拿一般的标准去要求他,他将来是能为国家做大事的人,开除他无疑是对国家的损失。”

多方劝说下,张干终于意识到自己的决定未免过于冲动了。毛泽东等人,说到底是在为想上学的穷人发声,他们只是想读书,想为穷人争取机会读书而已。虽然方式未免过激,可出发点是好的,甚至可以说是伟大的。

张干思量再三后,决定只给毛泽东等以“记大过”处分。张干小看毛泽东了,他以为自己将“开除”降级为“记大过”,毛泽东就会收手。

张干并不知道,毛泽东永远是不会妥协的人,他永远不会忘记学生们的真实目的:为穷苦人争取读书的权益。只要这个目的没有达成,他就绝不可能妥协。

此时的学校分成了两派,一派是在张干下死手后犹豫退缩了,他们中有部分转而支持张干了。而另一派则始终支持毛泽东等,张干对毛泽东等下死手后,他们更加气愤了。

毛泽东青年时代,就非常善于审时度势,他瞅准教育司的督学来学校调停的时机,联合同学集体上书陈述,并在陈述中坚定地表示:“张干一日不出校,我们一日不上课。”

督学怕矛盾进一步激化,又见学生们同张干的矛盾调处无望,只好无奈地说:

“这个学期快完了,你们还是继续上课的好,不过下个学期,张干不再来本校任职了。”

就这样,省一师历史上开天辟地的“头一遭”出现了:校长开除学生,没开成,反被学生开除。

也从此时起,毛泽东的斗争策略和斗争意志,受到了学生们的称道。

回头看,张干之所以如此不得学生的心,多少与他的性格有关。张干与一师的前任校长相比极其年轻,他三十岁就做了校长。但他不苟言笑,平日极其严肃,加上下课后基本不爱说话,所以学生都对他有恐惧。

张干是穷苦出身,他完全靠苦读读出来,幼年时,张干常苦读到深夜,为了防止打瞌睡,他曾效仿“头悬梁,锥刺股”的古人,故意将点着暗火的纸张绑在手上,一旦不慎睡着,纸张燃尽必会烧到手指,让他痛醒。

张干苦读的故事,在当地非常有名,乡人都说:“苦读如张干,何愁不成才!”

但苦读出来的人,因为过于将时间花在读书上,人际关系往往不通,张干便是如此。这也导致了他在一师做校长期间,并不得学生心。

真实的张干,其实并不像毛泽东等认为的那样,他实际是站在学生一边的。当时的情势下,他作为一个普通的校长,能做主的并不多。

根据后来的史料记载,张干当时曾为了让学生不交10元学杂费,频繁跑教育部门。最后,因为势单力薄,他没能改变结局。他也是被裹挟者之一,而不是利益集团的一员。可在当时的情况下,没人能证明他的“清白”,包括他自己。

转眼到了1950年,此时的毛泽东已经成了开国领袖。新中国诞生,一切都变了。张干显然没想到:杨昌济口中的“大木”,真的长成了参天大木。

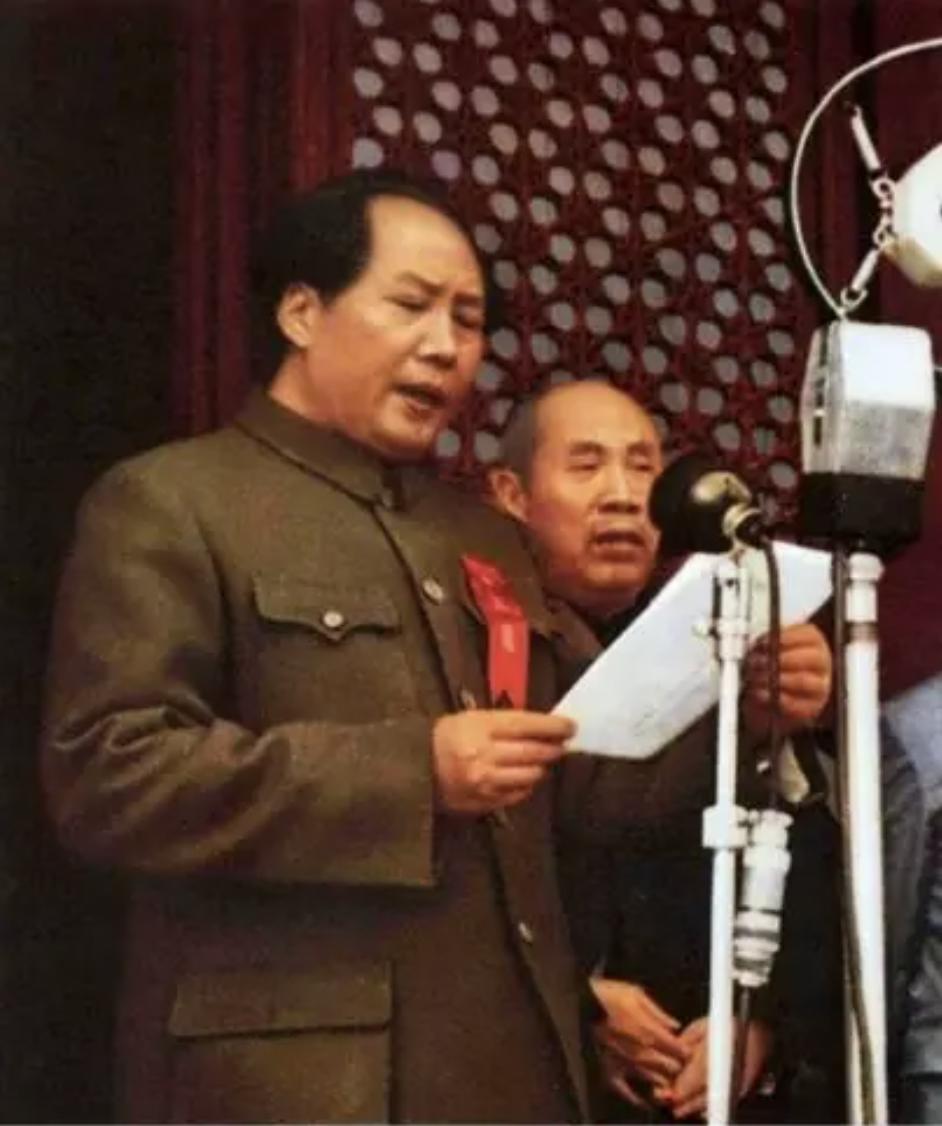

青年毛泽东

当年国庆前夕,时任湖南省一师新校长的周世钊,前去探望当年的老校长张干。他发现:昔日老校长生活竟极其艰难。

周世钊对张干非常同情,临行前,他问张干“是否有话要自己带给毛主席”。张干一听到“毛主席”三个字,心立马提到了嗓子眼,他对周世钊说:

“我是悔不当初啊,当年在一师非要开除他。后来他(毛泽东)去重庆谈判,我又给他写了一封信,那信措辞也是极不严谨的,听起来,我当时以老师的名义给他发电报,劝他赴重庆,还在信里写‘应召赴渝’‘幸勿固执’。这些话,肯定不妥。”

周世钊若有所思,他实在太想帮助张干改变现状,如今最有可能改变他之现状的,就是毛泽东。周世钊以自己对毛泽东的了解推测:他定然不会再计较以前那些事。至于重庆谈判的信,他可能仅仅将其视为一种关心。

周世钊提醒张干:可以托自己带信给毛主席,也可以带话。周世钊希望张干能把自己的苦和毛主席说道说道,他认定:毛主席重感情,一定会设法改善张干的境况。

张干却惶恐,他没有托周世钊为自己带任何话,只说:“你替我问好就行了。”说罢,长叹一口气。

说来,张干一辈子也当真是有点“把书读死了”,他总是在关键节点做错误的选择。他这些年做的错误选择之一就是:在1949年,用毕生积蓄买了一处地产,让自己变成了地主。几个月后,湖南解放,他的地被没收,他还被打成了地主。

周世钊赴京,并在中南海见到了毛泽东,毛泽东与他交谈时,主动提起了那位要开除他的老校长张干。周世钊忙说:“他一直都在教书,现在还在妙高峰中学教书,一直没离开过讲台。”

毛泽东听了后大吃一惊,因为他当时的判断是:这个人野心大,一心想往上爬。

实际上,周世钊的话也不全对,因为张干确实曾离开过讲台。原来,当年从省一师辞职后,张干因觉备受打击,曾短暂离开了讲堂,他转而从政去了。不过,张干的从政生涯没持续多久,他就又回到了教职工作。

后来的张干,曾在湖南省立第五中学当了14年校长,又在第六中学做了8年校长。从大学校长,降级为中学校长,他心里落差究竟有多大?无人能知,世人只知,他在短暂从政后,再也未离开过三尺讲台。退休后,他竟又重新回到了讲台。

老年张干

毛泽东听说张干一直在教书,顿时感慨不已,他道:

“张干这个人,很有能力,很会讲话,三十几岁就当第一师范校长,不简单。原来我不高兴他,我估计他一定会向上爬的,他要爬上去是容易的,结果他没有向上爬。解放前吃粉笔灰,解放后还吃粉笔灰,难能可贵。”

毛泽东从周世钊口中得知,如今的张干一家六口全靠他一人养活,为了维持开销,他一直带病坚持上课。他还了解到:张干一家因为非常穷苦,一度到了无米下锅的地步。

毛泽东一辈子最心疼的就是穷苦人民,尤其,这个人民还曾是他的老师,他怎会忍心看自己老师受苦?他听了后皱着眉头“埋怨”周世钊道:“你怎么不早点跟我说,像张干这样的老教育家就应该照顾啊!”

果然,一切都如周世钊所料,他根本就不在意张干当年的“错误”,或者说,他从未把这些事放在心上过。或者说,在漫长的时间里,毛泽东早已明白:当年的事,其实错不在张干,他也只是被时代、大势裹挟的一粒沙罢了。

毛泽东在与周世钊见面后不久,亲自写信给湖南省主席,请他帮忙照顾老校长张干,请看信的具体:

“张次崙(指张干)、罗元鲲两先生,湖南教育界老人,现年均七十多岁,一生教书未作坏事,我在湖南第一师范读书时张为校长,罗为历史教员。现闻两先生家口甚多、 生活极苦,拟请湖南省政府每月每人酌给津贴米若干,借资养老。”

毛泽东给张干的信

得了毛泽东亲笔信后,湖南省政府派代表,先后给张干送了将近1200斤的救济大米和大约50万元(旧币)的救济金。后来才知道,这50万元,是毛泽东的稿费里省出来的。张干收到大米和钱后感激涕零,当即就提笔写了一封感谢信。

毛泽东收到信后,又回信道:“十月三十日惠书,并为中苏条约致贺一函,均已收到,甚为感谢!生活困难情形,极为系念,已告省府有所协助。”

看到信里的“极为系念”四个字后,张干不禁百感交集,泪流满面。

这之后不久,张干还被邀请赴北京与毛泽东见面。饭间,张干提及当年开除毛泽东的事,毛泽东大气地挥挥手说:“我那时年轻,看问题片面。过去的事,不要提它了。”

之后,毛泽东还请医生们为张干等人检查身体。在北京的两个月里,张干等人不仅登上天安门观礼,还游览了北京的名胜古迹。

后来的张干受聘为省军政委员会参议室参议、省政府参事室顾问。此间,他的生活不仅得到了保障,还常参议国家大事,应邀作报告,深为人敬重。

三年自然灾害时期,张干的生活再次遇到困难,他的身体也每况愈下。毛泽东得知消息后,特地将自己的稿费2000元派人捎给他。

10年浩劫时期,有人造谣说张干家藏着剥削来的金银珠宝,加上他“反动校长”的“前科”,他被抄家,且将家里的500元存款带走。

张干当时正病重,他心里自是极其难受。他的小儿子张六如悄悄带着父亲与毛主席的往来信件和合影,向中央求助。很快,张干家被抄走的东西和500元都被退回,张六如还带回了一封加盖了中央办公厅大印的函件并500元生活费。

毛泽东给张干的信

此后的张干再未遇到过不平,直到1967年他因病辞世。离世时,他年84岁。他留下的最后一句遗言是:

“替我给毛主席写信,我对不住他。”“我还想再见毛主席一次……”