汉代的陶罐里,藏着它最初的模样。

那时百姓把吃不完的豆腐藏进坛,裹上草木灰防潮,再埋进灶边土坑。

等粮荒时刨出来,豆腐早发黏长霉,黄生生的霉斑像层薄霜,却透着股奇异香气。撒把粗盐腌上,竟成了顶顶下饭的吃食。

《淮南子》里“豆有腐”的记载,原是百姓饿肚子时逼出来的智慧。

唐宋时坛坛罐罐摆上了寻常人家的灶台。

灾年它是救命的菜,切半块拌糙米饭,就能撑过一整天;丰年它是调味的宝,炖肉时丢一块,油脂里都渗着鲜。

明清的市集上,挑着担子的小贩喊得热闹,瓷罐里的腐乳泡在香油里,买一块能佐三顿粥。

《齐民要术》里记的腌制法子,早被主妇们改得活灵活现,南放辣椒北加花椒,滋味跟着水土变。

如今老作坊的木甑还在冒汽,布巾上的豆腐块白得像雪。

老一辈人说,以前走亲戚拎一罐腐乳,比送点心还金贵。

这东西从饥馑里来,却成了烟火里的滋味,坛口的泥封拆了又封,就像百姓的日子,苦过咸过,终是留着一股绵长的鲜。

今天,跟您聊聊中国最好吃的十种腐乳……

云南石林彝族自治县的“板扎”美味!

清嘉庆年间,黑龙潭水酿出好豆腐,彝族撒尼姑娘娌妹与牧人阿鲁被后娘逼着卖豆腐攒钱成亲。

剩豆腐捂出白绒毛,俩人急中生智,加八角、辣椒、白酒封坛,仨月后开坛,

红黄透亮、鲜香回甜,成了“路南卤腐”的雏形。

这口“老味道”传了200年,

1980年评上云南优质产品,2017年拿下国家地理标志,比咱爷爷的年纪还大哩!

卤腐的魂在“慢”:

酸水点浆要等45℃的巴江水,干稻草自然接种霉菌,发酵得等5-8天,后熟更要3-6个月。

石林人说“急不得”,就像日子得慢慢熬才香。

如今路南卤腐分油腐乳、酒腐乳两样,红黄色泽、细腻无渣,夹块乳饼配火腿,那叫一个“扎实”!

四川乐山五通桥区的“土味黄金”,

清光绪年间杨江东在灶屋谷草堆里“捡”出的美味。

老辈子说,当年他误将豆花遗在草上,几日后竟长出绒绒白毛,尝了口“巴适得板”,这才捣鼓出这“腐乳中的黄金”。

这方水土的井水甜、黄豆香,配上特有的“中国五通桥毛霉”,

1938年黄海化学社发现的那抹“雏鹅绒羽”般的霉,让它在坛子里酿出岁月香!

典故里藏着国魂:

抗战时,武大师生靠它抵“病”苦,方成先生揣着它当精神粮;

朱德尝后赞“不可多得”,张大千画完画还要捎几罐回京。

如今,“桥”牌腐乳仍是老字号里的活化石,每一块都浸着百年匠心。

吃一口,是咸鲜回甘;嚼一嚼,是历史在舌尖翻页,

这哪是佐餐小菜?

分明是五通桥人用岁月熬的乡愁,是川人“再难也要活出滋味”的倔强!

湖北竹溪县的地道小吃,2016年成国家地理标志产品。

它诞生于明代,清同治《竹溪县志》载:“竹溪货之属有腐乳”,可见其历史厚重。

这腐乳得用秦巴山区的山泉水、高蛋白黄豆,

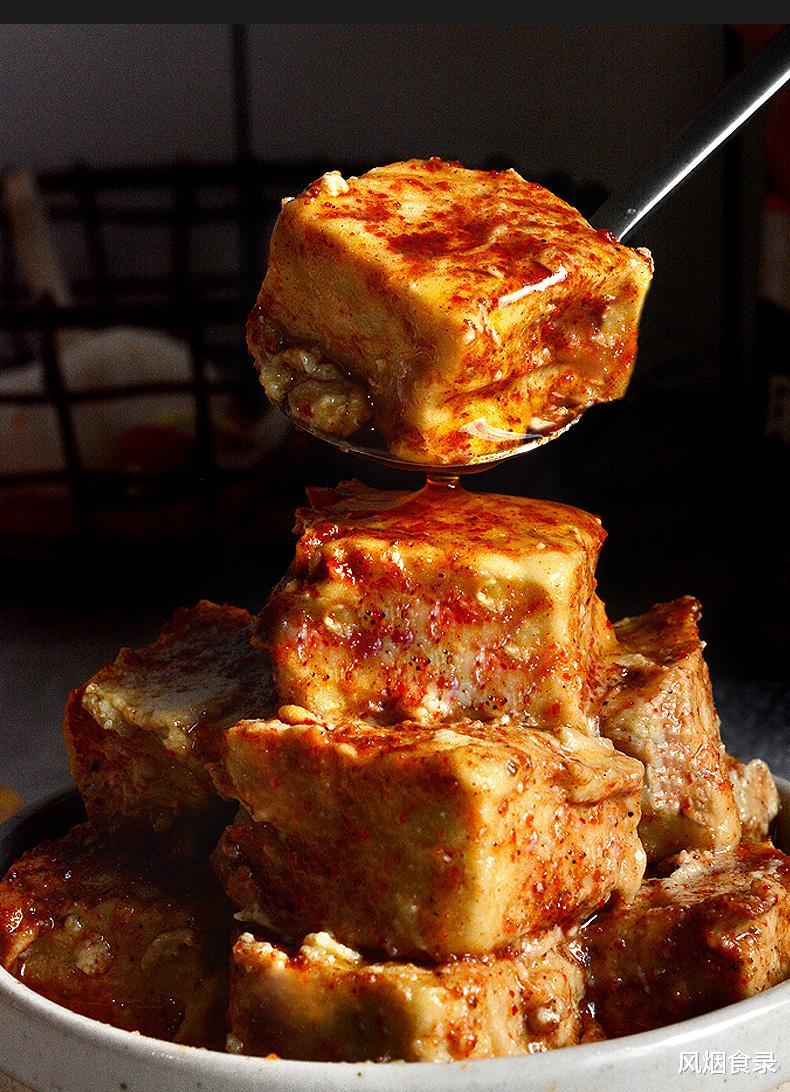

冬日“进九”到“出九”手工制作。腐乳块切得方方正正,红得透亮,像极了竹溪人屋檐下挂的腊肠,咬一口,

咸鲜辣香直往喉咙钻,当地人直夸:“这腐乳,啷个不香嘛?”

竹溪人祖上多来自陕、赣、豫等地,酸辣咸鲜的口感,正是千年融合的味觉印记。

如今,顺溪腐乳等品牌已成荆楚优品,远销港澳。

但最动人的,还是农家土坛里封存的时光:

稻草霉制、白酒封坛,三月后开坛,酒香、油香、霉香缠成一团,吃一口,便尝到了竹溪的山水、烟火和岁月。

云南牟定县特产,国家地理标志产品,明末清初发源于天台山脚。

相传诸葛亮南征时,蜀兵因饮石羊井水治愈哑症,百姓便用此泉做豆腐,久而形成“天台豆腐村”。清末《羊井奇踪》诗云:

“万亩平田一色秋,清泓沸沸涌甘流”,道尽这口古井的传奇。

井水清冽如羊脂,做出的腐乳“鲜红油润、入口柔糯”,连红军长征路过时,肖克将军都曾收下村民送的霉豆腐,成就一段“军民鱼水情”的佳话。

如今,这口古井仍在天台街流淌,腐乳制作技艺列入省级非遗。

老手艺人守着“祖业”,每天天不亮就磨豆、点卤,用松毛烧豆腐,那“滋滋”声里,是“板扎”的乡愁。

是湖南临湘的“老味道”,中国地理标志产品。

这方山水养出的腐乳,

切面杏黄、沉香细嫩,咸淡像极了湘北人的脾气,直爽中带着回甘。

宋代《岳阳风土记》就载:“龙窖山民磨豆腌菜为食”,

千年时光里,它从山民的土坛走到了国宴。

李时珍当年他途经龙窖山,见小儿腹涨啼哭,便取山泉豆腐与草药拌匀,窖藏发酵后成乳。

更早可溯至神农氏,见山民青黄不接时掘洞藏菜,发明了“窖藏之法”,

这法子后来演变成腐乳的雏形。

黄盖水军的故事更添几分江湖气,

三国时他们在山边湖畔埋坛腌菜,七七四十九天后开坛,士气大振,腐乳成了“战地珍馐”。

如今,这味“时间的礼物”仍用古法,

毛霉接种、窖藏六十天,咬一口,是历史的厚味,也是烟火人间。这味儿,够劲!

得从南宋横山村讲起。

当年歌仙刘三姐的山歌闹得满城风雨,村头豆腐坊的老两口追歌会时,让豆腐在坛里发了霉。

老妪舍不得倒,撒把盐、淋三花酒一腌,竟成了开胃的“腐乳雏形”。

乾隆年间,四塘人陈宏谋把这土味带进宫,皇帝咂摸一口直喊“妙”,从此“乳腐”成了贡品。

可百姓偏要倒着念,

“腐乳”,暗戳戳表着反清的心气儿,这名字就这么在烟火里扎了根。

如今这腐乳,白得透亮、滑得像凝脂,夹一筷子能抿出川椒的麻、八角的香,还有三花酒的醇厚。

它不是啥稀罕物,却是桂林人白粥配腐乳的早食,

是龙胜瑶家炒竹筒饭的香魂,更是象鼻山下老字号里“三宝礼盒”的当家货。

是重庆忠县的千年非遗小吃,始于唐代,盛于清,2012年成国家地理标志产品。

这口“腐乳王”的香,从唐太宗赐名“忠州”起就飘了1190年,

北宋刘三娘救白鹤得仙泉,井水点豆成“白嫩”豆花,恶霸王半城抢井反被白鹤啄瞎眼,

霉豆花封坛六月变“香腐乳”,成了“长霉心莫焦”的智慧;

唐代刘荣兴创“白方”工艺,著《荣兴酿法》,让腐乳香飘全国手工艺品展;

白居易断案护刘寡妇,题匾“忠州豆腐乳”,成就一段“豆腐案”美谈;

明将秦良玉用忠州腐乳激军心,连克七城,皇帝都夸“胜过千军万马力”。

如今忠县人仍守着“西山选豆、玉溪取水”的古法,

让这口“老味道”巴适得板,越放越香,成了忠义精神里的“活化石”。

广东开平水口镇的“百年老味”,始于清光绪十九年(1893)。

创始人方守傥原在顺德学得腐乳手艺,后回开平水口东埠路6号开“广合号”作坊。

抗日战争时,日军打烂一缸腐乳,尝后竟赞“香过烧鹅”,自此名声大噪。

这“中国奶酪”随华侨漂洋,港澳客商过水口必带几瓶,成了侨乡人的“乡味密码”。

如今,其制作技艺被列入省级非遗,

菌种在老厂房里“活了”百多年,随便放块豆腐都能自然发成腐乳,这“霉香”是机器复制不来的老味道。

呢个味,正到飞起!

广合腐乳分辣、麻、白三系,白腐乳最显豆香本味,配白粥能“食过返寻味”。

它不仅是佐餐小菜,更是粤菜灵魂,

腐乳焖鹅、腐乳空心菜、腐乳排骨,道道鲜香诱人。

是四川大邑县唐场镇的“老味道”,清光绪年间刘氏家族用“高巷古井”泉水起家,

历经两次自然发酵、18个月窖藏,才得这“杏黄芯、陈香魂”的川派腐乳。

2012年它成了国家地理标志产品。

从清末制台大人得疟疾说起,

他尝了唐场豆腐乳,胃口“咕咚”一声开了,从此每顿饭必摆一碟。

民国时,川军大佬刘湘、刘文辉更把它当“战时补给”,随马帮沿茶马古道走到汶川、雅安。

最妙的是谭大娘的故事:

她家井水带点菊花香,豆腐压得干,风干后再拌陈年豆瓣,密封一年才开坛。

当地人喊它“泥豆腐”,后来嫌土气,改叫“豆腐乳”,倒多了几分文气。

如今唐场街上还飘着辣香,老辈子说:“这味儿,比盐还金贵!”

绍兴人叫它“霉豆腐”。

汉末三国时,会稽有户人家忘做菜,搁橱里的豆腐竟发酵出香气,撒把老酒一拌,酥香得让人直咂嘴,这便是它诞生的传说。

明嘉靖年间,它已漂洋过海到印度、缅甸,成了海外华人舌尖上的乡愁。

清代咸亨、谦豫等酱园的腐乳,

更被《本草纲目》记作“菽乳”,红方、醉方、臭方各具风味,其中醉方用绍兴黄酒代水,鲜得人眯眼。

如今咸亨腐乳是国家级非遗,

工序多达十几道:选豆、磨浆、划坯、发酵,再淋上黄酒腌个一两年。

老绍兴人早饭配粥,挖块“臭霉豆腐”,嗬,那股子咸鲜直钻鼻尖!

鲁迅先生都爱这口,日记里写着亲朋带腐乳来串门。

这腐乳哪是小菜?

分明是绍兴人的生活滋味,霉得透彻,香得扎实。

这十种腐乳在坛坛罐罐里继续闷着。

它们从饥馑岁月里爬出来,浑身带着盐粒和霉斑,却成了中国人碗里最经得起咂摸的滋味。

你撬开那层泥封,咸香便像旧时光一样扑过来。

夹一筷子,配白粥或干饭,日子就这么一口口过下去了。

坛口开了又封,

就像人间的日子,苦过,咸过,

最后都化作舌尖上那点绵长的鲜。

评论列表