上下两册 152 页的《天下名墓之图》,以 “图证风水、文释渊源” 的独特体例,构建起古代名墓的立体解读体系。这部堪舆古籍跳出单纯的理论阐释,专以 “名墓实地勘察记录” 为核心 —— 从帝王陵寝的龙脉布局到名臣古墓的气脉结穴,从墓葬选址的地理逻辑到背后的家族兴衰,每一页都承载着 “以墓观势、以史证穴” 的双重智慧,堪称堪舆学与历史学交融的传世瑰宝。

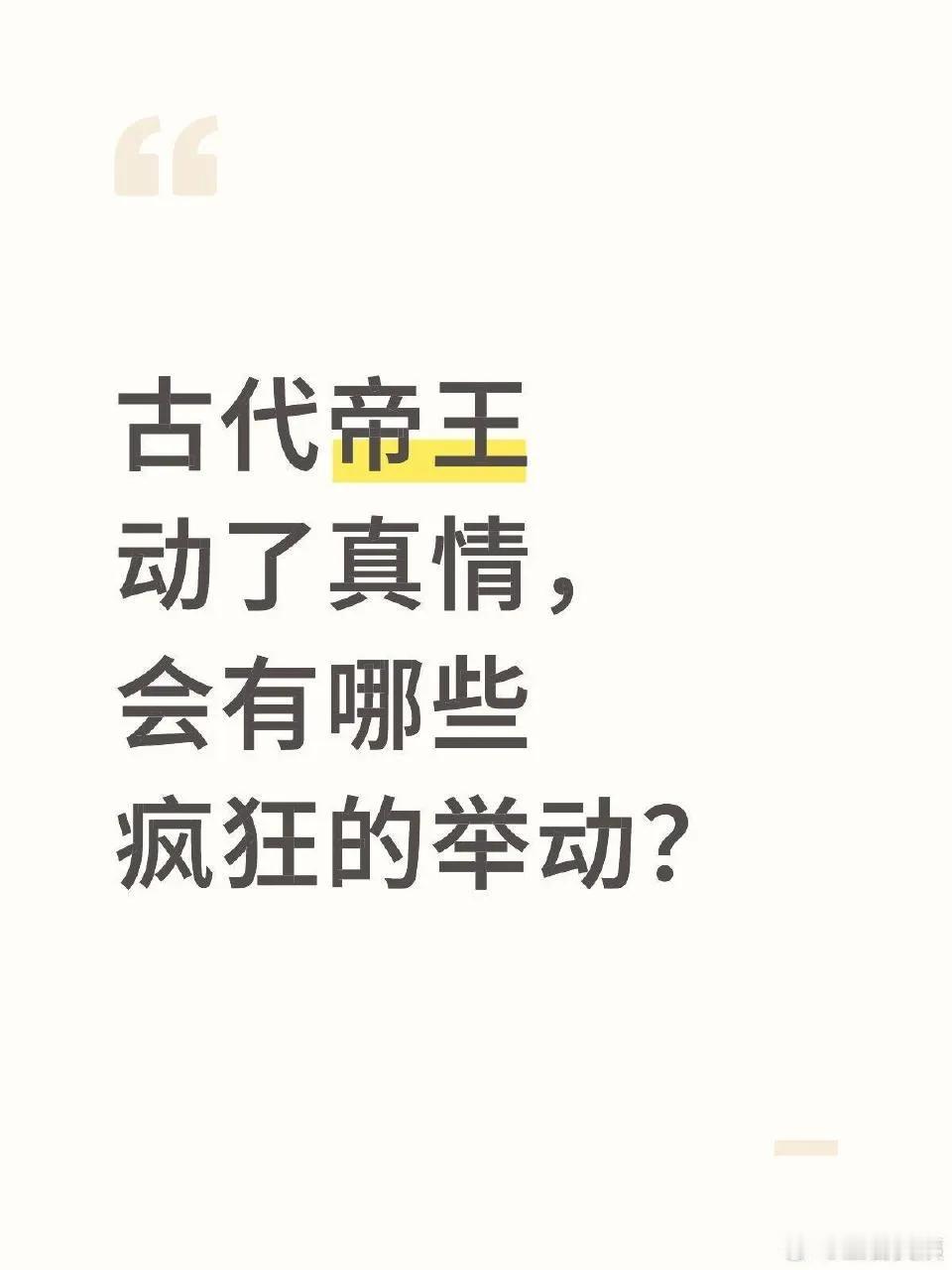

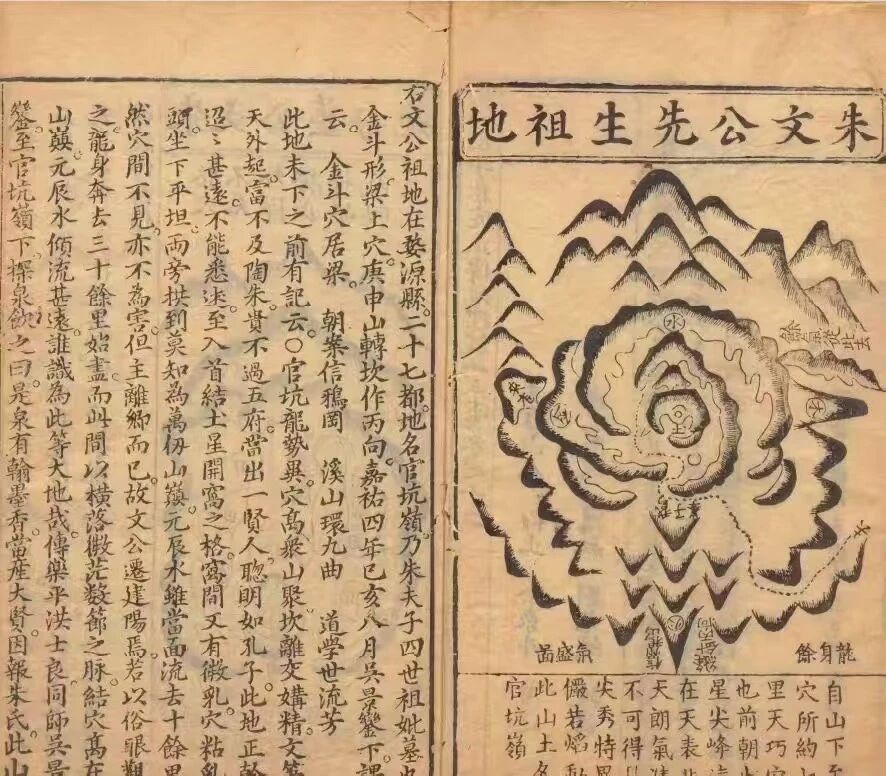

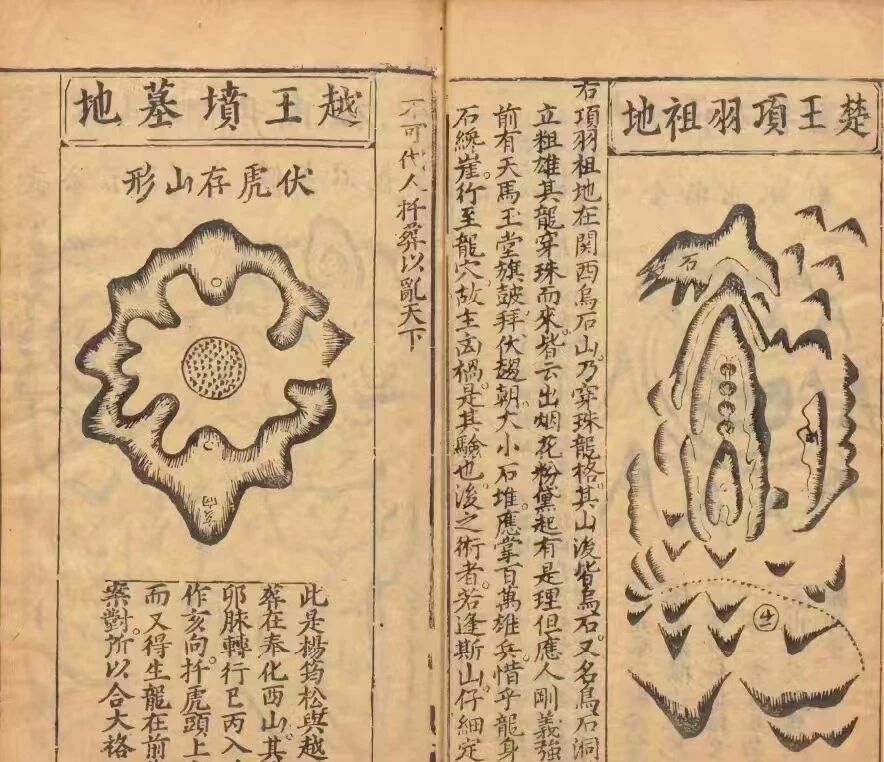

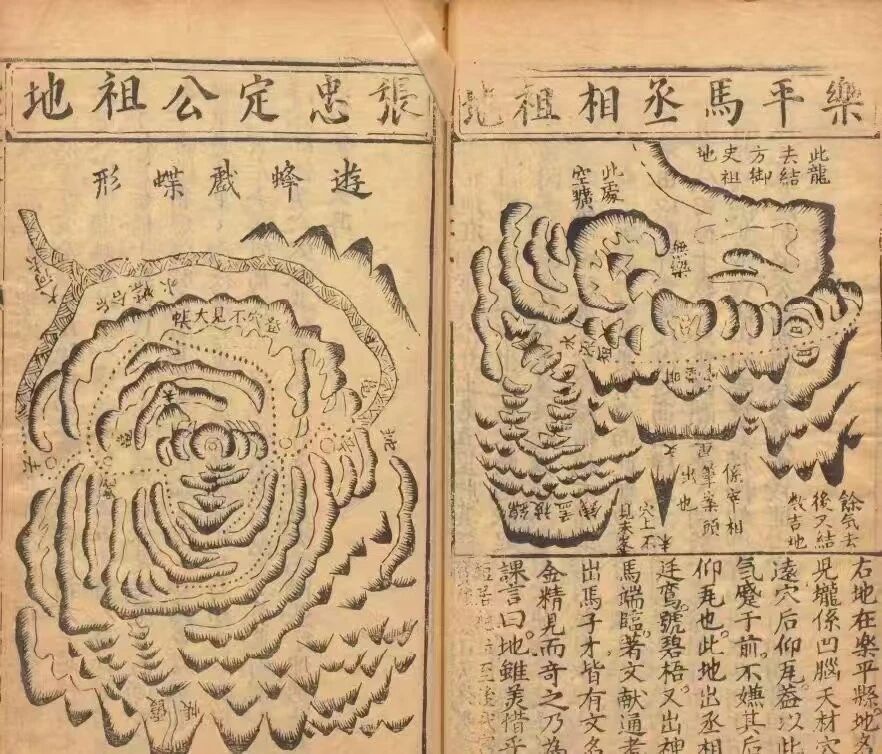

全书以 “图载形、文释理” 为架构,完美践行堪舆学 “形法为体、理法为用” 的核心准则。作为典籍根基的 “名墓舆图”,精准还原每处墓葬的地理格局:不仅标注山脉走向、水流方位等核心要素,更以图例区分 “护砂”“案山”“朝山” 的空间关系,如某页绘制的南宋史嵩之墓图,清晰呈现 “三面环山、溪流蜿蜒” 的 “金带环抱” 之势,与文字记载中 “五联村风水宝地” 的描述互为印证。这种 “图文对位” 的呈现方式,让抽象的 “龙穴砂水” 理论有了具象载体,呼应了杨公风水 “寻龙先看水,有山无水休寻地” 的古训。

152 页内容中,名墓的 “地理 - 历史 - 文化” 三维解析堪称点睛。在地理维度,书中详录墓葬的精准坐标与形法特征:如某汉代名墓条目明确 “位于南岭余脉,左有青龙砂护持,右有白虎砂环抱,明堂开阔见珠江支流”,与马王堆汉墓帛图中 “依山傍水” 的选址逻辑一脉相承;历史维度则追溯墓主生平与家族渊源,小到陪葬器物的象征意义,大到墓主人对时政的影响,如提及某宋代名墓时,关联墓主《边防札子》草稿所反映的治国理念,让墓葬成为解读历史的实物钥匙;文化维度更涵盖丧葬习俗与风水信仰,从 “覆面贴金” 的宋代礼制到 “棺木选材” 的等级讲究,从 “墓向与节气的对应” 到 “吉凶应验的民间传说”,全方位展现墓葬背后的文化密码。

堪舆实战经验的提炼,彰显典籍的实用价值。书中通过名墓案例反向印证风水理论:分析某兴旺家族古墓时,指出 “脉尽穴结处恰在太极晕中心,深浅合阴阳二气升降之理”,总结 “真穴必有藏风聚气之形” 的辨识要点;解读某衰败家族古墓时,则点出 “凹风直射穴场、水破长生位” 的致命缺陷,对应 “十不葬” 中的 “山有凹风不葬” 禁忌。这种 “案例复盘” 式的解析,让初学者能通过名墓实例理解 “乘气、聚气、纳气” 的核心技法,更为堪舆从业者提供了 “按图索穴” 的实战参考。

历史考证与风水研究的深度融合,更显典籍的独特价值。书中对名墓的记载常与史料相互补证:某条目提及的西汉古墓位置,与马王堆帛绘地图中标注的古县城遗址方位吻合,为考证汉代行政区划提供了新线索;对史嵩之墓 “金丝楠木棺” 的记载,既强调 “棺木等级彰显墓主身份” 的礼制文化,又关联 “墓址选在龙脉余气处” 的风水考量,展现出 “器物 - 墓葬 - 地理” 的联动解读逻辑。这种跨学科视角,让《天下名墓之图》超越了普通堪舆古籍的范畴,成为历史地理研究的珍贵文献。