颅内动脉瘤有着颅内“定时炸弹”的称呼,虽称为“瘤”,但不是肿瘤,而是大脑内部动脉血管受不稳定血流长期冲击血管壁薄弱区而形成的病理性膨胀,发生率为1.3%~7.6%。其破裂是造成蛛网膜下腔出血的首要原因,致死、致残率达30%~50%。因此,面对颅内动脉瘤,应采取积极治疗措施。

一、颅内动脉瘤如何“被发现”?

临床中,颅内动脉瘤的“发现”主要有两条途径:

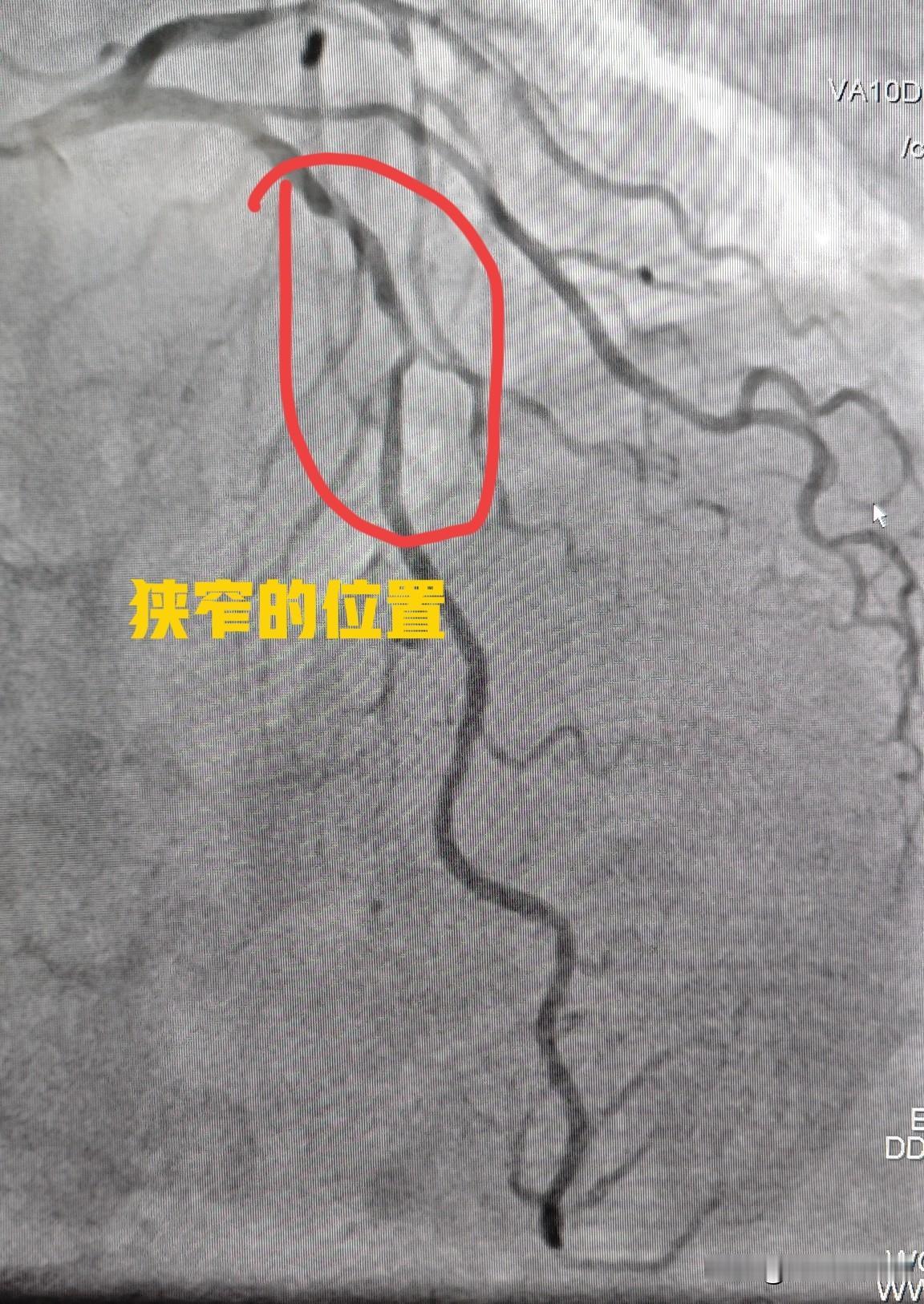

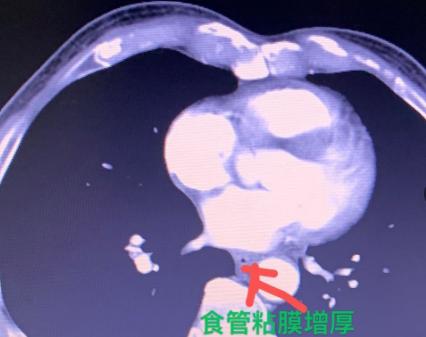

一个是大众在进行常规体检或筛查时,通过颈动脉彩超或CT血管造影(CTA)/磁共振血管成像(MRA)等方法发现了未破裂动脉瘤的存在;

一个是当动脉瘤增大到开始引发相应的临床症状时,如压迫到周围组织或神经引起局部的头痛、眼睑下垂、视力模糊就诊时而发现,甚至是破裂引起了脑出血急诊而知晓。

颅内动脉瘤在体内的发生发展是一个循序渐进的过程,我们把人的脑部血管比喻成一根水管,随着水管本身的老化或水压过大,在其薄弱处时时刻刻被水流冲击。当外观一切如常时,不会发现这根水管的问题,可一旦水压骤增,薄弱处被冲破,此时抢修难度大,后期修复亦是一种考验。由此可知,随着颅内动脉瘤自身的变化,所造成的风险愈发严重,必须积极干预,不可认为其“没有症状”就放任不管。

二、查出颅内动脉瘤, 做“保守派”还是“激进派”?

目前,颅内动脉瘤的治疗方法有保守治疗,即无需立即手术的情况;以及需要手术治疗的情况,即介入治疗和开颅夹闭术等。

对于在临床中,除去因动脉瘤破裂而就诊的患者,这相当一部分有动脉瘤但未发生破裂的患者对于其治疗方式的选择就可分为“保守派”与“激进派”。

保守派 一部分人群是恐惧手术带来的风险,担心术后亦会复发,且有着“不手术也可能一辈子不破裂”的心态。亦有研究指出,对于难以做出治疗决策的患者,可能影响的因素是多方面的,比如,本身的年龄,动脉瘤的数量,介入术或开颅夹闭术的费用,动脉瘤过大认为治疗后的康复不理想等。 激进派 这就是“一颗定时炸弹”,早拿掉早安心。

其实,不论是哪个派别,在颅内动脉瘤的治疗上,“保守”还是“激进”的自由选择情况下,得满足病情本身所允许的情况。

1.无需立即手术的情况 小型且稳定的动脉瘤:直径小于5mm、形态规则且位于低风险区域的动脉瘤,通常建议定期进行影像学随访(如每6~12个月复查CTA或MRA)。 无症状且低风险:未破裂且无神经压迫症状的微小动脉瘤(如直径<10mm),需结合个体情况来评估是否需要立马行手术治疗,如暂可不行手术,可通过控制血压(维持收缩压在120~140mmHg)、改善生活方式(低盐饮食、戒烟限酒)等保守治疗管理。

2. 需手术干预的情况 具备如下高风险特征,应积极采取手术干预措施: · 直径≥5mm且形态不规则(如分叶状、子囊状)的动脉瘤; · 位于后循环(如基底动脉)或既往有破裂史的动脉瘤; · 已经伴随有神经症状(如视力下降、眼睑下垂)出现的动脉瘤。

如有以上这些情况,应在医生指导下选择适合自己的方式积极治疗,防止动脉瘤破裂引发严重后果。

对于采取保守治疗和手术治疗的动脉瘤患者还有一些健康提醒。

保守治疗期间,要严格监测血压,避免一些可以引发动脉瘤破裂的诱发因素,如剧烈运动或情绪激动,戒烟限酒;如有动脉硬化等心血管疾病,要积极治疗。如出现动脉瘤压迫的症状,要及时到医院检查。

对于手术治疗的动脉瘤患者,术后并不代表万事大吉,要改善自己的不良生活方式,排查自身的动脉瘤高危因素并尽可能改善,以及长期进行抗血小板治疗和定期复查,至关重要。