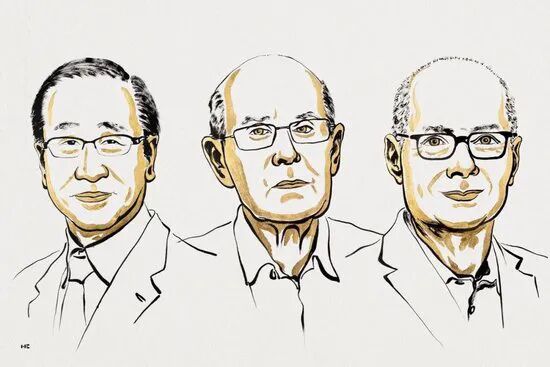

这两天诺贝尔奖陆续揭晓,物理、化学、生理学、和平奖接连公布。对不少人来说,这早已是个与自己无关的年度新闻。但今年的讨论却异常热烈——因为川普落选诺贝尔和平奖,又因为日本人,一口气拿下两个科学奖。

中国科学家,再一次与诺奖无缘。

《联合早报》有篇文章,标题挺有意思——《中国人放下诺贝尔奖了吗?》。文中提到,日本两位教授分别获得诺贝尔生理学奖和化学奖。这事本身没啥,但在中文互联网掀起的讨论,却足以说明一个事实:我们对“日本获奖”的情绪,远比对“没获奖”更复杂。

毕竟,谁得都行,日本不能得。

统计显示,本世纪以来,日本已经出了22位诺贝尔自然科学奖得主。相比之下,中国本土唯一获诺奖的科学家仍是屠呦呦,那是2015年的事。

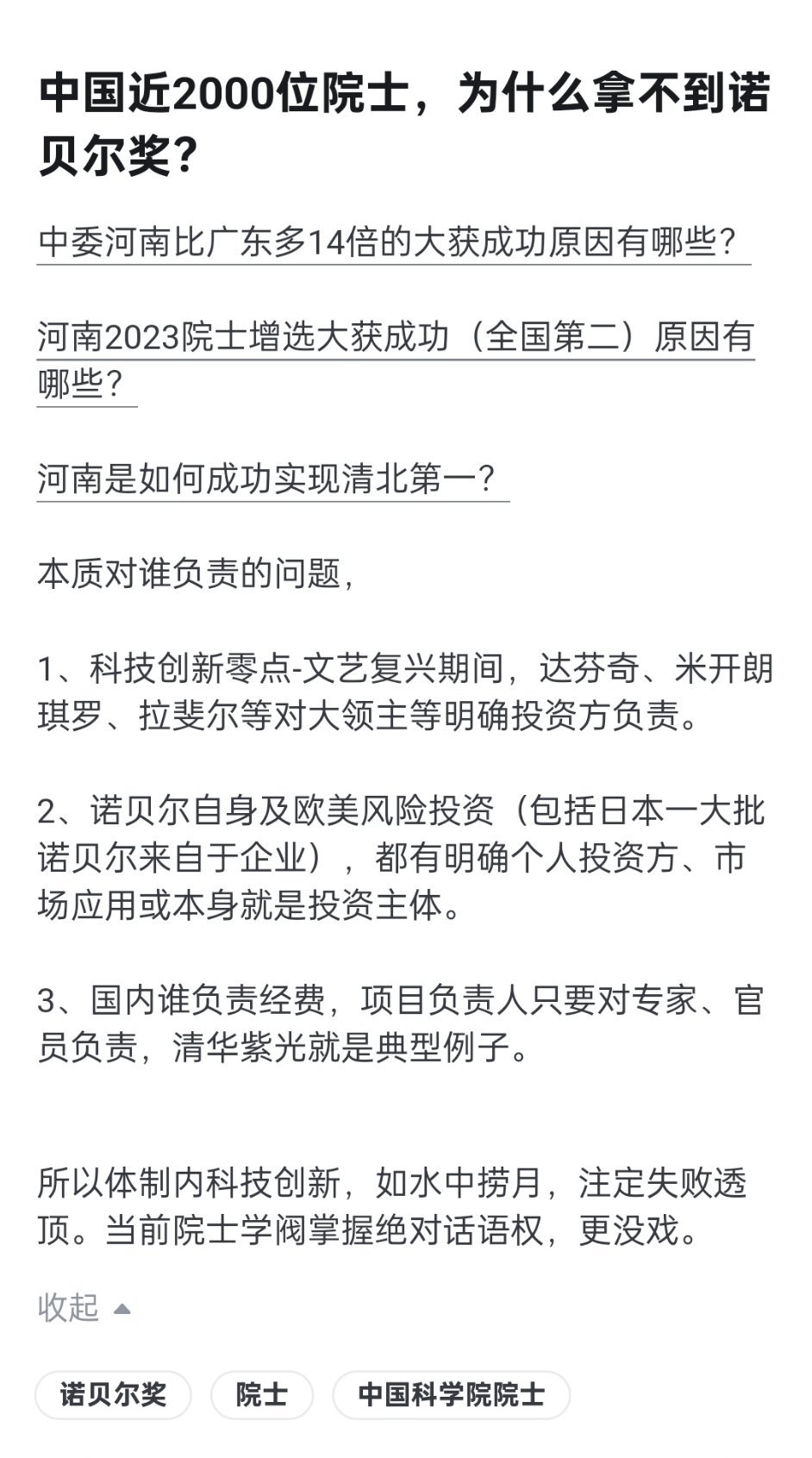

讽刺的是,当年屠呦呦获奖,国内一度引发“她是不是职称太低”的争议。人们震惊于一个非院士、非权威,却能拿下诺贝尔奖。这件事,也让无数科研圈的潜规则——论资排辈、行政化——被迫照了个镜子。

二、“日本狂言”与“中国预言”日本政府早在2001年提出“50年拿30个诺贝尔奖”的计划,当时中国媒体普遍嘲笑为“狂妄之言”。如今20多年过去,人家已经拿下22个。

而2013年,中国中科院院士黄维曾在开学典礼上豪言:“十年后,中国人拿诺贝尔奖将成为家常便饭。”

照这个推算,今年已经是“中国常态化获奖”的第二年。

结果大家都知道了。

当年被嘲笑“狂妄”的日本,如今已兑现目标的一半;当年被奉为“预言”的豪言,却成了网络段子。现实,往往比讽刺还要残酷。

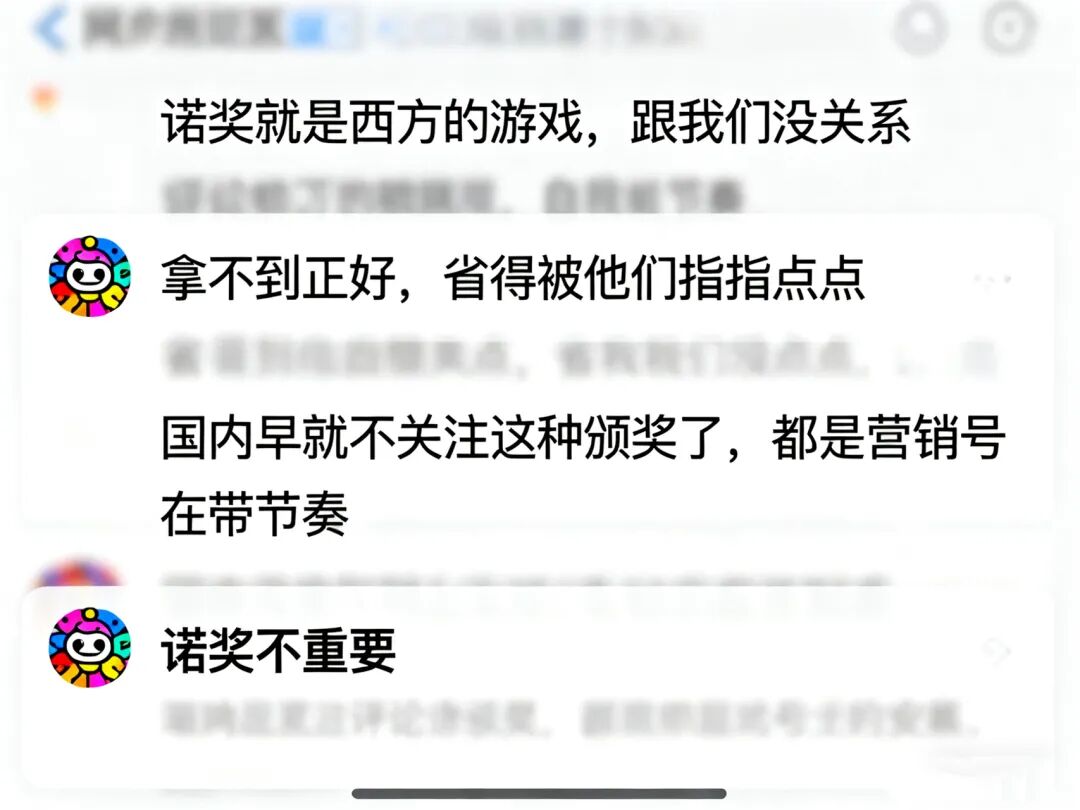

每年一到诺奖季,国内评论区都会上演同一幕剧情:

一边嘲笑诺奖带着“西方偏见”,说那是资本主义意识形态工具;另一边又在分析“我们什么时候能拿诺奖”。

通信专家项立刚说:“诺贝尔奖是欧洲人科学发展中的产物,颁给欧美人很正常。人家的奖,人家自己玩。”

而另一派更干脆——“中国已是世界第一工业国,哪还需要别人给奖?”

这话听起来气势十足,但逻辑却千疮百孔。因为如果真的“不在意”,又何必每年都如此激动?

四、当“实力”变成安慰剂在网络上,关于诺奖的讨论常常滑向两个极端:

一种是盲目自卑——“中国科研不行”;

另一种则是自我麻醉——“我们不需要诺贝尔奖”。

某位正能量博主的论调堪称代表:“诺贝尔奖和你月薪三千有什么关系?日本人拿了那么多奖,人均GDP还掉出前十,还闹米荒。中国人吃得起肉、用得起手机,这才是真实力!”

这种论调看似接地气,其实荒诞可笑。科学的价值,从来不是看能否让你“吃得起西瓜”,而在于推动人类认知的边界。

但在一种“胜利叙事”主导的舆论氛围中,科学不再是求真,而成了证明自信的工具。

不可否认,中国在人工智能、航天、光伏、新能源等领域,的确已在全球占据一席之地。但这份“领先”更多集中在工程和应用层面,而非基础科学。

我们擅长模仿、擅长复制、擅长把别人的发明做得更便宜、更高效,却不擅长开辟全新的领域。

就像雷军总结的“后发优势”——别人先做,我们再抄,少走弯路。

但诺贝尔奖偏偏奖励的,就是那个“走弯路”的人。

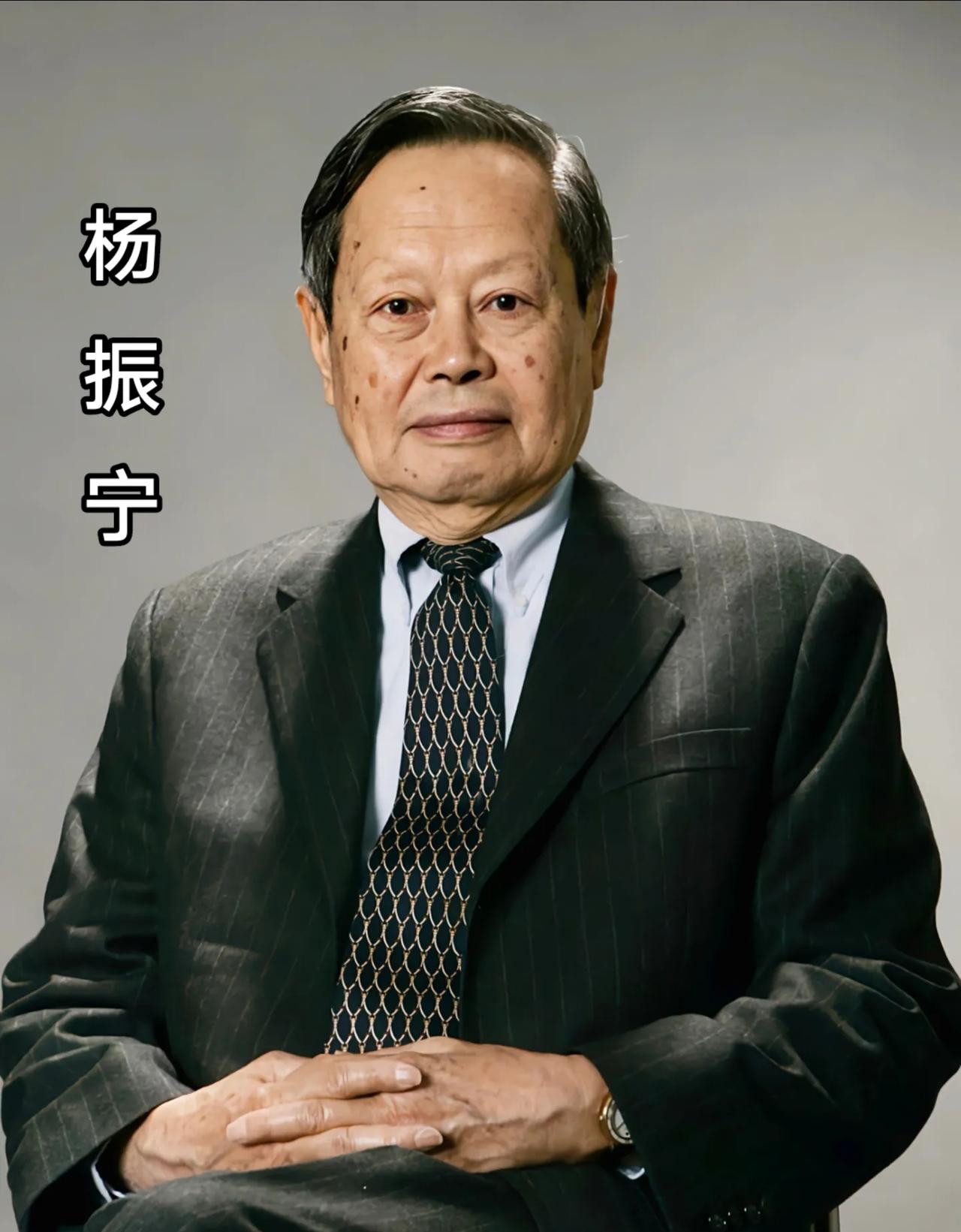

六、从屠呦呦到董某:科研与体制的镜像屠呦呦获奖那年,是靠在实验室里几十年不问世事的“孤勇者”;

而十年后的今天,我们看到的却是科研造假、论文注水、“艺术生当手术指南主编”的笑话。

中国每年发表九十万篇论文,数量世界第一;但质量,却连业内人士都心知肚明。

在一个体制化、行政化的科研环境里,真正做实验的人,往往抬不起头;

善于汇报、擅长站队的人,却一路高升。

于是,我们离科学精神越来越远,离诺贝尔奖也越来越远。

中国舆论对诺奖的态度,本身就是一种心理投射:

既想被认可,又不愿承认差距;

既说“不稀罕”,又每年都焦虑。

有人说,中国早已强大,不必在意诺奖;

屠呦呦拿奖时,又被奉为“民族之光”。

这不是自信,而是一种摇摆的焦虑。

八、结语:真正的自信,是不需要比较诺贝尔奖从来不是衡量国家实力的唯一标尺,但它至少代表了尊重科学、尊重个体创造力的精神。

我们可以不追求诺贝尔奖,但不能连“承认别人优秀”的勇气都没有。

当我们每次看到别人得奖都要找“阴谋论”安慰自己,那说明,我们离真正的自信,还很远。

真正的强大,不在于能不能拿奖,而在于——

当别人获奖时,我们能否平静地说一句:他,的确值得。

评论列表