标签: 诺贝尔奖

日本,拿了快30个诺奖,登不了月球火星。这事儿挺有意思,一边是实验室里的论文

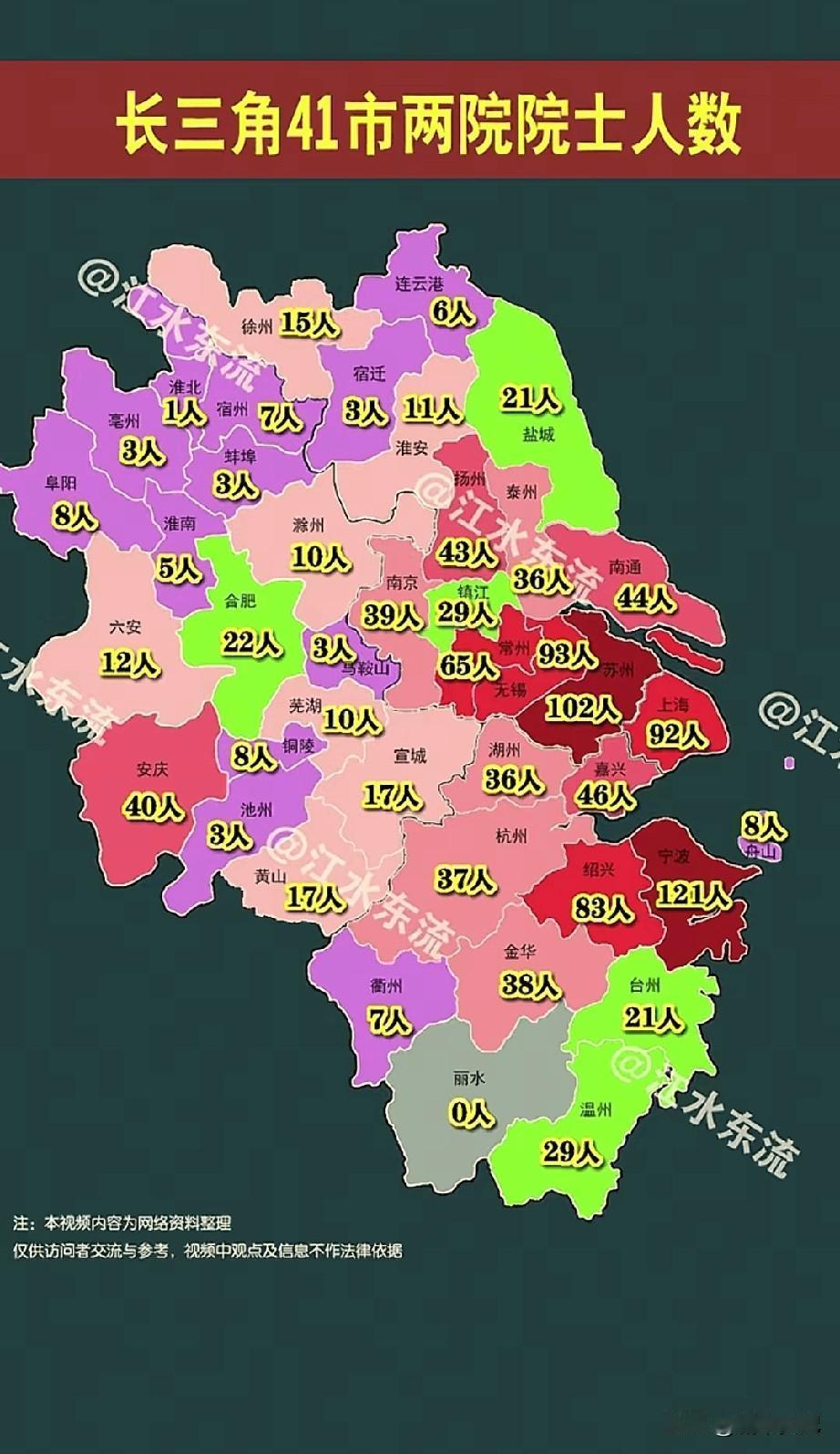

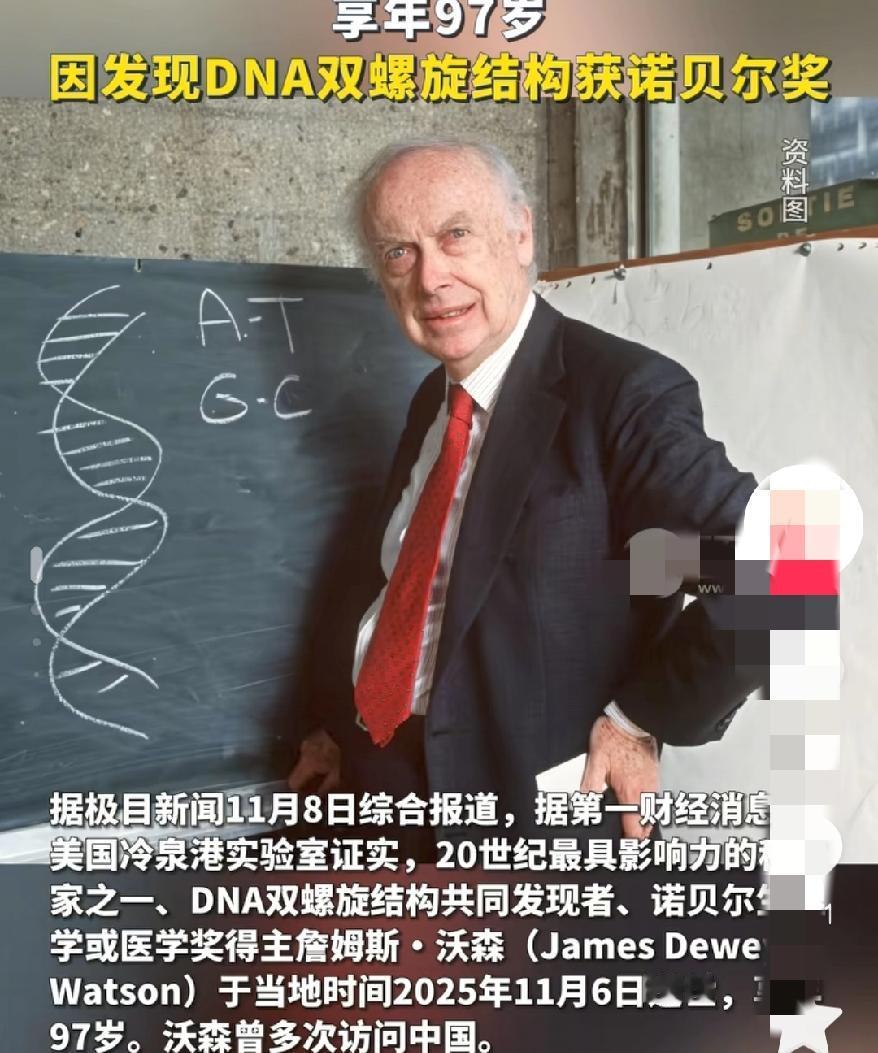

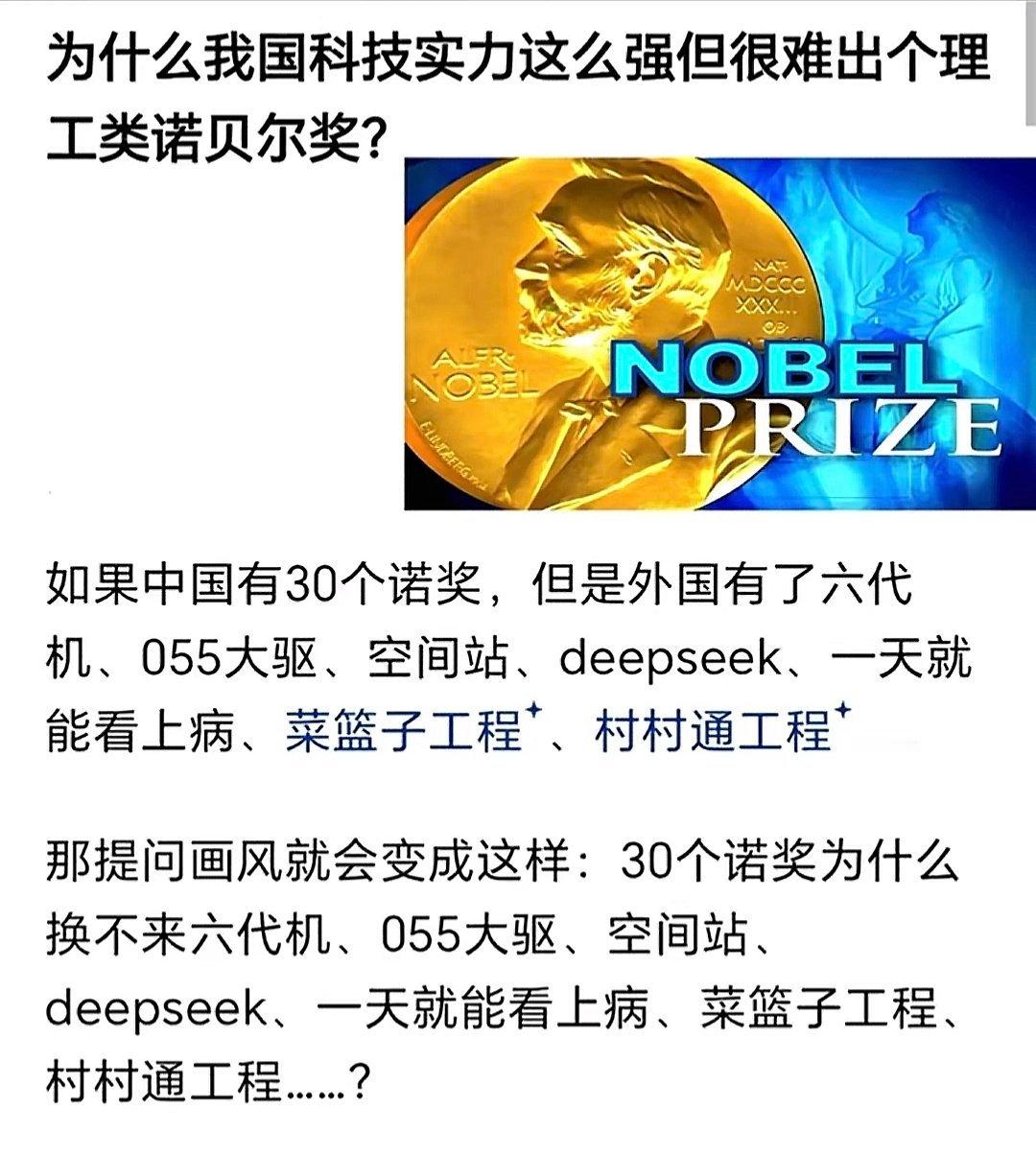

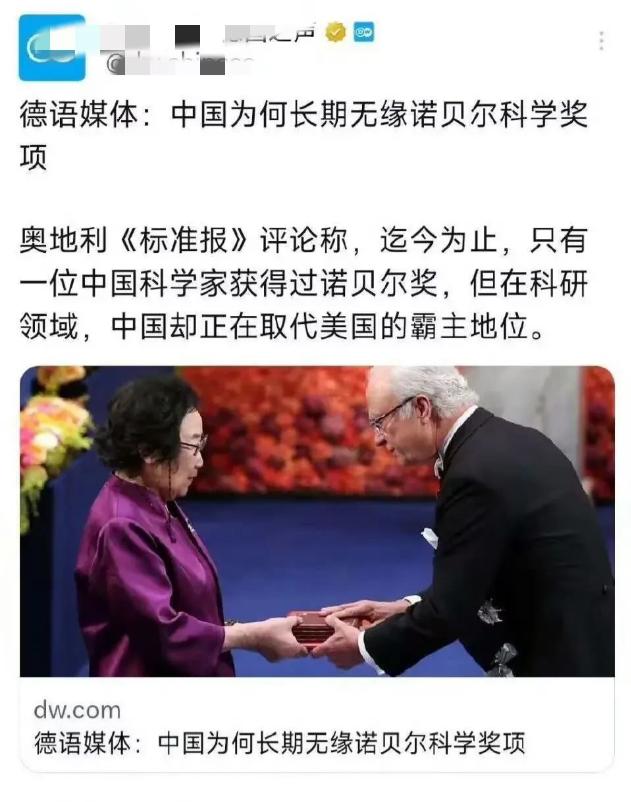

日本,拿了快30个诺奖,登不了月球火星。这事儿挺有意思,一边是实验室里的论文高产,一边是星辰大海的步履蹒跚,到底哪种科技实力更该被看重?这背后藏着的其实是不同国家的发展逻辑。有人说诺奖数量代表科研深度,可看看中国这些年的航天成就,天问一号一次实现绕落巡,嫦娥五号带回月壤,这些难道不算硬核科技?本来想单纯比较论文数量,后来发现科研评价哪有这么简单。每个国家的家底不一样,优先要解决的问题自然不同。日本战后经济腾飞时,确实在基础研究上投入不少,诺贝尔奖拿得多也正常。但航天工程这种烧钱又考验系统能力的事儿,不是单靠实验室就能搞定的。中国搞航天,最初是为了打破技术封锁,就像当年搞两弹一星,先得把国家安全这块基石打牢。没有这个前提,谈何长远发展?中国的科研经费分配,这些年一直被讨论。基础研究占比从以前的4.8%慢慢涨到6.3%,虽然比发达国家低,但增速不慢。这就像装修房子,总得先把承重墙砌好,再考虑挂什么画。天宫空间站涉及四万多家单位协作,北斗导航攻克三百多项技术,这些系统工程带来的产业升级,其实比一篇论文影响更直接。诺奖这东西,说起来也有时代局限。当年特斯拉搞出交流电系统没获奖,图灵奠基计算机科学也没得奖,现在AI、5G这些前沿领域,诺奖也还没跟上。中国现在既要补基础研究的课,又不能丢了应用转化的优势,这种平衡确实不好找。2022年基础研究投入快两千亿,墨子号、天眼FAST这些大科学装置也开始出成果,或许再过十年,我们就能看到不一样的局面。如此看来,评价科技实力不能只有一把尺子。日本的诺奖值得尊重,中国的航天成就同样亮眼。前者是书房里的深耕,后者是旷野上的开拓。现在中国开始重视基础研究,十四五规划要把基础研究占比提到8%,合肥科学岛、上海光源这些大科学装置集群正在成型,这步棋走得还算稳健。科技发展就像爬山,有人喜欢研究岩石成分,有人擅长修路搭桥,最终目的都是登顶。中国以前得先修路保证安全,现在路修得差不多了,自然要回头研究岩石。诺奖数量和航天突破,不过是不同阶段的里程碑。等到基础研究的果实慢慢成熟,说不定未来我们既能摘诺奖,又能在火星建基地,到时候再回头看这场争论,可能会觉得挺没必要的。

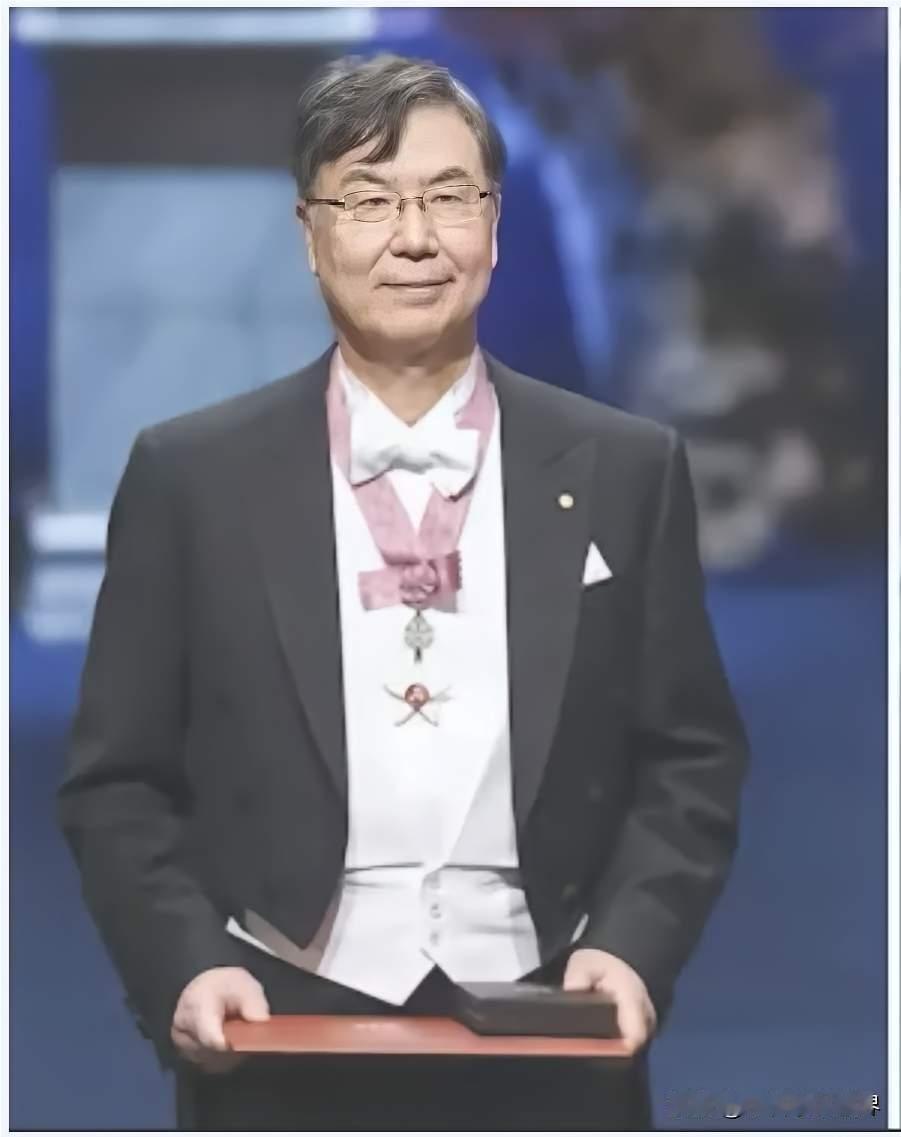

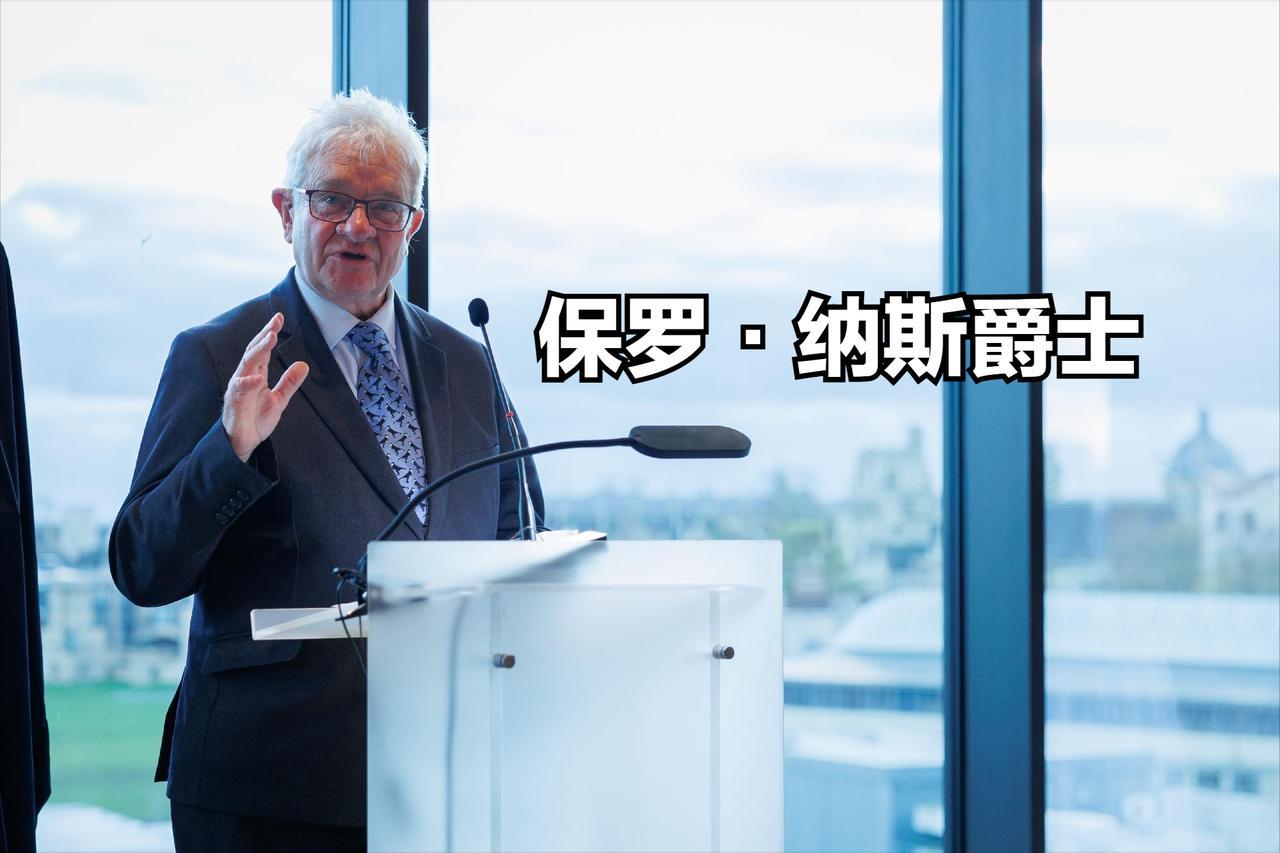

AlphaFold的下一步是什么?对话诺奖得主John Jumper

2024 年,Jumper 与 Hassabis 因这一突破共同获得诺贝尔化学奖。五年前的这个星期,AlphaFold2 的横空出世让科学界震惊不已。如今热潮已退,...华盛顿大学的 David Baker(去年诺奖得主)利用 AlphaFold 的能力加速合成蛋白设计。...

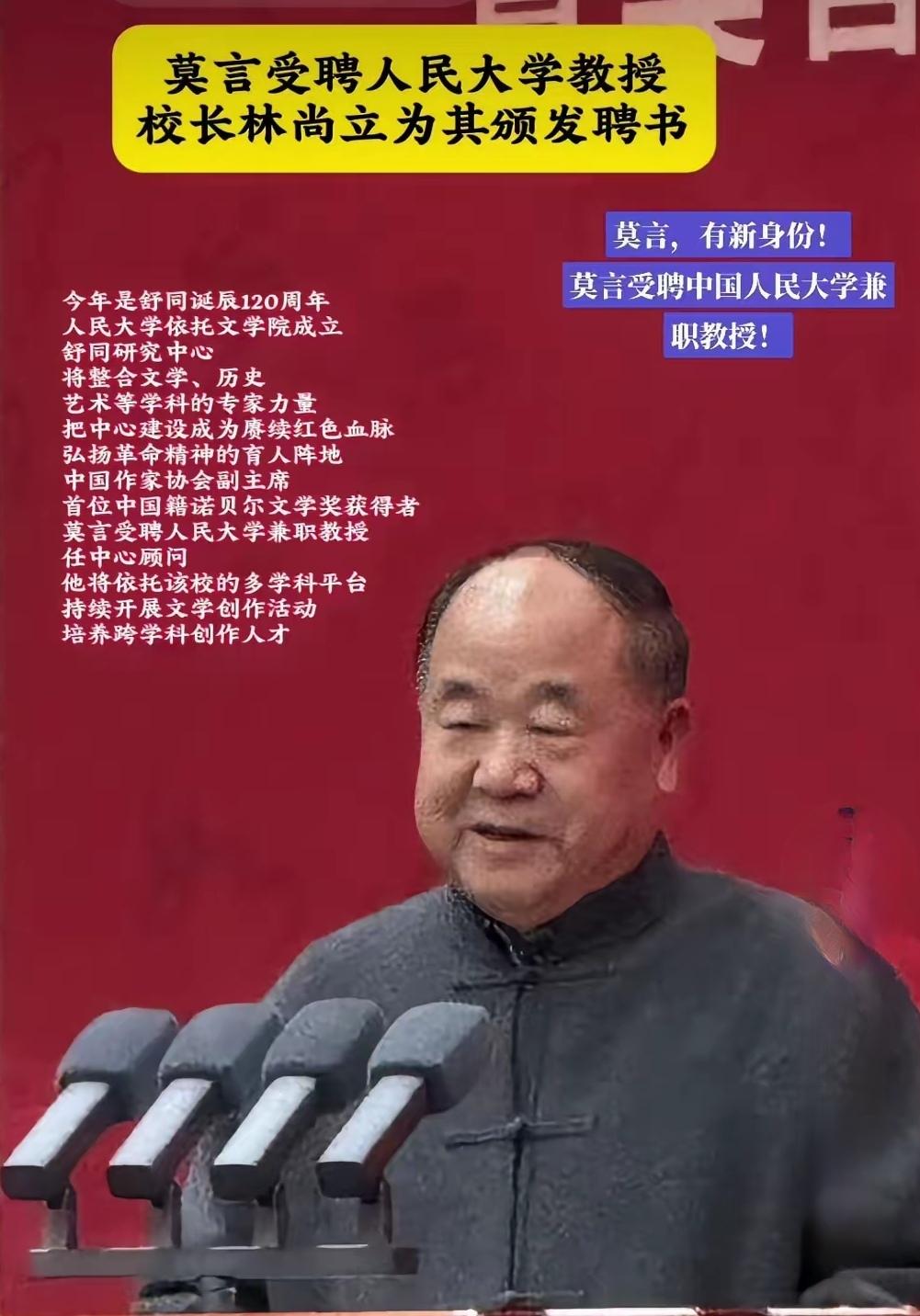

诺奖作家笔墨藏刃,一句话撕开人性与极权的真相

这本汇集九篇散文的诺奖经典,用冷峻如冰、诗意如刀的文字,劈开了现实的伪装,直抵人性的深处,读完后劲大到几天缓不过来!...早知道她是诺贝尔文学奖得主,本以为会是“高不可攀”的晦涩,没想到翻开后,却是一场“字字扎心”的...