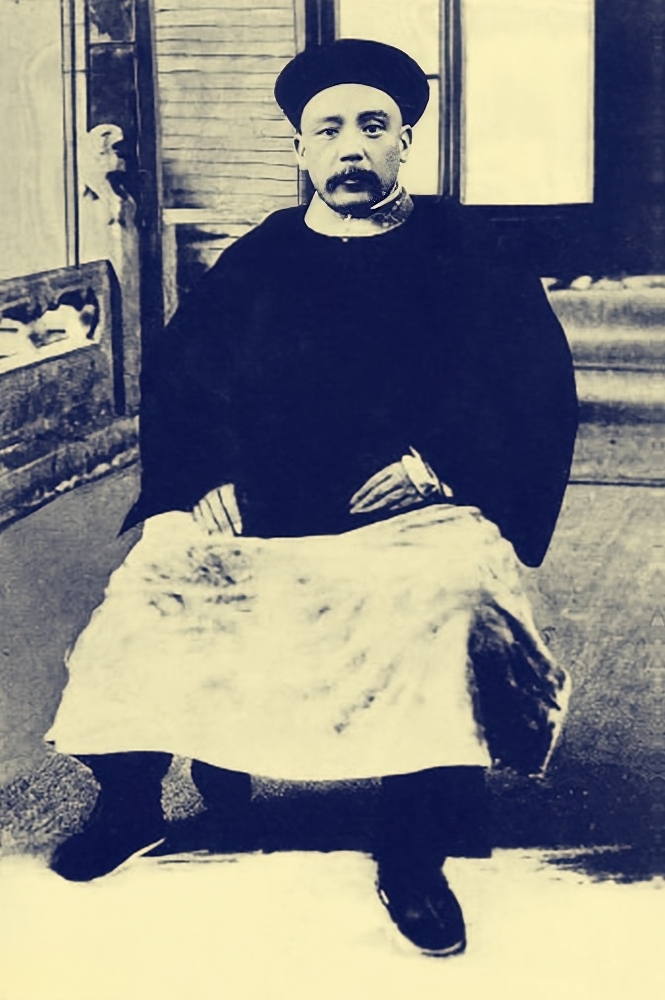

1908 年,光绪帝和慈禧太后相继离世,给风雨飘摇的清朝来了个 “双重打击”。国不可一日无主,年仅 25 岁的载沣临危受命,成为摄政王,抱着年仅 3 岁的溥仪坐上了清朝权力的最高宝座。可谁能想到,这位手握大权的摄政王,只执政了三年,就眼睁睁看着清朝走向灭亡。后来溥仪回忆起这段历史,直言不讳地说:“载沣的失败,就在于没除掉袁世凯。” 这话听着直接,可载沣当年为啥没动手?难道真的是一念之差,就断送了大清的江山?

先说说载沣接手的是个啥烂摊子。那会儿的清朝,早就不是 “康乾盛世” 的模样了:对外,西方列强虎视眈眈,不平等条约签了一摞又一摞,东北被日俄盯着,沿海口岸被列强瓜分;对内,政治腐败到根儿上,官员们只顾着中饱私囊,老百姓日子过得苦不堪言,农民起义此起彼伏,义和团运动刚被镇压没几年,革命党又在各地闹得风生水起。更要命的是,朝廷里分成两派,保守派抱着 “祖宗之法不可变” 的念头死扛,改革派喊着要搞 “预备立宪”,两派吵来吵去,啥正经事也办不成。载沣就是在这么个内忧外患的节骨眼上上台的,说是摄政王,其实更像个 “背锅侠”。

再说说那个让溥仪记恨一辈子的袁世凯。袁世凯可不是一般人,他早年在朝鲜发迹,后来又搞洋务、练新军,一手打造了北洋军,手握重兵,在朝廷里人脉广、势力大。光绪帝在位时,袁世凯就因为戊戌变法时 “卖主求荣”,跟载沣结下了梁子 —— 载沣的哥哥光绪帝,一直觉得是袁世凯出卖了自己,才被慈禧囚禁多年,最后郁郁而终。所以载沣刚上台,就有人劝他:“袁世凯手握兵权,野心勃勃,不除之必为后患!” 载沣也确实动了杀心,可为啥最后没动手呢?

说起来,载沣还是太年轻、太软弱了。他虽然是摄政王,可没多少政治经验,也没真正掌握实权。当时朝廷里好多大臣都受过袁世凯的恩惠,或者怕袁世凯的北洋军,纷纷出来求情:“袁世凯要是死了,北洋军没人管,万一哗变了咋办?”“现在国家动荡,正是用人之际,杀了袁世凯,谁来稳定局势?” 载沣被这么一劝,就犹豫了 —— 他怕自己杀了袁世凯,会引发更大的混乱,到时候自己控制不住局面。最后,他没敢杀袁世凯,只是以 “足疾” 为由,把袁世凯赶回了河南老家。可他万万没想到,这一放,就等于放虎归山。

袁世凯回到河南后,表面上天天钓鱼、养花,一副不问政事的样子,暗地里却没闲着。他通过心腹,一直跟北洋军保持着联系,朝廷里的一举一动,他都了如指掌。而载沣执政的这三年,更是把一手烂牌打得更烂。他搞的 “预备立宪”,本来是想缓和矛盾,结果弄了个 “皇族内阁”,13 个内阁成员里,9 个是满洲贵族,2 个是汉族官员,1 个是蒙古贵族,这哪儿是立宪,分明是想把权力牢牢抓在皇族手里。这下可好,不仅革命党更不满了,连原本支持朝廷的立宪派也寒了心,纷纷倒向革命党。

1911 年,武昌起义一声枪响,辛亥革命爆发了。起义军势如破竹,很快就占领了武汉三镇,全国各地纷纷响应,宣布独立。载沣急得团团转,想调动北洋军去镇压,可北洋军是袁世凯一手训练出来的,将领们都听袁世凯的,没人听载沣的指挥。没办法,载沣只能放下身段,派人去河南请袁世凯出山。袁世凯这下可来了精神,趁机提条件:要当内阁总理大臣,要掌握全国的军政大权。载沣走投无路,只能答应。

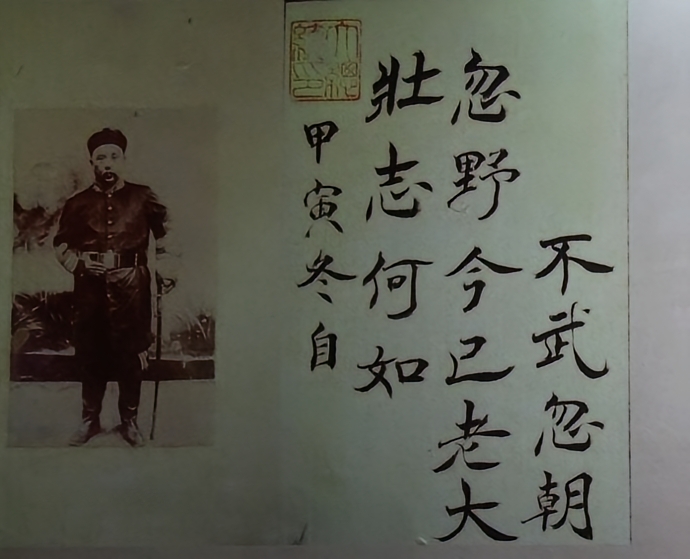

袁世凯出山后,表面上帮着清朝镇压革命党,暗地里却跟革命党谈判。他告诉革命党,只要让他当大总统,他就逼清帝退位。1912 年 2 月 12 日,在袁世凯的威逼利诱下,隆裕太后带着溥仪,颁布了退位诏书,清朝正式灭亡。载沣这个摄政王,也只能灰溜溜地退出政治舞台,回到王府里过起了隐居生活。

后来溥仪在回忆录里说,载沣当年要是果断点,杀了袁世凯,清朝或许还能多撑几年。可真的是这样吗?其实不然。就算载沣杀了袁世凯,清朝的灭亡也只是时间问题。毕竟,当时的清朝已经病入膏肓,体制腐朽,民心尽失,就算没有袁世凯,也会有别人站出来推翻它。载沣没杀袁世凯,只是加速了清朝的灭亡,而不是根本原因。

载沣的失败,说到底还是因为他缺乏政治眼光和决断力。他既想改革,又不敢得罪保守派;既想除掉袁世凯,又怕引发混乱;既想保住清朝的江山,又不知道该怎么争取民心。他就像一个站在悬崖边上的人,明明知道前面是万丈深渊,却不知道该往哪儿走,只能眼睁睁看着自己掉下去。

而袁世凯呢,虽然最后当了大总统,还想复辟帝制,结果落得个众叛亲离、身败名裂的下场,1916 年就病死了。他和载沣,一个是野心勃勃的权臣,一个是软弱无能的摄政王,最后都成了历史的失败者。