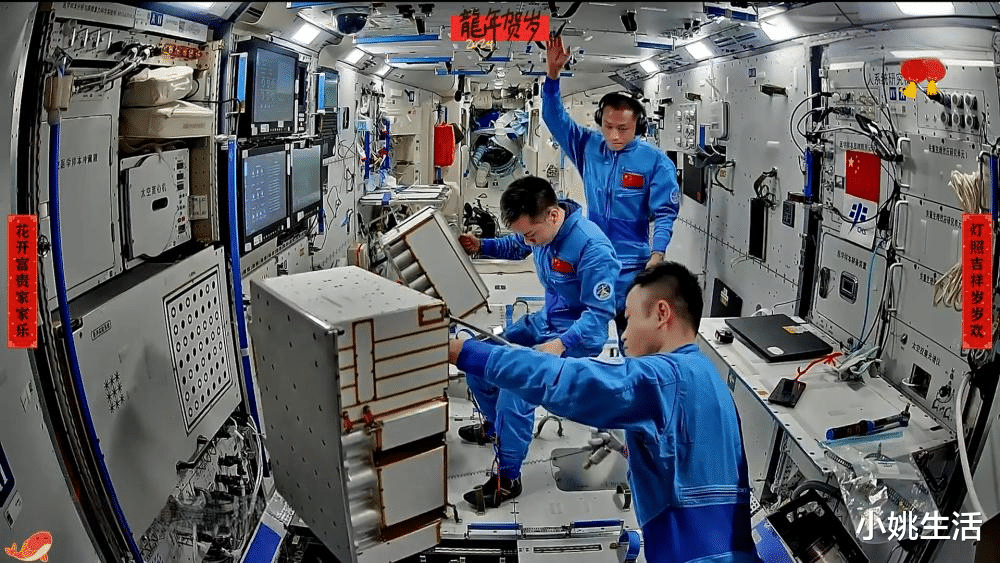

中国“开门办站”第一步:帮巴基斯坦选航天员,把天宫变成“地球村”

2025年2月28日,中巴两国在伊斯兰堡总理府签署《关于选拔、训练巴基斯坦航天员并参与中国空间站飞行任务的合作协议》。这是中方首次为外国选拔航天员,意味着“中国天宫”即将迎来首位外籍访客,也标志着中国载人航天从“自主研制”走向“国际共享”的新阶段。

技术互信:巴方拥有长期通信卫星与遥感项目经验,对中国载人体系信赖度高。

开放信号:中国空间站设计之初就预留国际接口,主动邀请发展中国家参与,把“和平利用、平等互利”写进合作条款

。

优势互补:巴方可提供高海拔地理位置与热带气候数据,用于空间生命科学对比实验;中方则输出成熟选拔体系与训练资源,形成“1+1>2”的科研合力。

选拔流程与中国航天员同版同轨:初选(地面体检+心理量表)→复选(环境耐力+超重耐受)→定选(失重飞机+离心机+逃逸塔),全程约一年。最终将从巴基斯坦空军、科研机构和医学院系中遴选两名候选人,进入北京航天城接受4-5年系统训练,再以“载荷专家”身份登上天宫。

训练清单——把“巴铁”练成“天铁”中文沉浸:空间站操作界面、实验手册、地空通话全部使用中文,语言关是硬指标。

太空实验:利用巴方带来的高海拔医学数据,开展心血管适应性、辐射剂量对比等联合实验,在轨操作时间不少于100小时。

文化互融:中巴菜谱进太空菜单,粽子与咖喱角同舱飘香,让世界闻到多元味道。

时间表——“登机口”已开启2025年内:完成初选与复选,确定两名巴方航天员候选人。

2026-2030年:在华接受航天员基本训练、舱外行走、机械臂操作与空间站模拟器合练。

2030年前后:搭乘神舟系列飞船进入中国空间站,执行为期7-14天的短期任务,与中国航天员共同进行在轨科学实验与出舱活动。

外交层面:为发展中国家提供高边疆合作样本,兑现“人类命运共同体”太空版本。

技术层面:验证空间站国际接口、双语操作界面和多国乘组协同流程,为后续欧洲、中东、东盟航天员“排队上天”积累经验。

科学层面:获取热带、高海拔人群空间生理数据,丰富人类对“不同基因+不同环境”在轨适应性的认知。