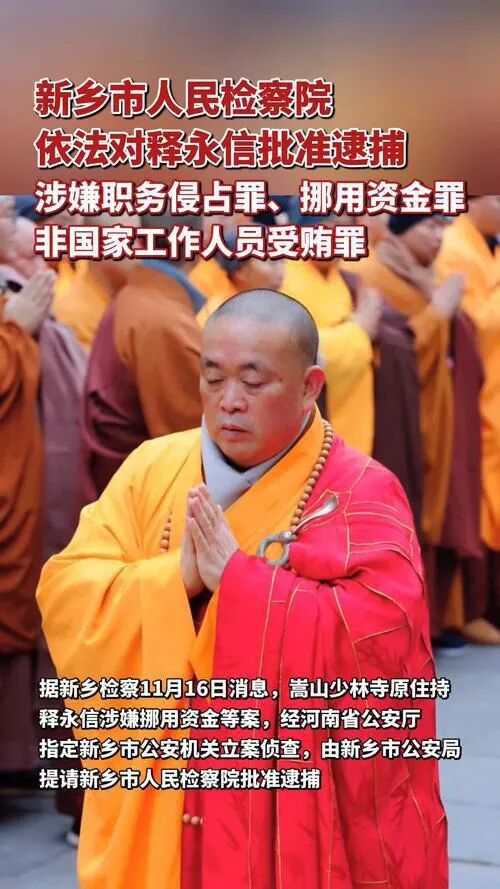

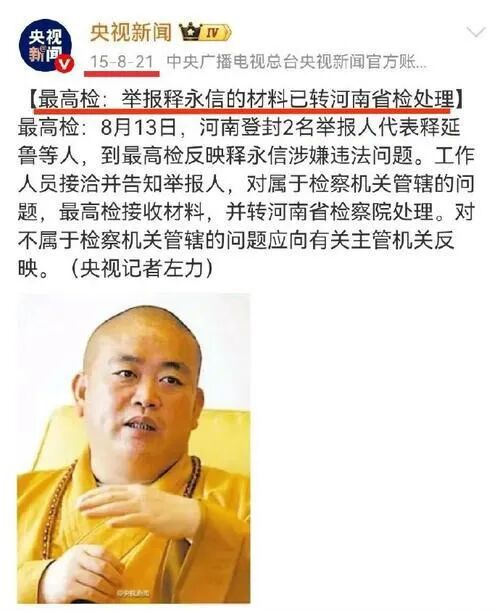

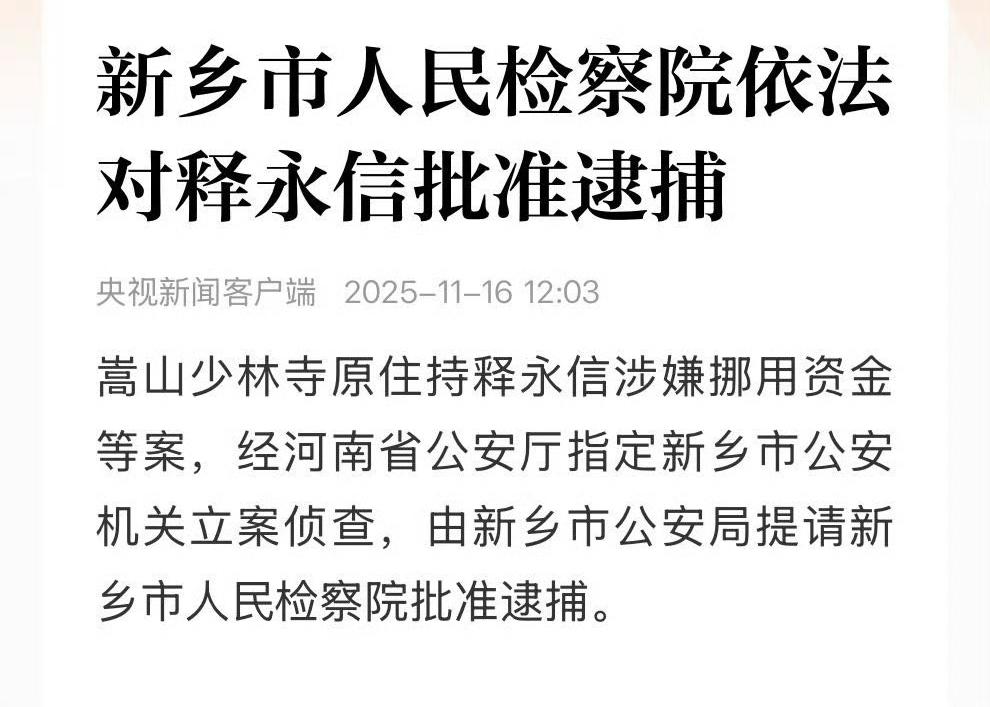

“释永信被批捕”的消息一出来,朋友圈里一半人说“早该如此”,另一半人却沉默着叹气——叹气的不是替他惋惜,是疼自己那份被糟践的虔诚。有人说“连少林寺方丈都如此,还有谁能信得过?”这个顶着“少林寺住持”光环的僧人,最终因职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿三项罪名被依法逮捕,可比起账本上的脏钱,他最该被钉在耻辱柱上的,是把无数人心中的佛堂搅成了敛财的名利场。

这让人想起潭柘寺那70个功德箱的笑话——53个都归景区所有,信众投的香火钱最后全进了商业公司的账户。

我认识位阿姨,老伴走后每年都要给少林寺捐一笔钱,说是“替老伴修福报”。今年夏天听说释永信被调查的消息,她特意坐火车去了趟登封,不是去祈福,是去寺门口站了半天。回来后她把家里的少林日历收了起来,叹着气说:“不是不信佛了,是不敢随便信穿僧袍的人了。”这种“不敢信”,比任何罪名都更伤人——佛法本是渡人的舟,可掌舵的人自己先沉了,还把一船人的信任都拖进了水里。

有人说“他只是个例,不能代表整个佛教”,这话没错,可坏就坏在“例”的分量太重。少林寺是什么地方?是“天下武功出少林”的文化符号,是无数人对佛教的初印象。释永信拿着这个金字招牌胡作非为,就像庙里的佛像被人泼了脏水,哪怕佛像本身是干净的,看的人心里也会蒙上阴影。就像潭柘寺的功德箱骗局曝光后,很多人去寺院再也不愿投钱,不是吝啬,是怕自己的善意又被装进了商人的腰包。

更让人愤怒的是他的“双面人生”。在信众面前谈“慈悲为怀”,转身就把寺院资产挪作私用;在镜头前说“清静修行”,私下却违反戒律搞不正当关系。这种虚伪比贪腐更戳人——你捐钱求的是“因果报应”,他却用你的钱过着酒肉生活;你守着“诸恶莫作”的信条,他却把“违法乱纪”当家常便饭。当虔诚遇上算计,当信仰撞上贪婪,碎掉的何止是对一个僧人的信任,更是对“善有善报”的基本信念。

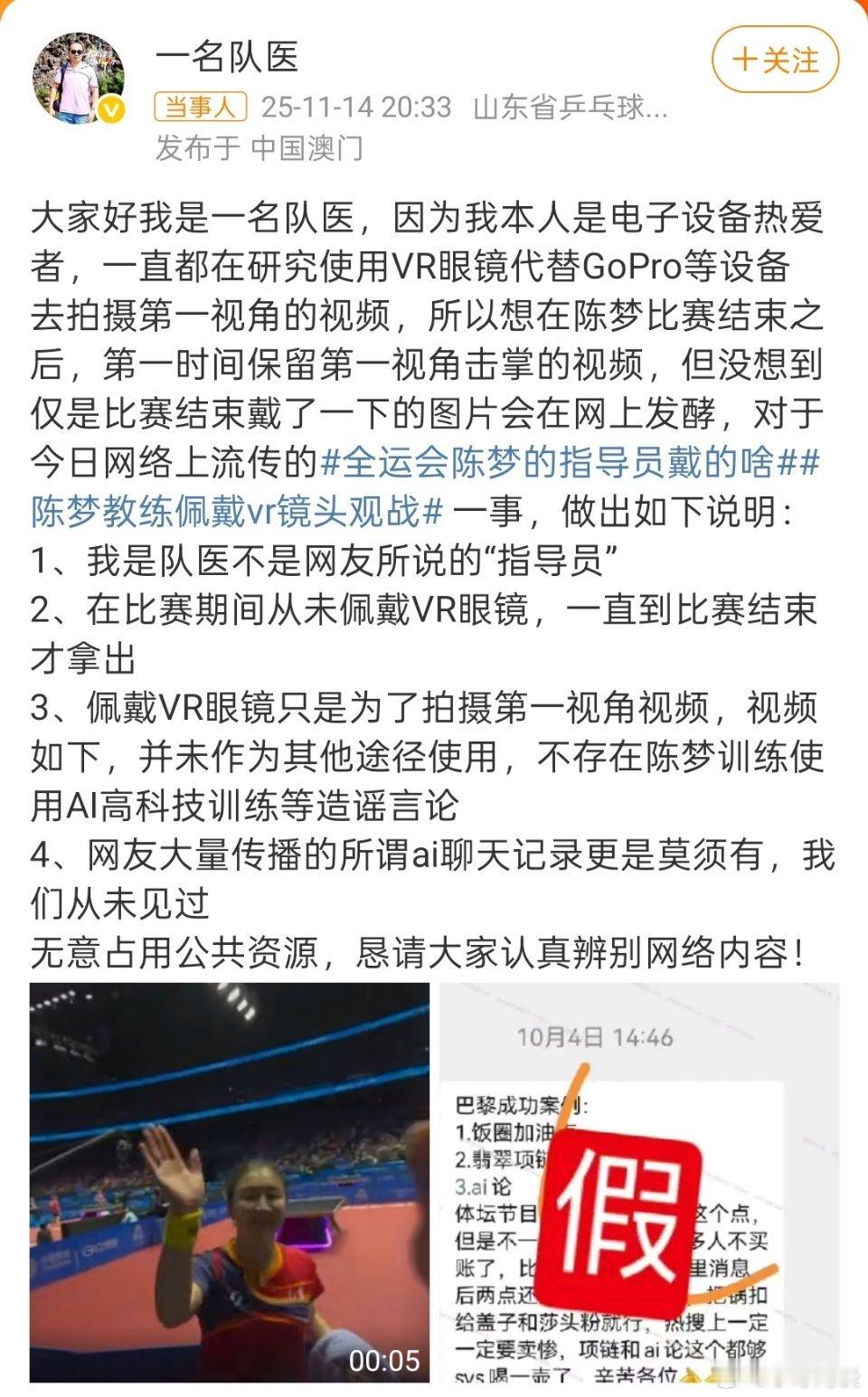

这些年“挟佛敛财”的乱象真不少。有的寺院把“摸石鱼”“撞钟”都变成收费项目,10块钱一次,钱直接进功德箱;有的假僧人穿着僧袍在景区拦人“算命”,三言两语就骗走几千块;还有的商业公司承包寺庙,门票涨得比房价还快,功德箱成了“小金库”。十部委早就发文禁止借教敛财,可总有人顶风作案,就是因为像释永信这样的“标杆”带坏了风气——连少林寺住持都在搞商业化,其他人自然有样学样。

释永信的落网,是法治对佛门乱象的一记重拳,可愈合信众的伤口却没那么容易。那些被他挪用的资金能追回来,被他玷污的佛门声誉,却需要无数守规矩的僧人用十年、二十年去修复。有位法师说得好:“僧人守戒,才是对信众最好的‘加持’;寺院清净,才是对佛法最好的传承。”佛门从来不是避税天堂,僧袍也不是贪腐的保护伞,那些跪在蒲团上的信众,拜的不是某个人,是心中的善与净。

现在去寺院,常能看到有人投功德箱前会犹豫一下,甚至会问僧人“这钱是给寺里的吗”。这种犹豫多让人心酸——本该最纯粹的信任,如今却要带着防备。释永信们或许忘了,功德箱里的钱,是老太太的养老钱,是年轻人的辛苦钱,是无数人把“希望”折成的形状;寺院的香火,烧的是虔诚,不是欲望;僧人的修行,修的是初心,不是财富。

释永信被抓了,但更重要的是要守住佛门的底线:让功德箱回归“功德”本质,让僧袍回归“清净”本意,让信众再走进寺院时,不用猜钱去了哪里,不用怀疑人的真假。毕竟,佛在心中,不在账本上;虔诚在行动里,不在香火钱的多少上。

别让佛门变成“摇钱树”,别让信众的眼泪,成了贪腐者的“功德”——这才是释永信事件最该留下的警示。

评论列表