从文献实证到逻辑推演:五大证据揭示上古神灵或为硅基生物

在人类对上古文明的认知中,《山海经》等典籍记载的神灵始终笼罩着神秘面纱。若跳出“超自然存在”的固有认知,从物质构成的本质视角审视,会发现这些神灵的诸多特征与“硅基生物”的科学构想高度契合。本文沃唐卡将结合《山海经》《史记》及其他文明典籍的记载,通过五大核心证据,系统论证“上古神灵或为硅基生物”这一观点,并梳理其存在、演变与最终去向的脉络。

一、核心概念界定:何为硅基生物?

在现代生命科学研究中,“硅基生物”是指以硅元素为核心构成物质的生命形式,区别于人类等以碳元素为基础的碳基生物。硅是地球地壳中含量第二丰富的元素,土壤、岩石、玉石等常见物质的主要成分均为二氧化硅(硅化物)。这种元素具有化学性质稳定、不易与其他物质发生反应的特点,为构建长寿命、高稳定性的生命体提供了物质基础。

二、五大证据:从文献记载到硅基属性的关联论证

证据一:神灵以玉石为食,与硅基生物的“能量供给逻辑”吻合

《山海经·西次三经》明确记载,峚山盛产“玉膏”,黄帝不仅以玉膏为食,还专门培育美玉供奉“天地鬼神”。这里的“天地鬼神”并非后世概念中的“鬼魂”,而是对上古神灵的统称,其中“鬼”特指外貌异于常人的神祇。

这一记载可通过“生命物质构成与饮食的关联性”推导:人类作为碳基生物,日常饮食以碳水化合物(碳基化合物)为主,通过摄入同类物质维持生命活动;同理,神灵长期以玉石(主要成分为二氧化硅,硅基化合物)为食,其身体核心构成极有可能是硅元素——唯有硅基生物,才需要以硅基化合物作为能量与物质来源。

此外,《山海经》中多次提及祭祀场景,玉在供品中始终占据核心地位,甚至普通山神也需以玉为食。这种“全民性”的玉食习俗,进一步印证了神灵对硅基物质的依赖,而非碳基生物所需的五谷、肉类。

证据二:神灵尸体千年不朽,契合硅元素的化学稳定性

《山海经》中多处记载神灵尸体长期暴露于地表却不腐烂,最典型的案例是“危神之尸”。据典籍描述,危神因触犯尧帝被束缚于树上,最终死亡;而西汉时期,上郡(今陕西神木市,与危神死亡地地理位置吻合)百姓在石室内发现一具“双手被缚、一腿弯曲”的古尸,经刘歆考证,其特征与《山海经》中的危神完全一致。

从时间维度计算,尧帝时期至西汉末期已跨越2000余年,若危神为碳基生物,其尸体在自然环境下早已腐朽殆尽(即使是人类尸体,未经特殊处理也会在数十年内化为尘土)。但硅元素的化学性质极为稳定,硅化物不易与氧气、水分等发生反应,这就解释了为何危神尸体能历经千年保存完好——唯有硅基生物的躯体,才能在漫长岁月中抵抗自然腐蚀,保持形态不腐。

证据三:神灵拥有超长寿命,硅基结构为“长寿特性”提供物质基础

结合《山海经》各篇章的时间线分析,上古神灵的寿命远超碳基生物的生理极限:

《大荒经》记载的时间跨度约为8500年前至成书时期,《海外经》聚焦尧帝时代(约4000多年前),《穆天子传》则记录了周穆王时期(约3000年前);

西王母是贯穿多时期的关键神灵:《大荒经》中她是远古时期的存在,《海外经》中仍活跃于西北地域,周穆王还曾与她会面——从尧帝到周穆王,时间跨度超5000年,西王母的寿命由此可推断为5000年以上;

此外,《山海经》提及的轩辕部族(被认为是中华民族起源之一),成员最低寿命为800岁,多数超过1000岁,其长寿特征与神灵高度一致。

碳基生物的寿命受细胞分裂次数、氧化衰老等因素限制,人类最长寿命不足150年,而硅基生物的躯体由稳定的硅化物构成,不存在碳基生物的“衰老机制”——硅原子之间的化学键不易断裂,细胞(若存在硅基细胞结构)几乎不会因氧化、磨损而老化,这为超长寿命提供了科学依据。

证据四:神灵的“诞生方式”,暗含硅基生物的“土壤起源”逻辑

《山海经》中神灵的“诞生”与现代认知中的“生育”差异显著。参考《说文解字》对“生”的解读,上古时期的“生”更侧重“从土壤中萌发、生长”,如“心”字的象形本源便是“小草破土而出”。

典籍记载:

帝俊的两位妻子“生十日”“生十二月”,还孕育了中容、晏龙等神灵,这些神灵后来成为人类部落首领;

炎帝、黄帝等上古领袖也“繁衍”出众多神灵,构成早期神灵体系。

若“生”的本质是“从土壤中生长”,则神灵的起源与土壤(主要成分二氧化硅)直接相关。虽然植物也从土壤中生长(碳基生物),但结合“神灵以玉为食”“尸体不朽”等特征,“土壤生长”更可能指向硅基生物的培育过程——土壤中的硅元素为神灵的“诞生”提供了核心物质基础。

证据五:女娲造人等跨文明记载,印证“土壤造神=硅基生命创造”

除《山海经》外,多文明典籍均提及“泥土造人”的传说,且造出来的“人”实则为早期神灵:

中国民间传说中,女娲“抟土造人”发生在大荒时代之前,而大荒时代早期的“人”,在后世记载中被尊为“神”;

苏美尔文明泥板、《圣经》等文献也提到,上古神祇用泥土塑造“人类”,如《圣经》中的亚当由泥土创造,却拥有神的属性(被赋予智慧、管理万物的能力)。

泥土的核心成分是二氧化硅,若“造人”的本质是“创造高智慧生命体”,则用泥土塑造的“神灵”,其物质构成必然以硅元素为核心——这与硅基生物的定义完全契合,且跨文明记载的一致性,进一步削弱了“传说虚构”的可能性,凸显了“土壤造神=硅基生命创造”的合理性。

三、延伸推论:上古神灵的本质、社会形态与最终命运

1、神灵的本质:人造高智慧硅基生命体

结合五大证据可进一步推断:上古神灵并非地球原生生命,也非超自然存在,而是由伏羲、女娲等更早的高智慧个体(或群体)创造的硅基生命体。其核心依据包括:

女娲“抟土造神”本质是“利用硅基物质(泥土)构建生命体”;

神灵的智商、能力远超同期人类(碳基生物),符合“人造生命体优化设计”的逻辑;

黄帝培育美玉供奉神灵,实则是“为硅基生命体提供能量补给”,类似人类培育农作物。

2、上古“人神共存”:两种高智慧生命体的共生与支配

所谓“上古时代人神并存的社会”,本质是碳基人类与硅基神灵两种高智慧生命体的共存形态。由于神灵在智商、体力、寿命上的绝对优势,人类长期处于被支配地位,主要承担两项职能:

祭祀供奉:通过向神灵提供玉石(硅基物质),保障其能量供给;

辅助劳作:在神灵的指导下开展农业、手工业生产,推动早期文明发展。

3、神灵的最终去向:洪水消亡与王朝更迭后的谜团

结合《山海经》《史记》等文献记载,可梳理出神灵的命运脉络:

约4300年前:全球性大洪水爆发,大量硅基神灵因环境剧变死亡(硅基生物虽稳定,但极端洪水可能破坏其能量循环系统),人类也伤亡惨重;

洪水后:大禹治水成功,幸存的神灵与人类共同建立夏朝,构成统治核心(如夏朝王室可能含有硅基神灵的基因或直接由神灵主导);

商汤灭夏后:夏朝灭亡,幸存神灵的去向彻底成谜,既无文献记载其后续活动,也未发现明确的考古遗迹,仅留下“夏墟”等待解谜团。

四、沃唐卡结论:重新认知上古文明的物质基础

通过对《山海经》等典籍的实证分析与逻辑推演,“上古神灵为硅基生物”的观点并非空想,而是具备文献支撑、科学逻辑与跨文明印证的合理推测。这一观点的价值在于,它将上古神话从“超自然叙事”拉回“物质文明研究”的框架,为解读“人神共存”“祭祀文化”“夏朝谜团”等历史议题提供了全新视角——或许,上古文明的真相,就隐藏在硅元素与碳元素的物质差异之中。

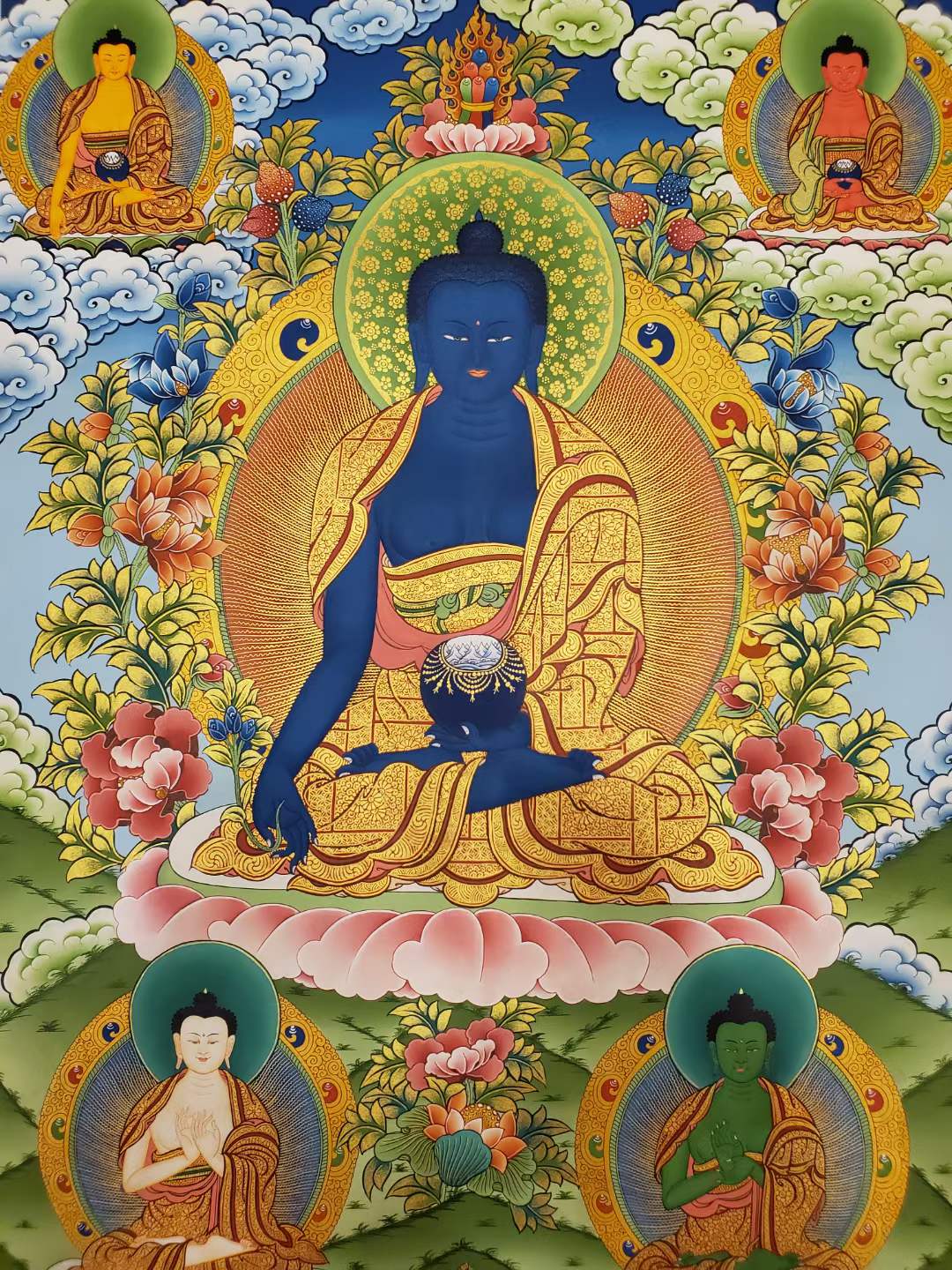

接下来请朋友们欣赏一组沃唐卡编号为182-376764的药师佛唐卡:

评论列表