谈起二战结束时,咱们脑海里的记忆多是盟军的欢呼、日本的投降书。但历史的尘埃之下,掩盖着无数普通人的悲欢离合。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,当全世界的目光都聚焦在政治和军事上的巨变时,在中国东北,却有一个数量高达10多万的特殊群体——日本侨民和开拓团妇女,瞬间陷入了被祖国抛弃的绝境。

她们的命运,如同一叶浮萍,随波逐流,其后的遭遇,也成了日本官方历史中一段刻意模糊、不愿深谈的篇章。

日本战败后,局势一片混乱。在东北的日本关东军和官员们率先仓皇撤离,而数量庞大的普通侨民,尤其是妇女儿童,则被无情地遗留在了这片他们曾经试图殖民的土地上。

这些女人,很多是随着“满洲开拓团”来的移民家属,她们原本被军国主义政府许诺了“王道乐土”的美梦。

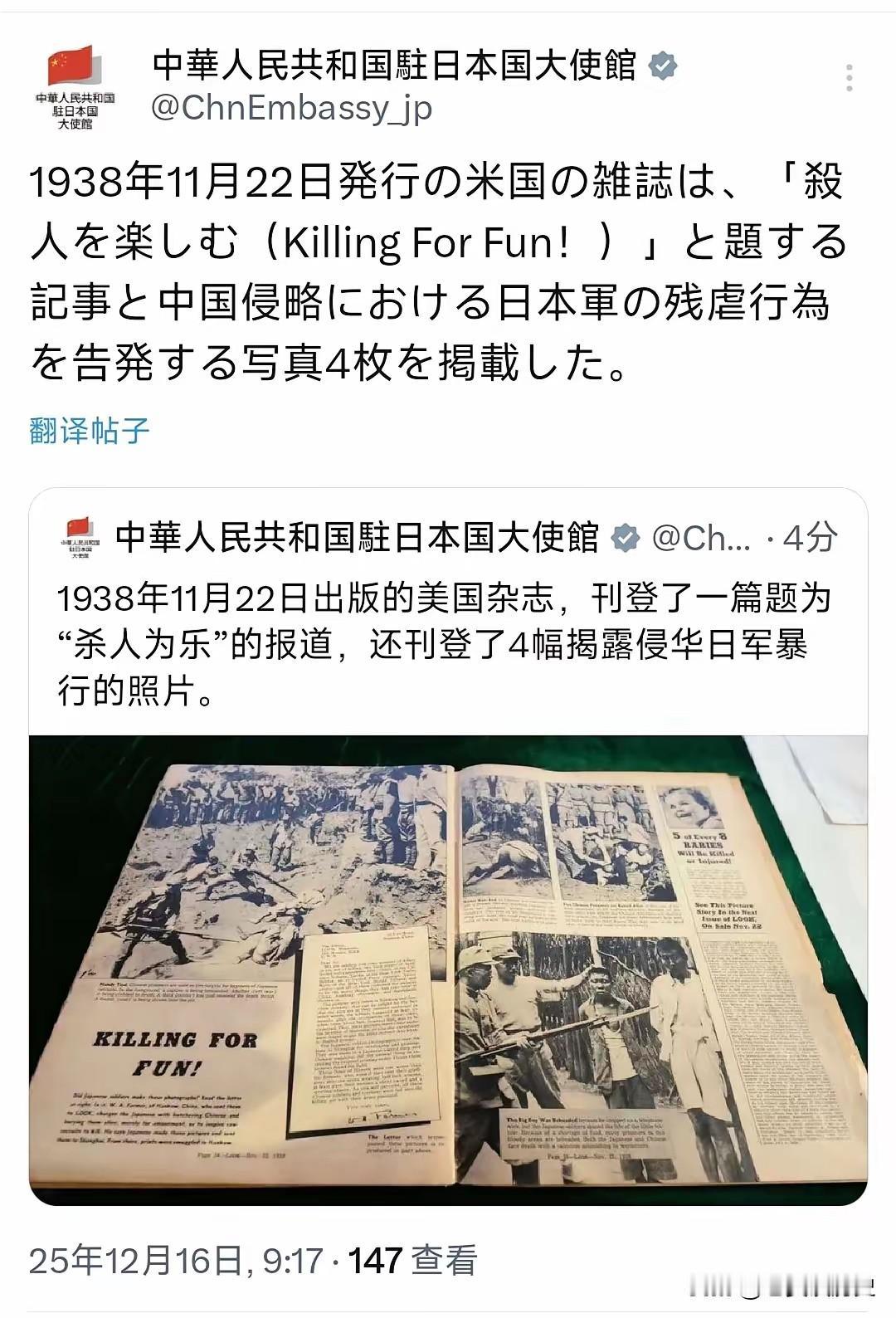

梦碎之后,面对的是饥饿、寒冷、仇恨以及前途未卜的极度恐慌。苏联红军进军东北,社会秩序一度失控,许多日本女性在混乱中遭遇了不幸。

在最初的动荡之后,幸存下来的日本妇女面临着最现实的生存问题。她们无依无靠,语言不通,举目无亲。也正是在这片她们曾视为“异乡”的土地上,许多普通的中国老百姓,尽管自己也在战争的创伤中挣扎,却向这些敌国的平民伸出了援手。

这其中,一个重要的出路就是嫁给当地的中国男子。对于很多中国东北的光棍汉或贫苦家庭来说,娶一个日本女人,既是为家里添了劳力,也是成个家。而对于这些日本女人而言,这几乎是当时能活下去的唯一选择。

她们隐姓埋名,学习中文,努力融入中国家庭,生儿育女,逐渐成为了“中国媳妇”。

上世纪50年代初期,中日两国开始着手处理滞留日侨的遣返问题。经过数年的努力,一部分日本妇女得以返回祖国。然而,归国之路并非坦途。很多人已经在中国成家,有了孩子,是去是留,成了撕心裂肺的抉择。

更残酷的是,那些终于回到日本的女性,发现祖国并非温暖的港湾。当时的日本社会对她们抱有复杂的看法,甚至存在歧视,认为她们“不纯洁”,是“累赘”。

对于日本政府而言,这十万女性的遭遇,赤裸裸地揭示了其战争政策的失败与对国民的极端不负责任,是一块不愿揭开的伤疤,自然选择了集体性的沉默。

回首这段尘封的往事,那十万日本女性的命运,是战争带给普通民众无尽苦难的一个缩影。她们既是侵略政策的参与者家属,也是被国家机器抛弃的牺牲品。她们的最终归宿——无论是融入了中国的乡土,还是带着创伤回到故国,都深刻地揭示了战争的残酷与非正义性。

这段历史,不仅值得日本反思其战争责任,也让我们看到中国底层民众在苦难中迸发出的人性光辉。怪不得日本对此闭口不谈,但这沉默本身,恰恰是最响亮的历史证词。

评论列表