“立冬三不做,家人无灾祸”。

这句流传千年的民间谚语,像一盏暖黄的灯笼,在寒冬将至时为中国人点亮了生活的智慧。

11月8日立冬将至,这句老话再度被人们提起。

它究竟藏着怎样的文化密码?又为何能跨越时空,成为代代相传的生活指南?

立冬时节,草木凋零,动物蛰伏,天地间弥漫着“藏”的气息。

古人将此时视为“四绝日”之一,认为“立冬水旺金绝”,金气消散,水气渐盛,自然界进入阴阳交替的临界点。

在这样的节点上,老祖宗定下“不妄动杀生”的规矩,绝非简单的迷信,而是对生命循环的深刻理解。

《礼记》有云:“春生夏长,秋收冬藏。”

冬季是万物休养生息的季节,随意捕杀动物,不仅破坏生态平衡,更被视为“触怒神灵”。

在古代,立冬前一日的“冬祭”仪式中,人们会提前备好贡品,绝不会在立冬当天杀生。

这种禁忌背后,是农耕文明对自然规律的敬畏,

人们相信,尊重生命,才能获得来年的丰收与平安。

如今,我们虽不必严格遵循“不杀生”的旧规,但其中蕴含的生态智慧仍值得深思。

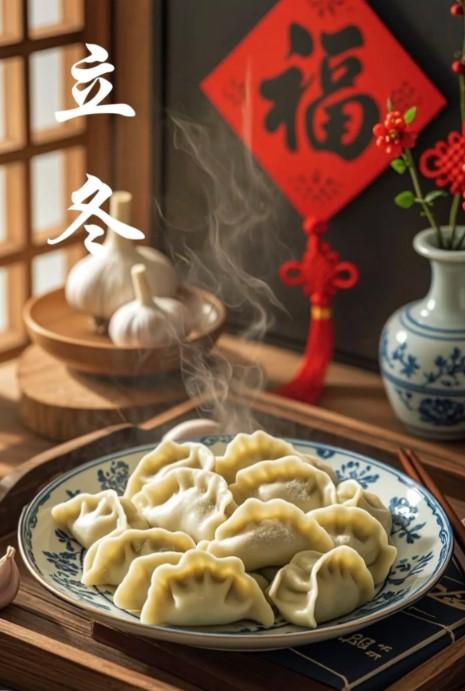

“立冬补嘴空”,这句民谚道出了中国人对冬季进补的重视。

从北方的羊肉汤到南方的黑米粥,从饺子到萝卜,立冬的餐桌上总少不了热气腾腾的滋补佳肴。然而,老祖宗却留下另一句忠告:“不盲目进补。”

《备急千金要方》中早有警示:“冬时大地气闭,血气伏藏,人不可作劳汗出,发泄阳气。”

冬季人体新陈代谢减缓,若盲目摄入高脂肪、高热量食物,非但无法吸收,反而可能引发肥胖、血糖升高等问题。

尤其是老年人,冬季本就是心脑血管疾病的高发期,过量进补无异于“火上浇油”。

古人进补讲究“循序渐进”,比如立冬后先以萝卜、白菜等应季蔬菜清肠,再逐步加入羊肉、牛肉等温补食材。

这种“先清后补”的智慧,与现代营养学不谋而合。

如今,我们更应摒弃“大补特补”的误区,选择温润易消化的食物,如枸杞红枣茶、山药排骨汤,让身体在温和中积蓄力量。

立冬的寒风不仅吹冷了天气,也容易让人情绪低落。

古人观察到这一点,定下“不争吵斗殴”的规矩,认为此时“阴气重,阳气乱”,情绪波动会破坏体内阴阳平衡,甚至招来灾祸。

这种禁忌背后,是农耕社会对“家和”的极致追求。

冬季是农闲时节,一家人围炉而坐,若因琐事争执,不仅伤和气,更可能影响来年的劳作配合。

因此,民间流传着“立冬吵一架,来年穷到家”的俗语,用夸张的说法强调家庭和睦的重要性。

现代心理学也证实,冬季光照减少会导致血清素水平下降,容易引发抑郁情绪。

此时,我们更应学习古人的智慧——遇到矛盾时,不妨泡一壶热茶,坐下来心平气和地沟通;

感到烦躁时,可以练练八段锦、太极拳,让身体动起来,情绪自然会平复。

“立冬三不做”的禁忌,看似是古老的规矩,实则是中国人“天人合一”哲学的生活化表达。

它告诉我们:冬季不是生命的终点,而是蓄力的开始;

不是放纵的借口,而是节制的考验。

在快节奏的现代生活中,这些禁忌依然具有现实意义。

比如“不盲目进补”提醒我们,健康不是靠一顿大餐就能获得的;

“不争吵斗殴”告诫我们,家庭的和睦需要日常的维护;“不妄动杀生”则让我们思考,人与自然的和谐该如何实现。

“立冬三不做,家人无灾祸”,这句谚语像一根无形的线,串起了五千年的文明记忆。

它告诉我们:真正的智慧,不在于打破多少规矩,而在于读懂规矩背后的深情,

那是对生命的敬畏,对家庭的珍视,对自然的顺应。

这个立冬,让我们带着这份智慧,温暖过冬。

评论列表