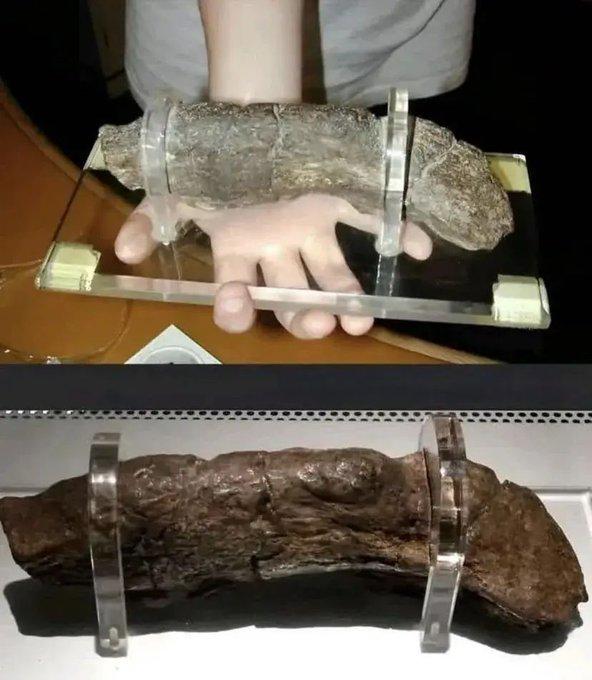

当指尖触碰这块 1.26kg 的松木化石,粗糙的纹理下藏着 2 亿年的时光密码 —— 它曾是晚三叠世森林里的一株青松,在地质剧变中被深埋地下,经硅化作用凝固成石,最终成为连接古生代与当代的 “地球活档案”。从原始森林的蓬勃生长,到岩层深处的静默沉淀,再到藏家案头的珍赏,这块松木化石的每一道裂纹、每一圈年轮、每一寸硅化纹理,都是解码地球 2 亿年生态变迁的核心密钥 —— 它是古植物学的 “科研标本”,是地质史的 “物质证据”,更是普通人能触摸到的 “史前生命温度”。

一、身份价值:2 亿年的松木化石,地球生态的 “活档案”

这块松木化石的核心价值,首先在于它 “2 亿年晚三叠世松属植物” 的身份定位。晚三叠世是地球生态的 “关键转型期”,而松属植物是当时陆地生态系统的 “核心物种”,这块化石的存在,相当于为 2 亿年前的地球生态 “留存了一份样本”。

(一)地质年代的 “精准坐标”2 亿年的年代属性,让这块化石成为 “晚三叠世” 的 “时间锚点”。晚三叠世(约 2.37 亿 - 2 亿年前)是中生代的开端,此时恐龙刚登上生态舞台,裸子植物(如松、柏)是陆地植被的主导者。这块松木化石的硅化程度、纹理特征,与四川盆地须家河组发现的 2 亿年广元异木化石高度吻合,印证了它 “晚三叠世南方型植物群” 的归属 —— 这一时期的植物化石存世量极少,尤其是完整的松属化石,稀缺性直接筑起价值壁垒。

(二)松属植物的 “演化标本”从植物演化史看,这块化石是 “松属植物早期形态” 的实物证据。现代松属植物的解剖结构(如管胞、树脂道),在这块 2 亿年的化石中已具雏形:通过显微观察(参考滇西上新世松化石的解剖特征),可看到它的管胞径壁具缘纹孔单列、射线高度 1-7 个细胞,这些特征是松属植物 “演化稳定性” 的体现,也是研究松属植物 “2 亿年演化轨迹” 的核心标本。

二、形成价值:硅化木的 “亿年淬炼”,不可复制的地质奇迹

松木化石的形成,是 “天时地利” 的极致巧合。它的价值不仅在于 “存在”,更在于 “形成过程的稀缺性”—— 每一块松木化石,都是地球用 2 亿年时间完成的 “艺术创作”,不可复制,不可再生。

(一)硅化作用的 “苛刻条件”松木化石的形成需满足 “三重苛刻条件”,缺一不可:

瞬间埋藏:这株青松需在地质剧变(如火山喷发、洪水泛滥)中被迅速掩埋,避免被微生物分解,这一条件的概率不足百万分之一;

硅质替换:埋藏环境需富含硅质溶液,通过 “交代作用” 将木材中的有机物替换为二氧化硅,同时保留木材的原始纹理,这一过程需持续数百万年;

长期稳定:埋藏后的岩层需保持稳定,避免后期地质活动破坏化石结构,这在 2 亿年的时光里尤为难得。

这块化石的硅化程度极高,纹理清晰保留了松木的年轮与纤维结构,证明它完美经历了这三重过程 —— 这种 “亿年淬炼” 的成果,是人工无法模仿的,其稀缺性远超普通矿物标本。

(二)纹理里的 “生命痕迹”这块化石的表面纹理,是 “生命信息” 的直接载体:

年轮的气候密码:虽然肉眼可见的年轮已部分模糊,但通过专业设备仍能分析出 2 亿年前的季节变化 —— 晚三叠世的四川盆地(该化石的可能产地),在温暖湿润的主气候下存在短期降温事件,这一年轮数据与广元异木化石的研究结论完全一致;

纤维的生长记忆:化石表面的纵向纤维纹理,保留了松木生长时的 “向光性” 特征,能推测出它在原始森林中的生长位置(如林缘、林内);

裂纹的地质记录:化石表面的裂纹并非后天损伤,而是硅化过程中岩层挤压形成的,这些裂纹的走向、密度,能反映埋藏环境的地质应力变化。

三、科研价值:2 亿年的 “生态数据硬盘”这块松木化石的科研价值,在于它是 “可读取的古生态数据硬盘”。古植物学家通过它,能复原 2 亿年前的地球生态,其价值远超普通 “观赏石”。

(一)古气候的 “精准温度计”通过分析化石的 “细胞结构” 与 “年轮数据”,可复原 2 亿年前的气候细节:

温度范围:参考滇西松化石的研究方法,这块化石的管胞直径、射线高度等数据,可推测出晚三叠世的年均温度约 20-25℃,与现代亚热带气候接近;

降水变化:年轮的宽窄变化,对应着 2 亿年前的降水波动 —— 宽年轮代表湿润年份,窄年轮代表干旱年份,这些数据是 “古气候模型” 的核心参数;

环境稳定性:化石的 “平均敏感度”(年轮宽度变化的波动程度)较低,证明 2 亿年前的四川盆地生态环境相对稳定,这为 “晚三叠世生物多样性” 研究提供了证据。

(二)古地理的 “生态拼图”这块化石是 “晚三叠世古地理” 的 “生态拼图块”:

植物群落结构:它属于 “南方型植物群”,与同期的苏铁、银杏等化石共同构成了晚三叠世的 “裸子植物森林”,证明当时的陆地植被已形成复杂的群落结构;

板块运动证据:晚三叠世的四川盆地位于东特提斯东缘,这块化石的存在,能辅助验证当时的板块位置、海陆分布,是 “板块构造学说” 的实物证据;

生物演化节点:松属植物是裸子植物向被子植物过渡的关键类群,这块化石的解剖结构,能解析松属植物 “树脂道、管胞” 等特征的演化时间线,填补演化史的空白。

四、收藏价值:地球记忆的 “可触摸载体”在收藏市场中,这块 2 亿年的松木化石是 “小众但核心” 的标的。它的收藏价值,是 “科研价值”“稀缺价值”“美学价值” 的三重共振,具备清晰的收藏逻辑。

(一)稀缺性:2 亿年松属化石的 “存量壁垒”晚三叠世的松属化石,全球存世量不足千件,且多数被博物馆、科研机构收藏,民间流通的 “完整品” 不足百件。这块化石的 “1.26kg 体量”“清晰纹理”“无人工修复” 特征,在民间流通的标本中堪称 “精品”,稀缺性直接推高其收藏价值。

(二)美学价值:时光雕刻的 “自然艺术”这块化石的美学价值,在于它 “粗粝中的精致”:

纹理之美:纵向的纤维纹理与横向的年轮痕迹交织,形成 “自然的几何图案”,比人工雕刻更具 “时光的厚重感”;

色彩之美:硅化过程中渗入的矿物质,让化石呈现出浅褐、灰白的渐变色调,不同角度下能看到硅质的 “玻璃光泽”,兼具 “石的坚硬” 与 “木的温润”;

形态之美:它保留了松木的原始形态,虽经亿年压缩仍具 “植物的舒展感”,是 “自然雕塑” 的最佳范本。

(三)文化价值:史前生命的 “精神共鸣”这块化石的文化价值,在于它能引发 “跨越 2 亿年的生命共鸣”:

生命的韧性:它从 2 亿年前的森林中存活至今,以化石的形态延续 “生命的痕迹”,这种 “韧性” 是人类对生命价值的共同追求;

时光的敬畏:触摸这块化石,能直观感受到 “2 亿年” 的时间尺度,让人们对地球的历史、自然的伟力产生敬畏之心;

传承的载体:它是 “地球记忆” 的物质载体,能将 2 亿年前的生态信息传递给后代,是 “跨代际的文化遗产”。

五、市场与收藏:地球标本的 “价值逻辑”这块松木化石的收藏价值,并非 “短期炒作”,而是 “长期价值沉淀” 的结果。它的市场逻辑,基于 “科研需求”“收藏需求”“文化需求” 的长期稳定。

(一)市场定位:小众藏品的 “价值高地”在收藏市场中,木化石(尤其是 2 亿年以上的古植物化石)属于 “小众精品”:

价格逻辑:其价值不依赖 “材质稀有度”,而依赖 “科研信息含量” 与 “年代稀缺性”,完整的晚三叠世松化石,是 “博物馆级” 的藏品;

收藏群体:主要收藏者为 “古生物爱好者”“地质科研机构”“文化机构”,这类群体的收藏目的是 “研究” 与 “传承”,而非 “短期获利”,市场稳定性强;

增值趋势:随着古生物研究的深入,这类 “具备科研数据的化石”,其价值会随 “研究成果的发表” 持续提升,是 “长期增值” 的藏品。

(二)收藏建议:地球标本的 “守护与鉴赏”收藏这块松木化石,需遵循 “尊重科学、保护原貌” 的原则:

保存方式:存放于干燥、避光的环境,避免酸碱腐蚀,不可用水浸泡(防止矿物质溶解),清洁时用软毛刷轻扫表面灰尘;

鉴赏维度:从 “年代”“纹理”“科研信息” 三个维度鉴赏 —— 年代越久远、纹理越清晰、包含的古生态信息越丰富,价值越高;

真伪鉴别:通过 “年轮的自然性”“硅化纹理的一致性”“地质年代检测”(如热释光测年)鉴别真伪,人工伪造的化石无法复制 “2 亿年的自然痕迹”。

六、人文价值:2 亿年的生命对话这块松木化石的终极价值,是 “跨越时空的生命对话”。它曾是晚三叠世森林里的一株青松,见证过恐龙的诞生、板块的运动、气候的变迁,如今它成为人类了解地球历史的窗口 —— 每一道纹理都是 “生命的留言”,每一寸硅化都是 “时光的回信”。

当我们凝视这块化石,看到的不仅是 “石头”,更是 2 亿年前的阳光、雨水、森林的呼吸;当我们触摸它的纹理,感受到的不仅是 “粗糙的质感”,更是地球 2 亿年的生命脉动。它让 “史前时代” 从教科书的文字,变成 “可触摸的历史”,让人类与 2 亿年前的生命产生了 “跨越时空的共鸣”。

结语:2 亿年的时光礼物这块 1.26kg 的松木化石,是地球送给人类的 “时光礼物”。它以 2 亿年的硅化历程,凝固了晚三叠世的生态信息;以清晰的纹理,传递了松属植物的演化密码;以粗糙的质感,引发了人类对生命与时光的思考。

在收藏市场中,它是 “小众的精品”;在科研领域,它是 “珍贵的标本”;在人文领域,它是 “跨越时空的生命对话”。这块化石的价值,不仅在于它的 “物质属性”,更在于它承载的 “地球记忆”—— 它是 2 亿年时光的结晶,是生命韧性的象征,是人类与地球历史对话的 “永恒载体”。