2023年,我国科技领域痛失55位两院院士。他们以毕生精力度量科学的高度,凭借智慧托举民族的未来。当下,我们将关注点聚焦于其中五位中国科学院院士——他们涉足不同学科范畴,却共同谱写了“科技报国”的壮丽篇章。从摩擦学的微观天地到地震工程的大地律动,从膜科学的创新进展到矿物浮选的理论基石,从数学领域的巅峰探寻,五位院士的科研人生轨迹,描绘出中国科技事业奋进的时代坐标。

2023年11月3日9时14分,在北京的晨曦中,91岁的温诗铸院士永远合上了他的学术笔记。这位从江西丰城走出的清华学者,以68年的教龄与科研生涯,于“摩擦”这一最为普通的物理现象中,开创出中国摩擦学的新世界。

1955年,温诗铸作为清华大学机械系优秀毕业生留校任教,自此与“摩擦”领域结下不解之缘。1986年,他带领团队创建摩擦学国家重点实验室(现高端装备界面科学与技术全国重点实验室),填补了国内该领域的空白。他提出的“薄膜润滑理论”,将润滑研究从传统的宏观尺度推进至纳米级微观界面,为超精密制造提供了关键理论支撑;而“机械界面科学与技术”这一理念的提出,更是将摩擦学从单一学科拓展为多领域交叉的前沿方向。国际摩擦学金奖、国家科技奖励、何梁何利基金科学与技术进步奖……这些荣誉的背后,彰显着他“把论文写在祖国大地上”的坚定信念——从航天装备到精密仪器,他的研究成果早已深度融入国之重器的每一次运行之中。

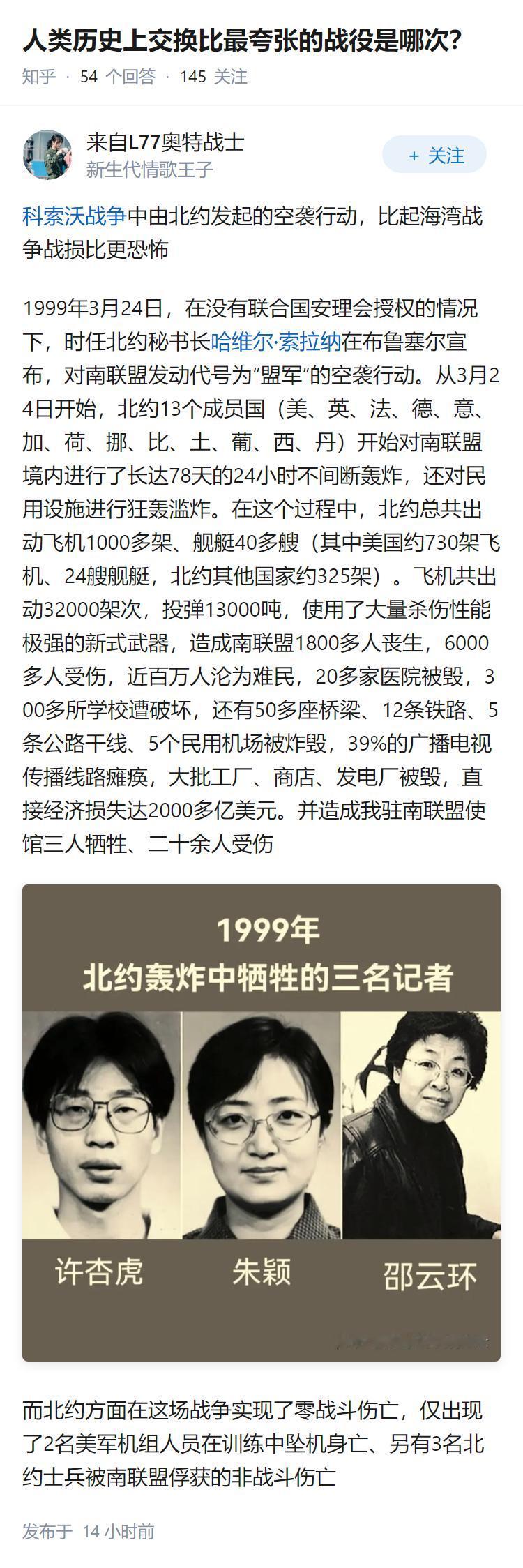

胡聿贤:大地脉动的“解码人”2023年10月30日20时46分,102岁的胡聿贤院士因突发心脏疾病与世长辞。这位与共和国携手历经风雨的地震工程学家,以毕生精力与“大地的震颤”展开较量,为城市安全构建起“科学防线”。

1955年,胡聿贤与钱学森等同船归国,投身于新中国地震工程研究工作。当时,国内地震科学领域近乎空白,他率先倡导将地质学、地球物理学与工程学、社会学相结合,开创了“多学科交叉”的研究模式。他把随机振动理论引入地震工程领域,揭示了场地条件对震害的影响规律;创新性地提出“地震危险性分析综合概率法”,为我国地震动参数区划图的编制奠定了基础;更进一步深入城市震害预测领域,使“防灾于未震”从口号转变为实际行动。从唐山大地震到汶川地震,他的研究成果始终为灾后重建与工程设防提供科学依据。国家科学技术进步奖一等奖、二等奖的奖牌,见证的不仅是学术成就,更是一位科学家对“人民安全”的郑重承诺。

袁权:膜科学领域的“破界者”2023年10月29日10时50分,在大连的秋日时节,90岁高龄的袁权院士结束了其与“分子分离”相伴的人生历程。作为我国膜科学的开创者,他历经50余年的科研探索,使“膜”技术从实验室成功迈向工业应用场景,宛如化工领域的“隐形翅膀”,助力行业发展。

1960年,毕业于浙江大学化工系的袁权进入中国科学院大连化学物理研究所,自此致力于化工分离与反应工程领域的钻研。他主持的精密精馏与重水分离技术,为国家重要物资的制备提供了关键支持;航天燃料电池系统的研发,使“膜”成为航天器能源的核心载体;微反应技术与膜反应器理论的突破,为化工流程的高效化、微型化开拓了新途径。他既是科学家,也是战略家——曾担任7个国家重要学会的重要职务,推动化工领域产学研的深度融合;他是“两弹一星”表彰大会的嘉宾,却始终将“满足国家需求”作为科研的首要目标。全国科学大会奖、国家自然科学奖、何梁何利基金奖……这些荣誉,是对他“科技造福人民”初心的最好诠释。

王淀佐:矿物世界的“理论巨匠”2023年10月25日8时23分,89岁的王淀佐院士于北京溘然长逝。这位从辽宁走出的“矿物加工大师”,历经70余载钻研,使“浮选”这一传统工艺,成为现代矿物工程的理论基石。

1961年,王淀佐从中南矿冶学院选矿系毕业并留校任教,由此开启了与矿石的“对话”征程。他所创立的“浮选化学理论”,系统地揭示了矿物表面性质与浮选药剂的作用机理,被国际同行誉为“现代浮选理论的基础”;他积极推动的“矿物加工冶金材料”一体化研究,为资源的高效利用提供了崭新思路。作为中国工程院原常务副院长,他不仅是学术领域的领军人物,更是科技战略的精心谋划者——从当选美国工程院外籍院士到成为俄罗斯科学院外籍院士,国际舞台上的“中国声音”因他而愈发坚定有力。国家科学技术进步奖一等奖、国际矿物加工大会“终身成就奖”,这些荣誉是对这位“矿物界牛顿”的崇高褒奖。

杨乐:数学领域的“追光者”2023年10月22日14时34分,83岁的杨乐院士于北京逝世。这位与陈景润齐名的数学家,凭借复分析领域的杰出成就,使中国数学在世界舞台上熠熠生辉。

1962年,杨乐毕业于北京大学数学力学系,随后考入中国科学院数学研究所,受教于熊庆来等杰出学者。他与张广厚合作取得的“整函数与亚纯函数亏值数目与奇异方向数目的紧密联系”这一成果,被国际数学界誉为“杨张定理”;其在亚纯函数总亏量、亏函数可数性等方面取得的突破,进一步将中国复分析研究提升至世界前沿水平。作为中国科学院数学与系统科学研究院首任院长,他秉持“胸怀大局、把握大势、着眼大事”的理念,推动中国数学学科布局,创办晨兴数学中心,助力青年人才成长。从担任全国政协委员到出任中国数学会理事长,他凭借学者的担当与智慧,为中国数学的“自立自强”奠定基础。

结语:星陨不坠,薪火相传五位院士的生命,如星辰般于2023年的科技苍穹依次陨落,却将最为璀璨的光芒留存于人类文明的星图之上。他们身为科学家,亦是赤诚的爱国者——从青年求学之际的抉择,到科研攻坚过程中的坚守,“国家需要”始终是他们最为根本的动力源泉;他们是拓荒者,更是引领方向之人——以理论上的突破为学科奠定基础,以培育人才的热忱为后辈铺就道路。

今日,我们缅怀,不仅是纪念逝者,更是致敬一种精神:以科学为舟,以报国为帆,在未知的海洋中矢志不渝地前行。愿后来者接过这接力棒,让中国科技的星空,永远星光璀璨。

喜欢我们的内容吗?那就点个赞加关注吧!更多精彩内容等你来发现,下期更精彩!

星陨光不灭|2024年我国逝世的18位中国科学院院士追思录(上篇)

深切缅怀 ▏巨星陨落——2025年我国逝世的16位中国科学院院士纪实

从“周模型”到“传家宝”:冶金泰斗的科技报国人生

流动的文明图腾:四座高铁站里的城市诗学

那些绝美的高铁站:每扇窗都藏着城市密码,解码高铁站的文化基因

END 欢迎关注

(部分文字图片视频等素材来源网络,如有侵犯原作者权益,敬请联系本号进行删改)参考来源:网络