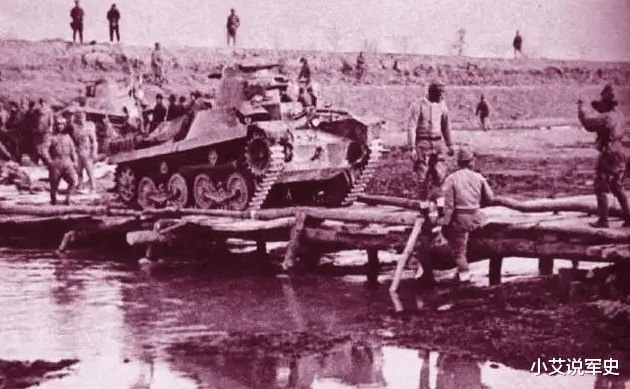

在上个世纪的抗日战争中,1938年的花园口决堤事件,如同一曲悲壮的交响乐,回响在历史的长空。这一年,日寇的铁蹄肆意践踏中华大地,徐州失守后,郑州、武汉等战略要地岌岌可危。

面对日军的凌厉攻势,蒋介石做出了一项极具争议的决策——炸开黄河花园口大堤,以滔滔洪水作为天然屏障,试图阻挡日军的进攻步伐。

1938年的初夏,日军在占领徐州后,沿陇海路西进,其目标直指中原战略要地郑州,进而图谋武汉,以实现其“速战速决”的战略野心。面对日军的强大攻势,中国军队虽浴血奋战,但仍难以抵挡其凌厉的锋芒。在此危急关头,蒋介石觉得听取陈果夫的建议,以水代兵制敌。

1938年6月9日,随着一声震耳欲聋的巨响,位于郑州东北的花园口黄河大堤轰然倒塌,汹涌的洪水如脱缰野马般肆虐而出,瞬间将周围的一切吞噬。这场突如其来的灾难,让无数百姓陷入了无尽的苦难之中。

洪水肆虐之处,村庄、农田、道路尽成泽国,无数生灵涂炭。据事后统计,这场洪水淹没了河南、皖北、苏北40余县的大片土地,导致89万人死亡,1000多万人流离失所,家园尽毁,1200万亩土地被淹没。而在这场灾难中丧生的日军,数量在1000-2万人不等。

这一数字对比,损失惨重不足以形容。为啥日本损失那么少呢?因为蒋介石的计划,早被日本获悉,日军提前动用大量运输车,对军队进行了转移。后面的损失是因为连日的暴雨,造成道路泥泞,才导致撤离不及时。

但这场决策的背后,却隐藏着复杂的军事考量。早在日军发动全面侵华战争之前,国军内部就已意识到黄河作为天然屏障的重要性。

1935年日本策划“华北事变”时,晏勋甫就曾与蒋介石探讨过日军的进攻路线问题,并提出了掘开黄河大堤进行阻击的建议。此外,德国军事顾问法肯豪森也提出了类似的观点,认为在事不可为的情况下,应实施人工泛滥以增强防御力。

这些建议虽然极端,但在当时看来却似乎成了阻止日军进攻的“有效办法”。面对日军的强烈攻势和国民党军队的连连败退,蒋介石不得不冒险决策。

他希望通过这场洪水来迟滞日军的进攻步伐,为保卫武汉争取宝贵的时间。事后,确实给退守四川赢得了3个月时间,但代价实在太大了,可谓得不偿失。然而,这场决策的实施却带来了灾难性的后果。洪水不仅淹没了大片土地和村庄,还导致了严重的生态灾难。

黄泛区的形成使得土地盐碱化严重,农业生产受到极大破坏。许多百姓失去了生存之本,只能背井离乡,流离失所。甚至爆发了1942年的大饥荒。

为了掩盖自己的错误战略,避免影响士气,蒋介石还将决堤黄河之事,挂在了日本人头上。多年后,在回忆录中,蒋介石承认此策略是“下策中的下策”。