1950年底的抗美援朝第二次战役中,42军125师师长王道全竟然不顾友军求援的信

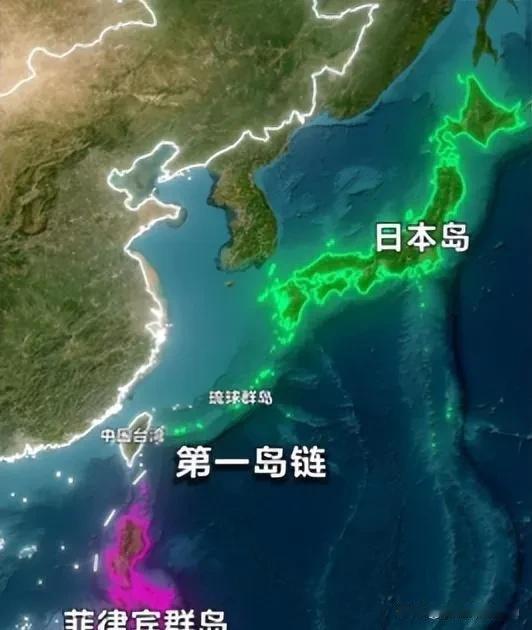

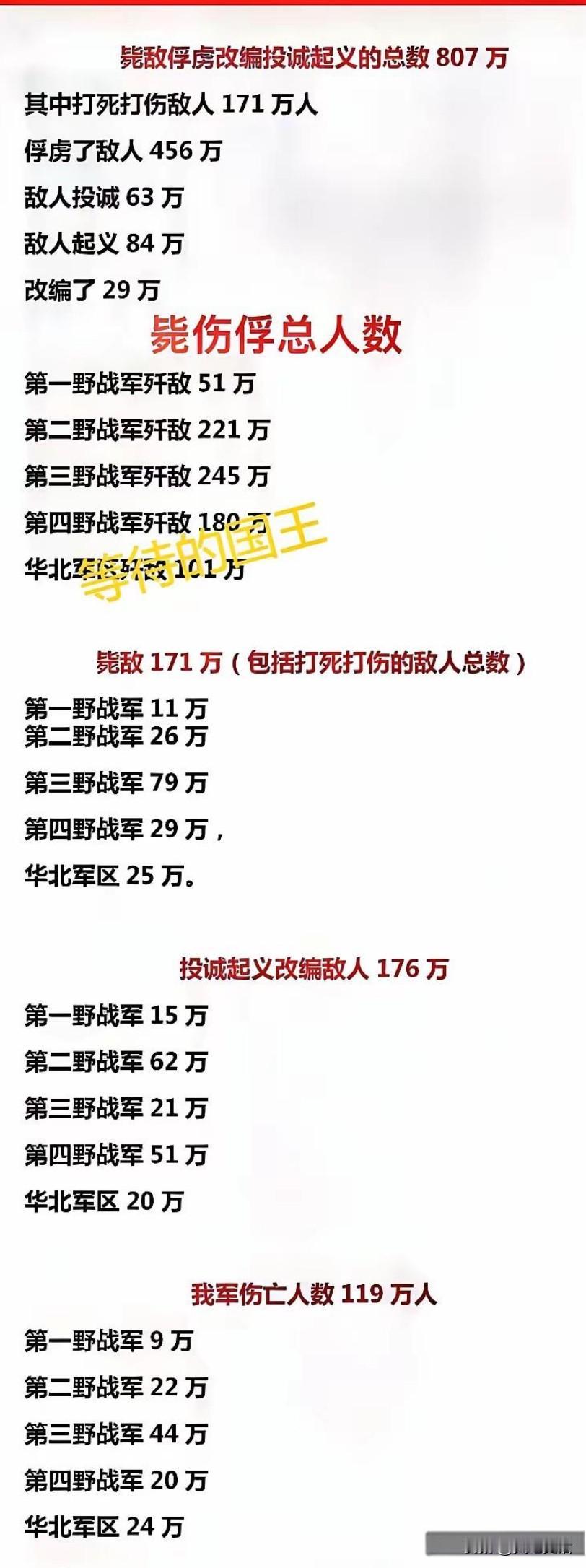

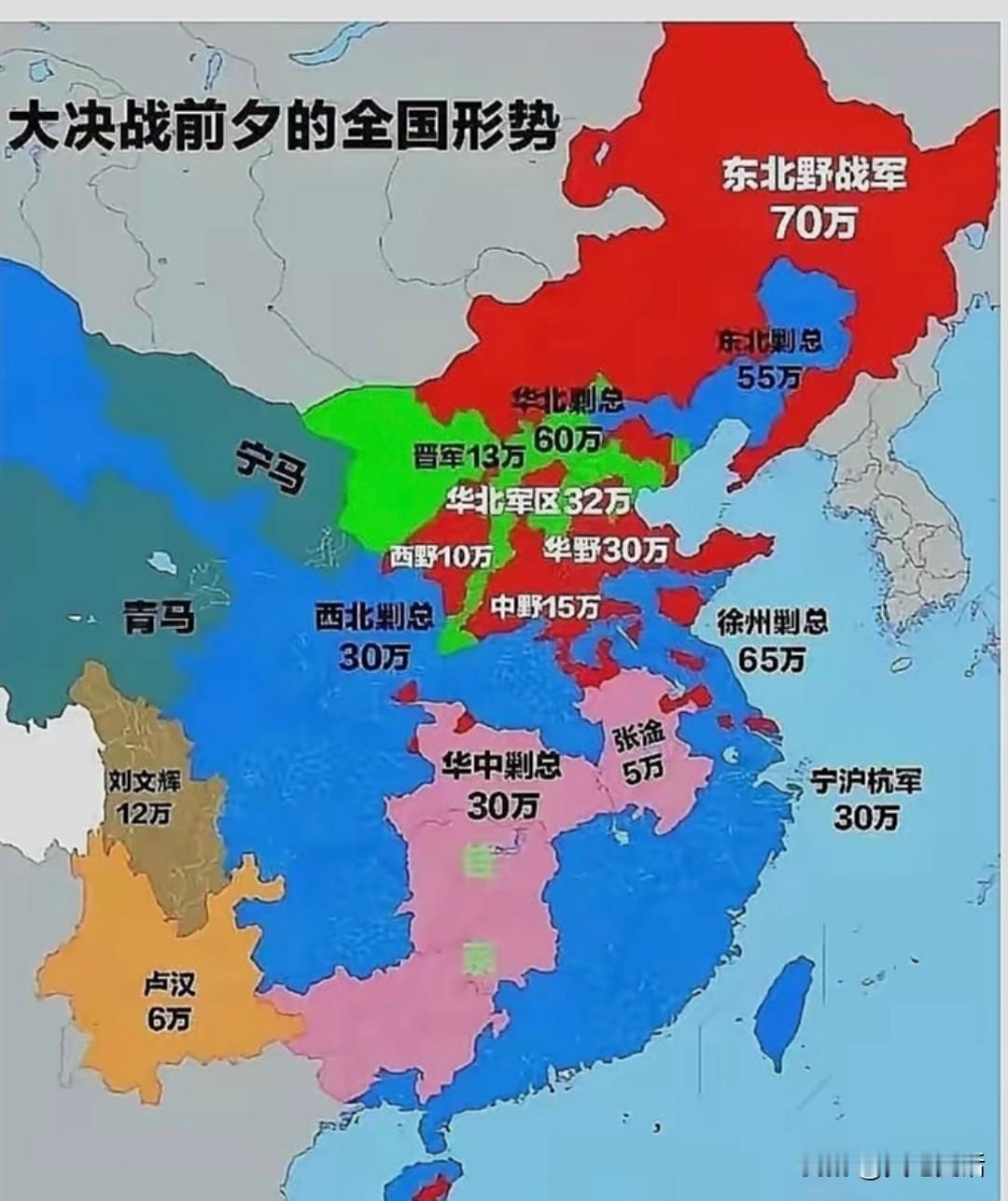

1950年底的抗美援朝第二次战役中,42军125师师长王道全竟然不顾友军求援的信号,还未与敌人交手便率部撤出阵地,致使在前线阻敌的124师差点被美军“包饺子”。1950年的冬天冷得刺骨,但在42军军部的作战会议室里,空气却显得更加焦灼和压抑。一张战果统计表摊在桌上,像一道判决书。昔日西线战场,38军一战扬名。彭德怀元帅赞称“万岁军”,声若洪钟,振聋发聩。刹那间,这支部队威名远播华夏,其荣耀与传奇,亦自此铭刻于历史长河。此言绝非单纯的批评,更似一把锐利之刃,狠狠剜割人心,那痛楚,如芒在背,令人难以承受。对于王道全来说,这种指责与他过往的履历格格不入。要看清这场风波的本质,得先要把目光从那张冰冷的战报上移开,回到那片被战火烧焦的雪原。彼时的战局,恰似一个规模宏大的口袋阵。各方势力于其中纵横交织,局势错综复杂,仿佛被一只无形巨手操控,而身处阵中的人们,皆在这严密之局中艰难周旋。第二次战役打响,志愿军要在东西两线同时勒紧绳索。38军在西线玩命穿插,堵住了三所里;而42军的任务,是在东线这一侧把那个口袋扎死,特别是要把美军第八师和赶来增援的部队死死钉在德化里到新仓里这一线。任务分到了三个师头上,最惨烈的一幕先在友邻部队124师身上上演了。为了抢占德化里,124师是用双脚跑赢了美军的汽车轮子。师长苏克之是个狠人,一旦咬住美军车队就绝不松口。但代价是惊人的,美军不是那个已经朽烂的国民党军队,他们有从天而降的燃烧弹和覆盖整个山头的炮火。在战略撤退的艰辛征途上,124师炮兵营行踪不慎暴露。这一突发变故,如巨石投入险流,为本就荆棘满途的撤退行动,徒增诸多危机与变数。几十门大炮在狭窄的山路上拥堵,成了美军飞机的活靶子。当124师几近遭受重创、折戟沉沙之际,王道全所率的125师及时驰援,如神兵天降般抵达了新仓里。按照地图作业,箭头画得都很顺溜:125师只要哪怕切断一下,就能和124师形成铁钳,把口袋扎紧。当王道全缓缓举起望远镜,刹那间,一股寒意自心底升腾而起,如冷水浇头,让他的心顿时凉了半截。挡在前面的不是一般的部队,而是美军骑兵第一师的主力——第七团。这支号称“开国元勋师”的王牌,把坦克顶在最前面,而且一来就是十多辆重型坦克,构筑的环形工事像个布满刺的铁王八。此时的125师虽然擅长游击和奔袭,但手里全是轻步兵武器,要想啃下这样的重装甲集群,难度无异于拿鸡蛋碰石头。先头团373团试了一次,借着夜色虽然冲进去一段,但很快就被坦克炮火和反扑打了回来,伤亡数字直线上升。是咬紧牙关,令数千弟兄奋勇冲锋、投身险地,还是为留存宝贵战斗力,暂且隐于暗处、伺机而动?此刻通讯阻滞,发往军部请示的电报仿若石沉大海,杳无回音。许久之后,方才等来一句简短回复:“原地待命,等待研究”,令人心生焦虑。这中间的时间差,对于战场指挥员来说每一秒都是煎熬。有人主张立刻打,说哪怕拼光了也要完成穿插任务;也有人看着那是十几辆冒着黑烟的重型坦克,手心里全是汗。最后,性格里带着一丝谨慎的王道全做了决定。他没有选择孤注一掷的“自杀式冲锋”,而是认为单靠自己一个师根本吃不下这股武装到牙齿的敌人,决定等待还在苦战中的124师过来汇合。这一等,竟已是漫长的两日时光。战机宛如指缝间的流沙,于刹那间悄然滑落,须臾间便消逝殆尽,未留下丝毫痕迹,只余一片空荡。等到后续命令下来,让不惜一切代价进攻时,美军早已在新仓里站稳了脚跟,火力网不仅没松,反而织得更密了。眼看强攻无望,为了避免无谓的全师覆没,王道全最终下令撤出阵地,把部队隐蔽进了旁边的深山老林。这一退,保住了125师的元气,却丢了歼敌的机会。战后复盘,这一笔账算得清清楚楚:德化里没垮,是124师拼了老命顶住的;顺川方向跑了敌人,是因为125师在新仓里没动手。那一栏“未完成任务”的评语,也就成了王道全很长一段时间揭不掉的标签。虽然这次战役42军确实没拿到“万岁军”的荣誉,上级虽然严厉批评了这次行动的迟缓,但并没有对王道全进行撤职查办。让一个缺乏重武器的轻步兵师,去硬撼美军装备最精良的机械化团,还要面对那种坦克骑脸的绝境,换谁来指挥这都是一道无解的难题。保存有生力量,虽然看起来“不勇”,或许是避免全军覆没的另一种无奈之举。后来的岁月里,王道全憋着一口气,带着这支部队打满全场,从第三次战役一直打到第五次战役,硬是用实打实的战功洗刷了耻辱。1955年军队授衔之际,他荣膺大校军衔,那闪耀的肩章承载着无上荣耀。此后,凭借卓越功绩与不懈奋斗,他更进一步,成功晋升为少将,书写着军旅传奇。124师曾浴血奋战,留下惨烈焦土;125师则悄然无声,踏上了沉默的归程。两种不同的景象,勾勒出那段悲壮的往昔。并没有谁对谁错的绝对分界线,只有在钢铁与血肉的博弈中,指挥员那种在任务与生命之间必须做出的艰难平衡。