煌煌大明,享国二百七十六载。它没有汉的雄浑初建,没有唐的四海雍容,没有宋的文雅精致,却在数百年后的今天,以其独特的风骨与气韵,在无数人心中寻得了一席之地。这不仅仅是一种历史偏爱,更是一场跨越时空的精神共鸣。

历史的星空群星闪烁,每一个王朝都有其独特的光芒。然而,在当下的舆论场与文化记忆中,明朝(1368-1644)的热度却异军突起,俨然成为一种值得关注的文化现象。

从学术殿堂到街头巷议,从严肃史著到荧幕佳作,“明粉”群体不断壮大。这背后,究竟是怎样的情感逻辑与时代密码?

在中国的大一统王朝序列中,明朝的气质堪称独树一帜。它被许多历史爱好者概括为:“无汉唐之和亲,无两宋之岁币,天子守国门,君王死社稷。”

这短短二十二字,塑造了一个始终坚守华夏正统、对外强硬到底的王朝形象。从明成祖朱棣将国都迁往边境一线的北京,到崇祯帝朱由检在煤山自缢殉国,这种贯穿始末的决绝,为大明注入了一种悲壮而硬核的灵魂。

与之相呼应的是明代士大夫群体的风骨。于谦在“土木堡之变”后力挽狂澜,续写大明国祚;海瑞备棺上书,以生命践行儒家道统;晚明东林党人那句“风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心”,更是成为数百年来士人精神的绝唱。

这种对“气节”的极致推崇,构成了大明吸引后世的首要魅力。

二、群像之谱:帝王将相的戏剧人生明朝历史的精彩,在于其人物群像的极度丰满与鲜明的戏剧张力。

1. 极具话题性的帝王谱系

明朝的皇帝,几乎每一位都可成为历史叙事的焦点:

明太祖朱元璋:从草根乞丐到开国皇帝,其人生跨度世所罕见。

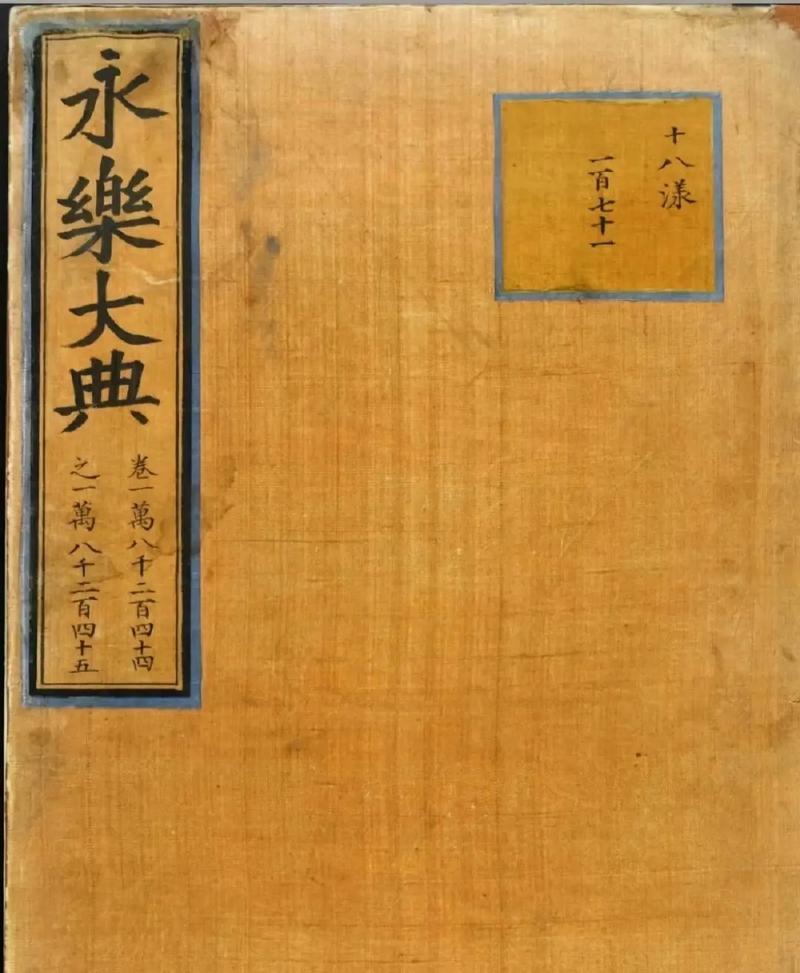

明成祖朱棣:以藩王之位逆袭登顶,缔造永乐盛世,遣郑和七下西洋。

明英宗朱祁镇:经历“土木堡之变”与被俘、复辟的大起大落。

明武宗朱厚照:挣脱礼教束缚,追求个性解放的“顽童”天子。

明世宗朱厚熜:深居内宫,通过“遥控”驾驭朝局数十载。

明熹宗朱由校:被龙椅耽误的杰出木匠……

这些帝王不再是史书中扁平的符号,而是有血有肉、充满复杂性的个体,为后世提供了无尽的解读空间。

2. 灿若星辰的文臣武将

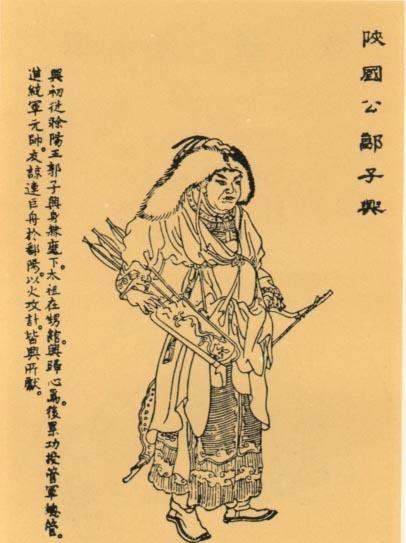

王朝的舞台上,同样闪耀着名臣的身影:推行“一条鞭法”的改革家张居正;开创“心学”流派的哲学巨匠王阳明;扫平倭寇的民族英雄戚继光;历经三朝的老臣孙承宗……他们的智慧、谋略与坚守,共同铸就了大明的脊梁。

三、文明之盛:市井繁华与美学典范明朝中后期,随着商品经济空前发展,社会结构悄然变革,一个活力四射的市民社会逐渐形成。

市井文化的繁荣:《金瓶梅》、“三言二拍”等文学作品,为我们描绘了一幅生动的明代市井风情画。商人、手工业者、文人雅士交织其中,构成了早期资本主义的萌芽图景。

科技与艺术的集大成:宋应星的《天工开物》被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”;李时珍的《本草纲目》集药学之大成;明式家具以其简约内敛的设计,成为世界家具史上的璀璨明珠;昆曲艺术在这一时期走向成熟……大明在文化与科技领域的成就,构筑了中华文明的一座高峰。

四、时代之镜:我们为何选择回望大明?“明朝热”的兴起,绝非偶然。它既是历史本身的魅力使然,也是当代社会心态在历史长河中的一次投射。

对风骨气节的呼唤:在一个价值多元、有时略显浮躁的时代,明朝士人“宁为玉碎,不为瓦全”的气节与担当,无疑具有强大的精神感召力。

历史参与感的满足:明史人物的丰富性与戏剧性,极大地满足了现代人“代入历史”的心理需求。我们可以在大明的历史中找到各种人生模板,进行思想的碰撞与共鸣。

文化认同的追寻:作为最后一个汉人建立的封建大一统王朝,明朝自然而然地成为许多人追寻传统文化与民族认同的重要载体。

结语

我们回望大明,看到的不仅是帝王的权谋、朝堂的纷争,更是一个有温度、有质感、有风骨的时代。它既有“天子守国门”的铮铮铁骨,也有江南烟雨中的似水柔情。

历史的意义,从来不只是记录过去,更是照亮现在,启迪未来。明朝的热度,或许正提醒着我们:在那个远去王朝的烟云里,蕴藏着值得我们珍视与传承的文化基因与精神力量。

#中国古代史#

评论列表