5500亿吨。

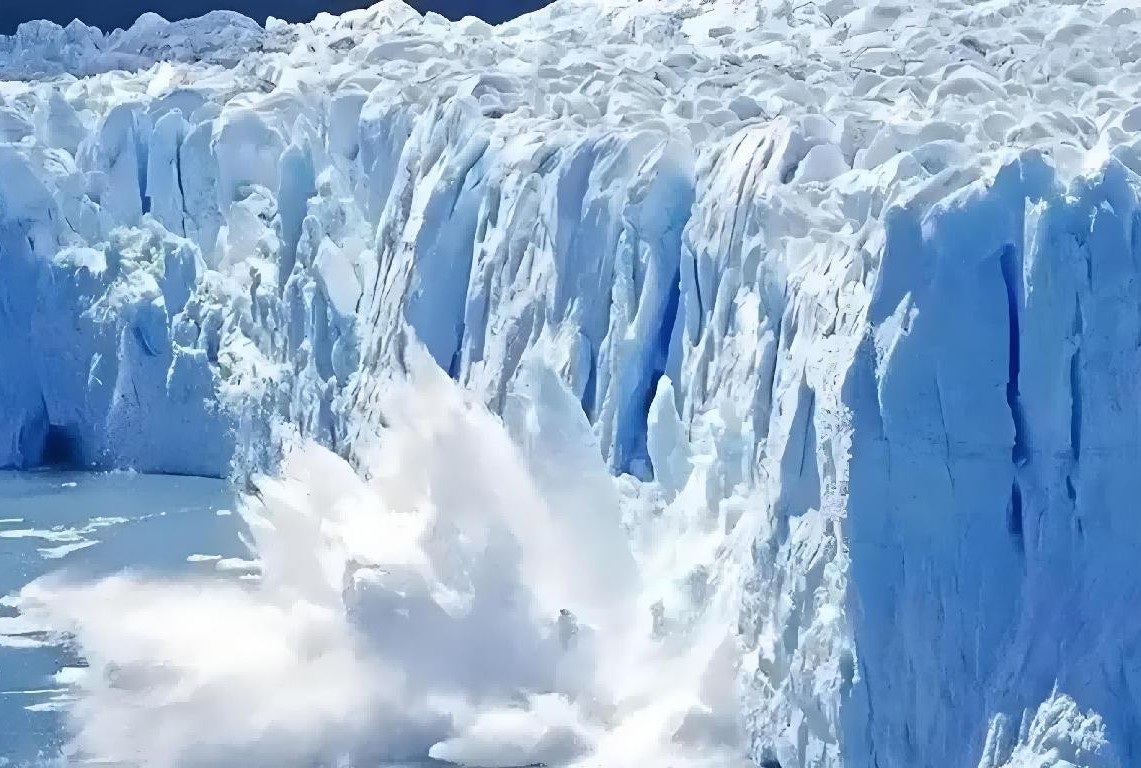

这是2023年地球一年蒸发掉的冰量。换句话说,相当于一万个西湖 不见了。

光看这一个数字还无法真正感知危机。

但把视角拉到近几十年,你会发现,这颗星球正在以高烧的方式,迅速“掉秤”——28万亿吨冰川 ,在不到30年时间里,悄无声息地融化不见了。

而且,这才只是“正在融”的部分。

当委内瑞拉最后一座冰川——拉科罗纳,在2023年退出历史舞台时,地球给了人类一次最直接的警告。

这并不是某个遥远国家的生态困境,而是全球共同面对的危机。地球正在进ICU,而冰川,是它病危前的体征之一。

有人可能会说,冰化了,不就是多点水?不至于紧张成这样吧?

这个逻辑,如果用在浴缸里,或许说得通。但这是一整颗星球的问题,每一点儿温度上升、每一块冰的融化,背后都是牵一发而动全身的剧变。

从数字看,光是2000年以来,人类已经见证了6.5万亿吨的冰川流失。

如果我们把这些水平均泼在中国960万平方公里的陆地上,平均每个地方都会淹没2.9米深 ——别说裤脚湿了,连人都要被泡在水里。

更让人不安的是,地球的“发烧”还在加速。

2012年之后,冰川的融化速度比前十年快了36% ;南极这全球最大冰仓的融化速度,甚至翻了3倍 。

这一切,不是气候“正常波动”的结果。

地球过去也有冷暖节律,但从未像这次一样激烈:过去需要几千年 才升温的幅度,我们用2百年 就跑完了。

核心变量就是:人类的工业文明 。

白纸黑字写在人类历史上的,是两个字:透支。

为了扩张、发展、运行,我们将数十亿吨煤、油、天然气挖出地层,转化成了热量,更转化成了大气中前所未有的碳负担。

结果,地球就像被裹上了一层玻璃棉——阳光进得来,热却出不去 。

全球平均温度已比工业化前高出1.1摄氏度 ,听上去不多,但它就像三米板跳水里的一厘米差距,决定了入水是翻身入场,还是撞上水面。

更棘手的是“多米诺”第二张骨牌正在倒下:冰川表面的微生物、黑碳、藻类不断激增。

这些“深色生物”,让原本晶莹剔透的冰川变成吸热的黑毯子——越融越热,越热又越融,恶性循环加速。

一场无声的气候政变,已经全面“接管”地球生态系统。

北极的海冰累计损耗达7.6万亿吨 ,南极失去了6.5万亿吨 ,就连高山雪线上的冰川也流失了6.1万亿吨 。

欧洲那些曾经盛产冰酒、滑雪胜地的天堂,如今也只剩回忆——过去二十年,中欧高山冰川已消失四成体积 。

原以为那是几十年后的事,没想到,今天的孩子已经看不到祖父母口中的雪山。

冰川的消融不仅是温度在变,而是系统性崩解的开端 。

第一波冲击,是循环系统。

短期看,水是变多了。例如青藏高原上的色林错 ,因融水暴涨,取代纳木错成为中国最大湖泊。

但也因此,成千上万亩牧场被永久淹没。水来了,但命根子没了。

长期看则更危险。像秘鲁圣塔河 、印度恒河流域 ,这些都是严重依赖冰川补给的命脉水源。

一旦源头断了,数以亿计的人口或面临饮水断供,我们今天喊的“资源焦虑”,跟那时的“水荒蝗灾”比,只是个开胃前菜。

第二波冲击,是海平面上升 。

目前,全球海平面正以每年大约3.3毫米 的速度上升。

听上去像没什么,但全球每6人里就有1个住在沿海。这些微米的上升,正在拿走6.8亿人的家园 。

马尔代夫 、图瓦卢 等岛国已开始认真规划“举国搬迁”;美国迈阿密 ,常年出现的“晴天洪水”甚至不用风暴暴雨,也能让街头溢出咸水。

这不是末日剧的剧本,这是新闻头条里的现实版。

而对中国而言,长三角、珠三角、渤海湾三大沿海经济带 ,全都是海平面上升的第一线。

中国科学院测算,若气候变化持续,高峰时北京南部河北一带 的平原低洼区都有可能被水倒灌。

这是关于饭碗、户口和命 *的现实,而非冰川融了“跟我有什么关系”的事。

与此同时,冰川退缩留下的“遗产”也不是什么宝物,而是新的地质雷。

那些曾被冰封的河谷,退冰后形成大量不稳定的冰碛湖 ,像是悬在头顶的水球。

一旦气温再高一点,这“水球”就会炸裂。

2024年,阿拉斯加门登霍尔冰川 溃决,顷刻间巨水吞没下游城区。事发前毫无征兆,事发后无可挽回。

这类“冰湖炸弹”,中国西部高海拔地区早已布满。每年夏末初秋,地方气象站加派全员监测,只为拦住下一次灾难在黎明前爆发。

我们不是没做努力。瑞士尝试人工造雪 ,用来延缓冰川消融;有团队发明铺设光反射膜 ;还有人在尝试在冰川底层规划阻温工事 。

这些方法,确实可行,却难以普遍应用。

成本高、周期长、副作用不明。 就像给即将跌下悬崖的汽车换了高性能刹车片,却忘了司机已经急转直下了。

治根的药方只有一个:全球协同减排。

中国早在气候协议上承诺:2030年前实现碳达峰,2060年碳中和 。

欧盟目标则更激进:2050年实现碳中性 。

这条路不能含糊,但也绝不轻松。最难的地方在于:即使现在立刻全球零排放 ,冰川也还会被动融化几十年甚至上百年 。

已经消失的冰川,永远回不来 。

海平面还得涨,气温仍在上升,全球将进入被动防御期。

这不是一场三分钟热度的环保风潮,而是一场与子孙有关的生存决策 。

2025年3月21日,也就是明年春天,联合国将首次设立“世界冰川日” ,并宣布未来10年为“冰冻圈科学行动十年”。

这不仅是科学的项目表,更是一份沉甸甸的时间表。

很多人在等所谓的“转折点”。

但懂得越多我越清楚,那些转折点从不会自己到来——转折点往往是人类主动造出来的。

保护冰川,就是保护我们自己的未来。

从今天,少开一天车,少烧一吨煤,少出口一声冷气,或许在某个遥远的冰原,就少了一次溃决。

什么叫命运共同体?冰川用融水的方式,已经回答了我们。

评论列表