【产学研视点】离地球最远的星球:宇宙边缘的孤独行者

讨论离地球最远的星球,首先要明确“星球”的范畴。天文学中,星球通常指自身能发光的恒星、围绕恒星运行的行星,以及矮行星、小行星等天体。而“最远”的判定,依赖人类观测技术的边界——宇宙膨胀效应下,遥远天体的距离始终处于动态变化中,我们所说的“最远”,本质是“当前观测技术可探测到的最遥远天体”。

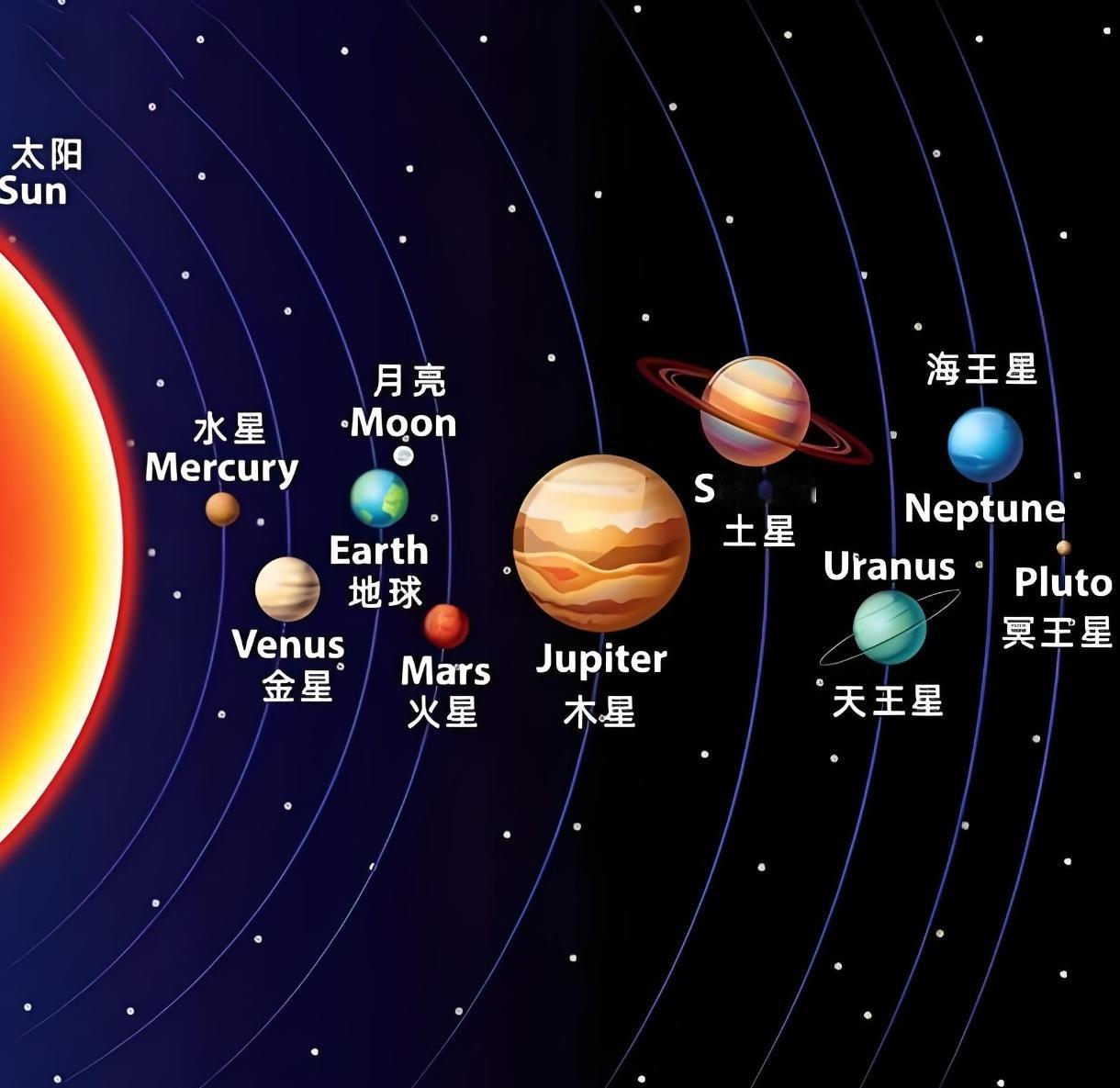

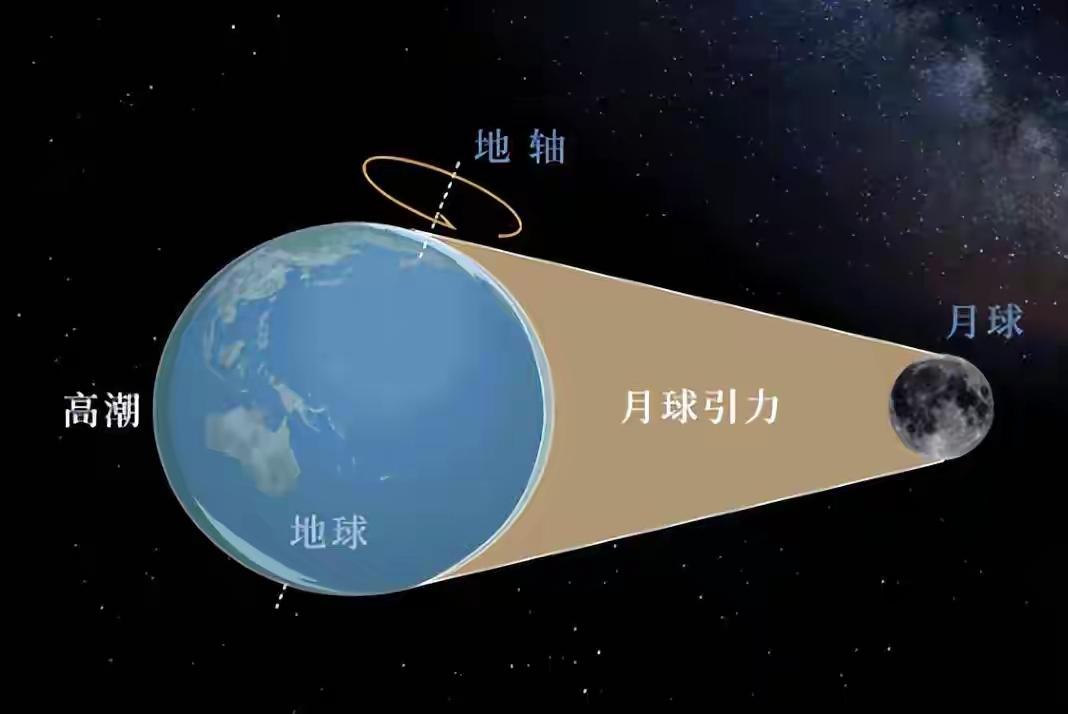

宇宙距离丈量有独特标尺。地月距离用“光秒”描述,约38万千米即1.3光秒;太阳系内用“天文单位”,1天文单位为地球到太阳的平均距离,约1.5亿千米。超出太阳系,“光年”成为核心单位,1光年指光在真空中传播一年的距离,约9.46万亿千米。观测宇宙边缘时,会用到“红移值”——天体远离地球时,光谱向红光端偏移,红移值越大,距离越远。

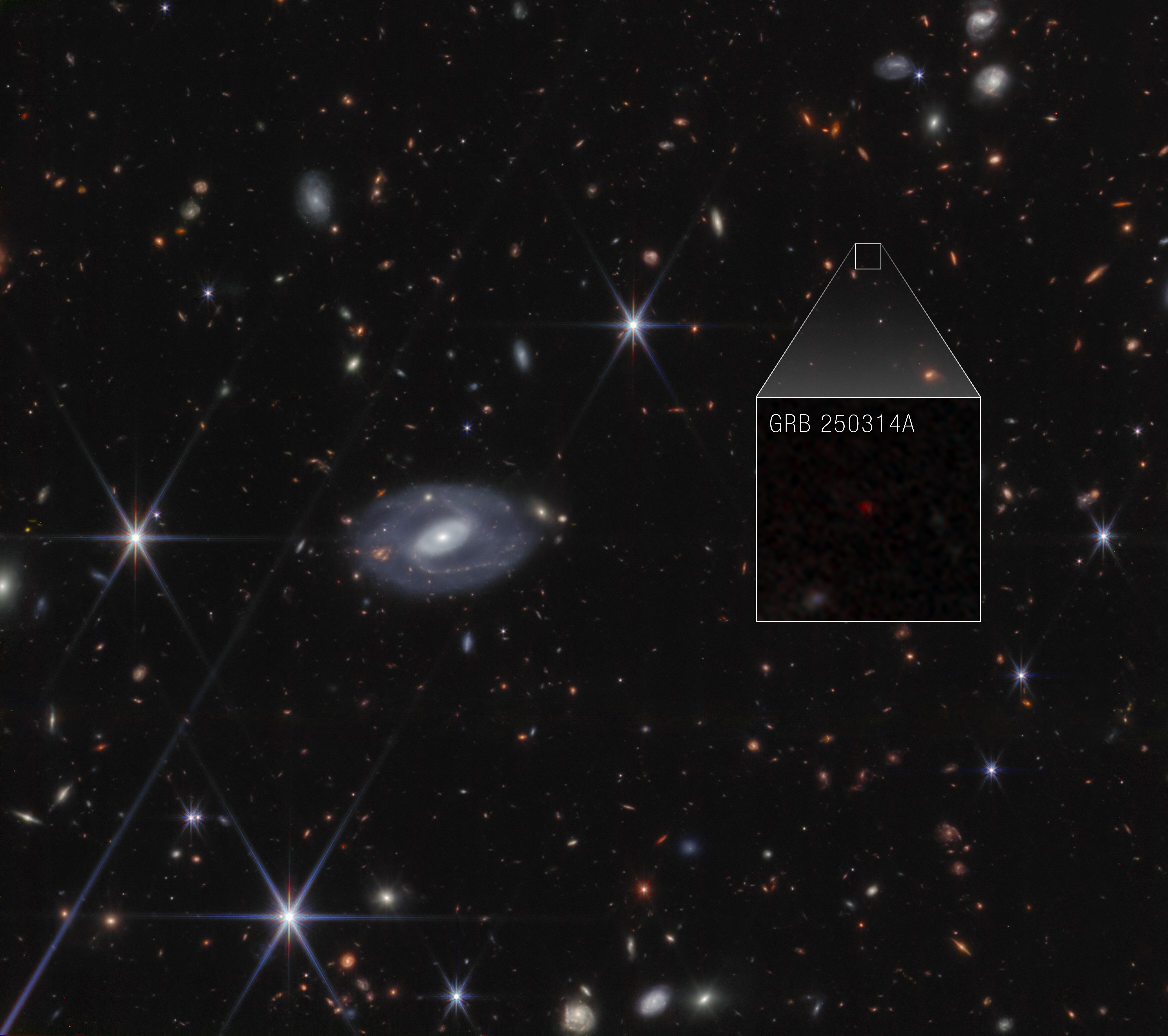

人类对“最远星球”的认知,随观测设备升级不断刷新。20世纪初,望远镜只能观测到银河系内天体,那时“最远星球”不过数万光年;如今,詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)能捕捉130多亿光年外的天体信号,“最远”的纪录已延伸至宇宙诞生初期。

2.1 系外行星的探测革命

系外行星指围绕太阳系外恒星运行的行星。1995年,天文学家首次确认系外行星“飞马座51b”存在,拉开系外行星探测序幕。此前,人类认知的“星球”局限于太阳系内,这一发现证明行星系统在宇宙中普遍存在,也让“寻找最远系外行星”成为可能。

早期系外行星探测依赖“径向速度法”——行星引力会使恒星产生微小晃动,通过光谱分析这种晃动可推断行星存在。但该方法仅适用于近距离、质量大的系外行星。后来“凌日法”兴起,当行星从恒星前方穿过时,恒星亮度会短暂下降,通过监测亮度变化能发现行星,这种方法更适合探测远距离天体。

当前,JWST的“微引力透镜法”将探测精度推向新高度。引力会弯曲光线,若遥远恒星与地球间有行星经过,行星引力会像透镜一样放大恒星光线,形成短暂亮度峰值。这种方法无需行星与恒星“对齐”,能探测到更遥远、质量更小的系外行星。

2.2 已知最远系外行星的纪录

截至2025年,已确认的最远系外行星名为“SWEEPS-11”,距离地球约2.7万光年,位于银河系中心方向的人马座。它的发现源于2006年NASA的“银河系演化探索卫星”(SWEEPS)的巡天观测。这颗行星质量约为木星的1.2倍,围绕一颗恒星运行,公转周期仅10小时——这意味着它离恒星极近,表面温度可能超过1000℃,属于典型的“热木星”。

为何银河系内的系外行星会成为“最远”候选?因为银河系直径约10万光年,而SWEEPS-11位于银河系边缘区域,距离地球已接近银河系半径。更遥远的系外行星并非不存在,而是信号过于微弱——行星本身不发光,依赖恒星反射光,距离越远,反射光越难被捕捉,即便JWST也难以区分恒星光芒与行星信号。有天文学家通过引力透镜效应,在距离地球约130亿光年的星系中,发现疑似系外行星的信号。但这些信号尚未被确认,因为遥远星系的红移效应会扭曲光谱,难以精准判断天体是否为行星。这类“候选天体”更像是宇宙中的“影子”,等待更先进的设备验证。

3.1 柯伊伯带的“边缘居民”

太阳系边缘的柯伊伯带,是矮行星和小行星的“聚集地”。这里距离太阳约30-50天文单位,包含冥王星、阋神星等著名矮行星。冥王星距离地球最近时约42天文单位(约63亿千米),最远时达75天文单位(约112亿千米),相当于0.00078光年,与系外行星相比堪称“近邻”。

柯伊伯带外侧,是更广阔的奥尔特云,被认为是彗星的发源地。奥尔特云的边界尚未确定,天文学家推测其外层距离太阳可能达1光年。这里的天体多为冰质小行星,直径从几千米到数百千米不等,它们是太阳系形成时残留的物质,堪称太阳系的“化石”。

2018年发现的小行星“Farfarout”(意为“极远之地”),曾是太阳系内已知最远天体。它距离太阳约132天文单位,比冥王星远3倍多,围绕太阳公转一周需要约1000年。这颗小行星直径约500千米,表面覆盖冰层,因距离遥远,其轨道受银河系引力影响比太阳更大。

3.2 太阳系边缘的探测挑战

探测太阳系边缘天体的难度,不亚于探测系外行星。以“新视野号”探测器为例,它2006年发射,2015年才抵达冥王星,飞行9年仅跨越约59亿千米。若要探测奥尔特云天体,现有探测器需要数万年时间——这意味着人类只能通过地面望远镜间接观测这些遥远天体。这些天体的价值在于,它们保留了太阳系形成初期的原始信息。通过分析其化学成分,能推断太阳和行星的诞生过程。比如冥王星表面的氮冰和甲烷冰,说明它在形成时曾经历过低温环境,这为研究太阳系早期的温度分布提供了依据。

随着JWST的投入使用,人类对太阳系边缘天体的观测精度大幅提升。它能捕捉到小行星表面的光谱信号,区分冰层和岩石成分,甚至能探测到天体释放的微量气体。这些数据正在改写人类对太阳系边缘的认知。

4.1 恒星距离的测量方法

恒星是宇宙中最易观测的天体,因其自身发光,距离越远,亮度越弱。天文学家通过“三角视差法”测量近距离恒星——以地球绕太阳公转的轨道直径为基线,观测恒星在天空中位置的变化,利用三角几何原理计算距离。这种方法适用于100光年以内的恒星。

对于更遥远的恒星,需用“造父变星”作为“标准烛光”。造父变星的亮度会周期性变化,亮度变化周期与绝对亮度存在固定关系——周期越长,绝对亮度越高。通过观测造父变星的视亮度和周期,就能推算其距离。哈勃望远镜正是利用这种方法,确认了银河系外星系的距离,证明了宇宙在膨胀。

超新星爆发是更遥远的“标准烛光”。某些类型的超新星爆发时,亮度会达到整个星系的亮度,且绝对亮度基本固定。通过观测超新星的视亮度,能测量数十亿光年外的距离。2016年发现的超新星“SN UDS10Wil”,距离地球约100亿光年,其宿主星系中的恒星,是当时已知最远的恒星。

4.2 已知最远恒星的“极限”

2022年,JWST发现了恒星“Earendel”,距离地球约130亿光年,刷新了最远恒星的纪录。这颗恒星诞生于宇宙大爆炸后仅9亿年,属于宇宙早期的第一代恒星。它的亮度远超太阳,质量约为太阳的50倍,因被前方星系的引力透镜放大,才被JWST捕捉到。

Earendel的发现具有重大意义。宇宙早期的恒星多由氢和氦组成,没有重元素,而Earendel的光谱中却检测到微量重元素,说明它形成于某颗更早的超新星爆发之后——这为研究宇宙中重元素的起源提供了直接证据。

为何130亿光年成为当前恒星探测的“极限”?因为宇宙大爆炸发生于约138亿年前,130亿光年外的天体,其光需要130亿年才能抵达地球,意味着我们看到的是它130亿年前的样子,接近宇宙诞生初期。更遥远的恒星信号,会被宇宙微波背景辐射掩盖,难以区分。

5.1 星系的距离与红移

星系是由数十亿至数千亿颗恒星、行星、气体和尘埃组成的天体系统。人类所处的银河系,就是一个典型的螺旋星系。观测遥远星系时,天文学家主要依赖“红移现象”——宇宙膨胀使星系不断远离地球,星系光谱的波长被拉长,向红光端偏移,红移值(z)与距离正相关。红移值z=1意味着星系距离地球约130亿光年,z=10则意味着距离约135亿光年。2023年,JWST发现的星系“JADES-GS-z13-0”,红移值达13.2,距离地球约136亿光年,是目前已知最远的星系。这个星系诞生于宇宙大爆炸后仅2亿年,直径约为银河系的1/10,却在快速形成恒星。

星系中的星球,是宇宙中最遥远的“居民”。以JADES-GS-z13-0为例,其内部的恒星和行星,距离地球均约136亿光年,比Earendel更遥远。但由于星系距离过远,我们无法分辨其中的单个行星,只能通过星系整体的光谱,推断其内部存在行星系统。

5.2 遥远星系的观测价值

遥远星系是研究宇宙起源和演化的“窗口”。宇宙早期的星系,结构更简单,恒星形成速度更快,与现代星系有显著差异。通过观测JADES-GS-z13-0这类星系,天文学家能了解宇宙早期的物质分布、引力作用和恒星形成机制。

这些星系的光谱中,还包含宇宙膨胀的关键信息。根据哈勃定律,星系的退行速度与距离成正比,通过测量遥远星系的红移值和退行速度,能推算宇宙的膨胀率。而宇宙膨胀率的精准数值,直接关系到对宇宙年龄、暗能量性质的认知。

JWST的观测还发现,部分遥远星系的亮度远超预期。这可能意味着它们内部存在大量大质量恒星,或者有超级黑洞在提供能量。这些发现正在挑战现有的恒星形成理论,推动天文学的发展。

6.1 从光学望远镜到空间望远镜

人类观测遥远天体的历史,就是望远镜技术进步的历史。1609年,伽利略用自制望远镜观测到木星的卫星,开启了天文观测的新时代。19世纪末,大型光学望远镜出现,能观测到银河系内的遥远恒星。20世纪中期,射电望远镜诞生,捕捉到天体释放的无线电波,突破了光学观测的局限。

1990年,哈勃空间望远镜发射升空,摆脱了大气扰动对观测的影响,观测精度大幅提升。它发现了众多遥远星系和系外行星,将“最远恒星”的纪录从数百万光年推向数十亿光年。哈勃的继任者JWST,于2021年发射,其红外探测能力更强,能穿透宇宙尘埃,捕捉到更遥远、更暗弱的天体信号。

JWST的核心优势在于其6.5米直径的主镜和先进的红外探测器。红外光波长比可见光长,受宇宙膨胀的影响更小,能更好地穿透尘埃。对于130亿光年外的天体,其可见光会被红移为红外光,JWST恰好能捕捉到这些信号——这也是它能发现Earendel和JADES-GS-z13-0的关键。

6.2 未来技术:看得更远、更清

未来,更先进的观测设备将进一步突破“最远”的边界。NASA计划在2030年后发射“罗曼空间望远镜”,其视场是哈勃的100倍,能更快地巡天观测,发现更多遥远天体。欧洲空间局的“欧几里得望远镜”,则专注于探测暗能量,通过观测遥远星系的分布,间接研究宇宙膨胀和遥远天体的性质。

地面望远镜也在升级。智利的“超大望远镜”(ELT),主镜直径达39米,预计2028年投入使用。它采用自适应光学技术,能实时修正大气扰动,观测精度接近空间望远镜。ELT能分辨遥远星系中的单个恒星,甚至可能直接观测到系外行星的表面特征。

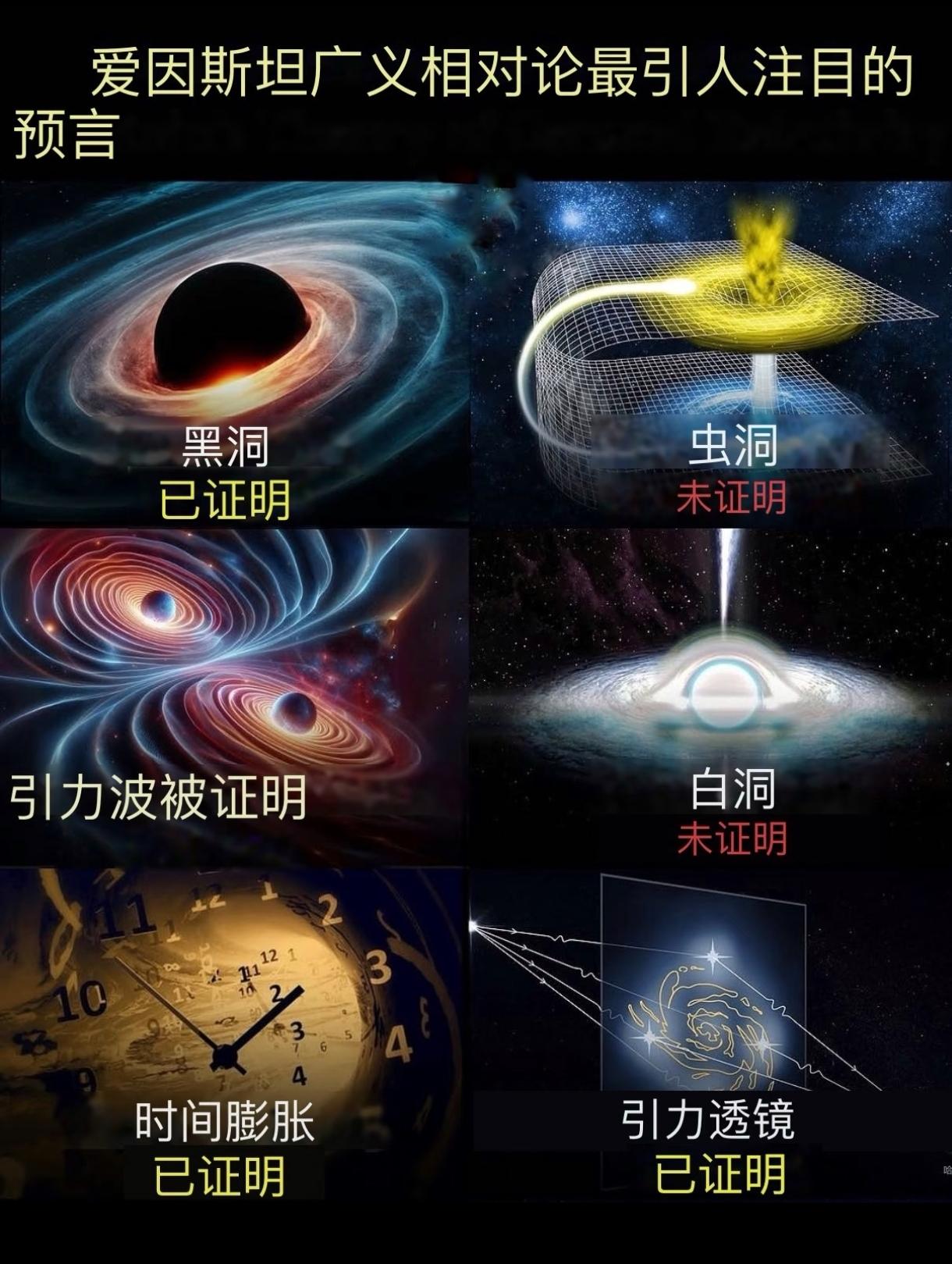

除了望远镜,观测方法也在创新。“引力波天文学”为探测遥远天体提供了新途径——天体碰撞会释放引力波,通过捕捉引力波信号,能推断天体的质量、距离和位置。2017年,人类首次探测到双中子星合并释放的引力波,同时观测到其光学信号,开启了“多信使天文学”时代。

7.1 可观测宇宙的范围

宇宙一直在膨胀,且膨胀速度在加速。这意味着遥远天体的退行速度可能超过光速——根据相对论,光速是信息传递的极限,因此这些天体的光永远无法抵达地球。我们能观测到的宇宙范围,被称为“可观测宇宙”,其半径约为465亿光年。

可观测宇宙的边界,是“宇宙微波背景辐射”(CMB)的来源。宇宙大爆炸后约38万年,光子开始自由传播,形成了CMB。它的红移值约为1100,对应距离约465亿光年。CMB是宇宙中最古老的光,记录了宇宙诞生初期的状态,也是人类观测的“终极边界”。

可观测宇宙内,包含约2万亿个星系,每个星系包含数十亿至数千亿颗星球。这些星球中,最远的那些,其光从宇宙诞生初期出发,跨越130多亿年才抵达地球。我们看到的,不是它们现在的样子,而是它们“童年”的影像——这是宇宙最神奇的“时间胶囊”。

7.2 永远的“未知”:超越可观测宇宙

可观测宇宙之外的区域,我们无法直接观测,也无法接收任何信息。但根据宇宙学原理,宇宙在大尺度上是均匀且各向同性的,因此可观测宇宙之外,很可能存在与我们相似的星系和星球。这些星球的距离,可能超过465亿光年,甚至无限遥远。

关于这些“不可观测”的星球,天文学家只能通过理论推测。有理论认为,宇宙是无限的,存在无限多的星球,其中可能有与地球完全相同的行星,甚至有与人类完全相同的“另一个你”。这种“多重宇宙”的猜想,虽然无法验证,却激发了人类对宇宙的无限遐想。

无论宇宙是否无限,人类对“最远星球”的探索都不会停止。从伽利略的望远镜到JWST,从太阳系内的冥王星到130亿光年外的Earendel,每一次“最远”纪录的刷新,都是人类认知边界的拓展。这些遥远的星球,不仅是宇宙的“灯塔”,更是人类探索精神的“坐标”。

“离地球最远的星球”,这个问题没有永恒答案,只有“当前最优解”。截至2025年,已知最远的恒星是130亿光年外的Earendel,最远的星系是136亿光年外的JADES-GS-z13-0,其内部的星球是目前人类认知中最遥远的“居民”。这些天体的发现,依赖于观测技术的进步,也依赖于人类对宇宙规律的认知。

探索遥远星球的意义,远超“刷新纪录”本身。通过这些天体,我们能了解宇宙的起源——第一代恒星如何形成,重元素如何产生,星系如何演化;我们能验证宇宙学理论——宇宙膨胀的速度、暗能量的性质、相对论的正确性;我们还能思考人类的位置——在138亿年的宇宙历史中,在465亿光年的可观测宇宙中,地球和人类不过是沧海一粟,但我们却能用智慧触摸宇宙的边缘。

未来,随着罗曼空间望远镜、ELT等设备的投入使用,“最远星球”的纪录必将被再次刷新。或许有一天,我们能观测到宇宙诞生后1亿年内形成的第一代恒星,甚至能直接观测到遥远星系中的系外行星。这些发现,将改写我们对宇宙的认知,也将让我们更深刻地理解“存在”的意义。

宇宙的浩瀚,让“最远”成为相对概念;人类的探索,让“遥远”变得触手可及。那些在宇宙边缘孤独运行的星球,不仅是冰冷的天体,更是人类探索精神的见证。正如天文学家卡尔·萨根所说:“宇宙就在我们心中。我们是星尘,也是宇宙认识自己的方式。”

评论列表