“混同用工”是指两个以上用人单位同时使用同一劳动者,并同时对该劳动者进行劳动管理的一种用工方式,常见于集团公司、关联企业之间,往往通过交叉管理、交替发薪、轮流签协议等方式模糊劳动关系,一旦发生纠纷,容易互相推诿。

一位员工同时为两家公司打工

导致工资发放主体不一

管理交叉重叠

劳动关系难以认定

若与公司之间发生纠纷

员工的工资、补偿等权益

该如何维护

案 情 简 述

A科技公司(下称A公司)与B科技公司(下称B公司)存在合作关系,双方约定由B公司承揽A公司相关业务,并同步派驻人员提供支持。2023年4月,小涛入职A公司,从事技术服务工作。A公司没有与他签订劳动合同,也没有为他缴纳社会保险。起初两个多月工资由A公司发放,7月起,小涛的工资改由B公司支付,但他的工作地点、工作内容、考勤管理均未发生变化,仍在原办公场所接受A公司的日常管理。

2023年10月中旬,小涛离职,当月工资3141元迟迟未结清。多次沟通无果,小涛向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁,要求确认劳动关系,A公司支付欠薪及未签订书面劳动合同的双倍工资差额。仲裁委支持了小涛的请求。A公司不服仲裁裁决,向法院提起诉讼,请求法院判令双方之间不存在劳动关系,A公司无须支付小涛相关款项。

法 院 审 理

法院审理后认为,该案争议焦点在于劳动关系的认定以及工资支付责任的归属。A公司没有与小涛签订书面劳动合同,亦未缴纳社会保险,要判断是否存在劳动关系,需要根据劳动者是否实际接受用人单位的管理与安排、所从事的工作是否属于用人单位的业务范围、用人单位是否为劳动者提供了必要的工作条件和报酬等多方面综合考量。

01

小涛入职A公司,接受A公司的管理,从事公司安排有报酬的劳动,且小涛提供的劳动是A公司的业务组成部分,符合劳动关系的特征。所以,小涛与A公司2023年4月20日至10月19日期间存在劳动关系。

02

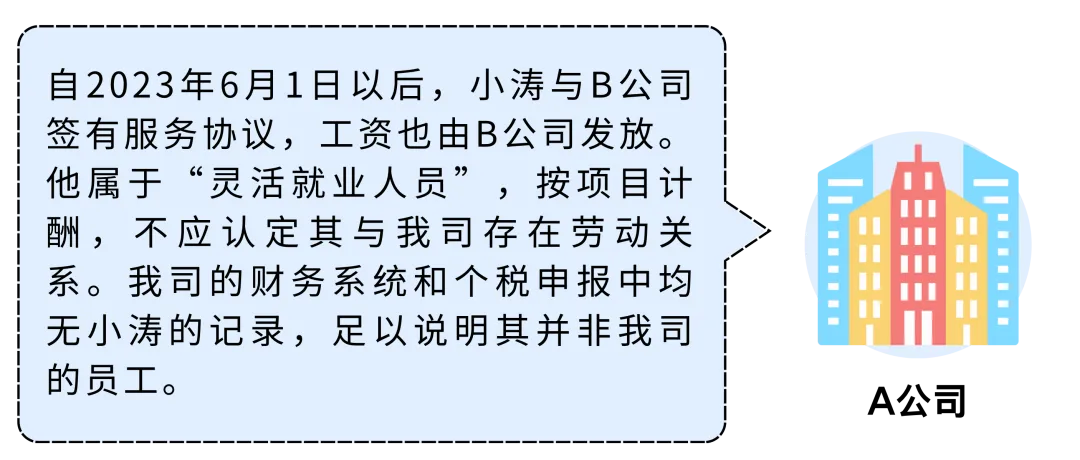

A公司主张2023年6月1日后,小涛与B公司签有服务协议,但没有就其与小涛已经解除劳动合同关系提供相应证据,应当承担举证不能的不利后果。即便如A公司所陈述的,已经将相应的业务发包给了B公司,并由B公司向小涛发放工资,但小涛作为劳动者,在工作内容、工作地点未改变的情况下,足以导致劳动者对劳动关系主体的认识产生混淆,从而认定A公司与其他公司构成“混同用工”。小涛作为劳动者有权选择A公司承担责任。所以,A公司主张不予支付小涛工资缺乏事实与法律依据,法院不予支持。A公司应向小涛支付未结清的工资3141元。

03

根据劳动合同法第82条第1款规定:“用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。”A公司未与小涛签订书面劳动合同,应向小涛支付未签订劳动合同二倍工资差额2.9万余元。

最终,法院判决小涛与A公司2023年4月20日至10月19日存在劳动关系;A公司向小涛支付未结清的工资3141元,以及劳动关系存在期间未签订劳动合同的二倍工资差额2.9万余元。A公司不服一审判决,向上级法院提起上诉,上级法院驳回上诉,维持原判。

![北方某地004合拢后的航拍图[并不简单]建造速度搞快,按此搭载进度27年必将下](http://image.uczzd.cn/17808637875820545831.jpg?id=0)

![田力骚扰的方式已经完全脱离正常物种了在充电站拿着手机问女生这种问题[???]](http://image.uczzd.cn/7980718423581025449.jpg?id=0)