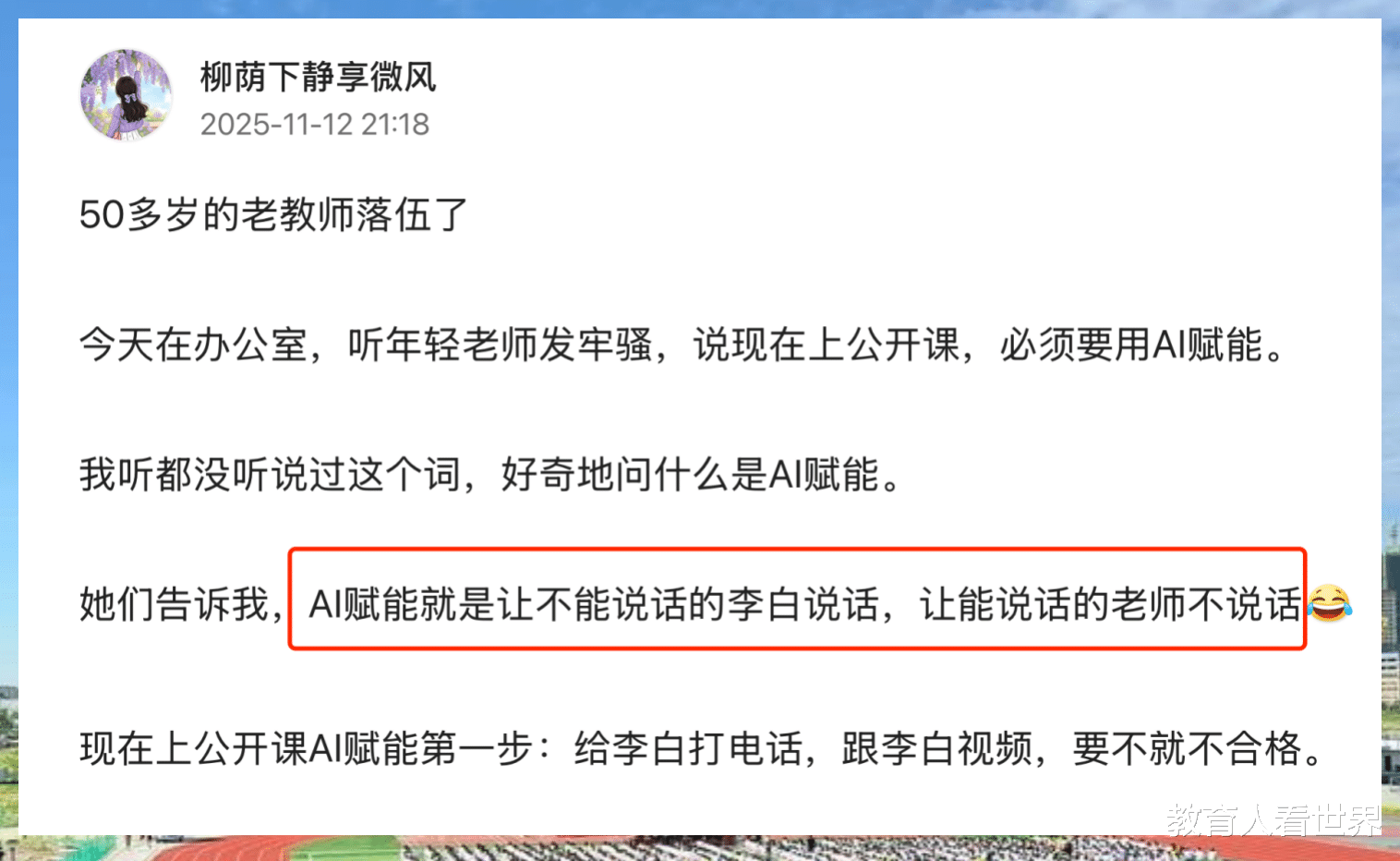

一位在教育战线耕耘了三十年的老教师,最近在办公室里感觉自己像是个“上古时代”穿越而来的人。事情的起因,是他听到几位年轻同事在讨论即将到来的公开课,反复提及一个他完全陌生的词——“AI赋能”。

他虚心求教,得到的解释让他愣了半天:“AI赋能啊,就是让不能说话的李白说话,让能说话的老师不说话。”这句话像一颗软钉子,扎得他哭笑不得。他心想,给一千多年前的诗仙打视频电话?这画面太美,他有点不敢想。

这已不是他第一次感到无所适从。就在不久前,他才刚刚费劲地弄明白了何为“大单元教学”,感觉还没捂热乎,“教学一体化”的概念又横空出世。他努力追赶的脚步,永远跟不上新名词诞生的速度。当他开始研究“双师课堂”时,风向已然转向了“项目式学习”。还有那些“创新教育”、“融合教育”,如同舞台上的追光灯,一轮接一轮地晃得他眼花缭乱,最后他沮丧地发现,自己好像连课都不会上了。

他有时会暗自琢磨,也许正如一些老师私下议论的,不搞出些新名堂,怎么能显示出“创新”与“价值”呢?可他这个老派的人,玩了三十年,最顺手的还是那截粉笔。他固执地认为,课堂的核心从来没有改变——不就是老师讲明白,学生练到位吗?在他眼中,无论外界如何喧嚣,想要学生成绩扎实,终归离不开“讲”与“练”这两个朴素的字眼。那些令人眼花缭乱的花架子,多少有些纸上谈兵的意味。

他想起教育名家魏书生曾说过的一句话,此刻觉得分外贴切:基础教育搞什么创新,啥折腾,简单变复杂。是啊,他看着眼前这一大堆“同课异构”、“融合课”、“AI赋能”……每一个他还没完全整明白,下一个就已经在路上了。这种疲劳战术,让他彻底放弃了追赶的念头。他选择了“躺平”,用一种近乎倔强的方式,守着他那套“最初的教学方式”,颇有点“爱咋咋地”的豁达。

这位老教师的困惑,仿佛一面镜子,映照出当下教育变革洪流中,一部分沉默者的真实心态。他的牢骚,或许显得有些守旧,甚至不合时宜,但那份对学生学业实实在在的关切,以及对教育本真的朴素理解,却透着一种历经岁月打磨后的温度。在这个言必称“赋能”、行必效“跨界”的时代,他那句“只会拿着粉笔讲”的自白,反倒成了一种独特的姿态。

教育的探索固然需要创新,但或许也需要等一等那些被越甩越远的灵魂。教育技术的浪潮奔涌向前,是为了承载更多求知的舟楫,而非冲垮那些默默守护堤岸的灯塔。无论怎么创新,AI等技术只是手段,在讲台上只能起辅助作用,代替不了老师的引导和学生的思考和生成。

真心希望基础教育的课堂,多一些学生思考的宁静,少一些概念创新的喧嚣。

你们学校是否也在搞轰轰烈烈的概念创新?你有哪些话想对发明这些概念的“专家”说?(图源网络,侵联删)