卡特万战役3万破10万!西辽吊打中亚时,南宋正给金国送岁币

前言:课本里的偏安与黄沙中的传奇

您翻开历史课本,南宋的故事能从杭州的西湖讲到临安的勾栏瓦舍,什么“暖风熏得游人醉”,什么“直把杭州作汴州”,听得耳朵都起茧子了。

可您知道吗?

就在南宋偏安江南的同一时期,有个叫西辽的王朝正骑着马、挥着剑,在中亚把塞尔柱帝国打得找不着北!

1141年,西辽皇帝耶律大石带着三万骑兵,在卡特万草原把十万中亚联军杀得片甲不留,连塞尔柱苏丹都骑着骆驼逃命。

可转头看看南宋,同年签订的绍兴和议正把黄河以南的土地拱手让人,每年还得给金国送二十五万两白银当“保护费”。

奇怪的是,课本把南宋的偏安写成了“文化繁荣”,却把西辽的辉煌埋进了黄沙。

今儿个咱就扒开这段被遗忘的历史,看看为什么有人在烟雨江南写诗,有人在西域荒漠里写传奇。

而且后者的故事,比前者猛多了!

一、南宋偏安:一场被迫上演的生存戏码

(1)靖康之变:皇帝成了人质专业户

1126年冬天,金军的马蹄踩着雪沫子冲到汴京城下。

宋钦宗吓得魂飞魄散,赶紧派弟弟赵构去金营当人质。

您猜赵构咋去的?别的人质哭天抢地,他倒好,到了金营跟逛自家后院似的,射箭三箭全中靶心,把金帅完颜宗望看傻了:“这怕不是哪个民间小子冒充的吧?”

可就是这位临危不惧的赵构,两年后登基成了宋高宗,画风突变。

金军一南下,他就带着百官从汴京跑到扬州,从扬州跑到越州,最后干脆躲到海上去了。

建炎四年(1130年),金军搜捕赵构,这位皇帝陛下在海上漂了四个月,跟鲁滨逊似的。

(2)绍兴和议:用银子买和平的无奈

1141年,南宋跟金国签了绍兴和议,条款说出来能气死人:

淮河以北全割给金国,每年送银二十五万两、绢二十五万匹,赵构还得管金国皇帝叫“叔父”。

当时岳飞正打得金兵喊“撼山易,撼岳家军难”,结果十二道金牌把他召回,没多久就以“莫须有”的罪名杀了。

为啥非要和谈?

您想啊,南宋从建立那天起就没消停过,武将掌权怕兵变(毕竟赵匡胤就是这么上位的),不用武将又打不过金兵。

赵构想来想去,宁可花钱买平安,也不能让武将坐大。

这就造成了个奇葩现象:临安城里文人墨客吟诗作对,秦淮河上画舫笙歌,北边的金国铁骑却随时能南下喝下午茶。

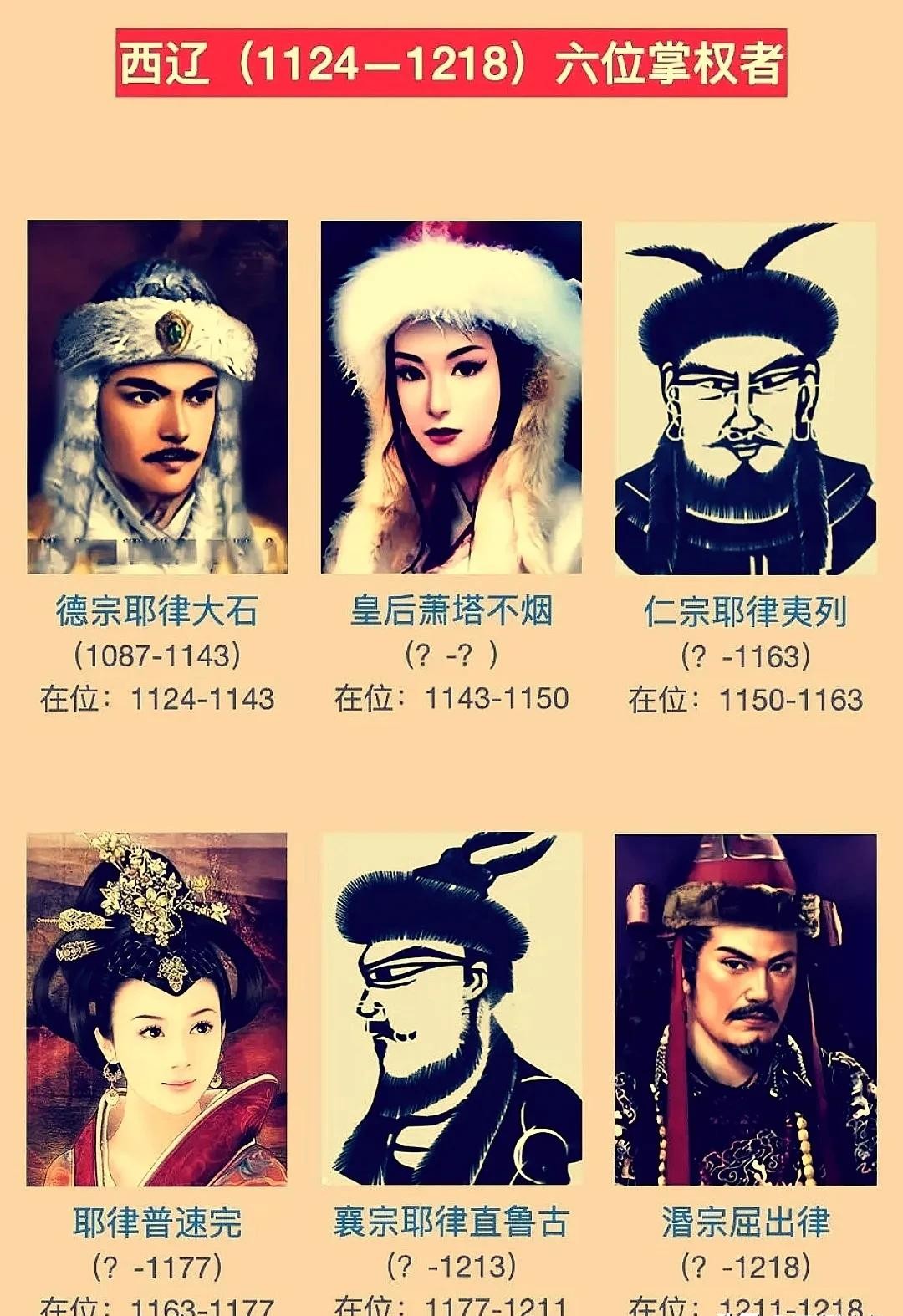

(1)耶律大石:从辽国贵族到中亚征服者

1124年,辽国快被金灭了,贵族耶律大石带着二百骑兵往西跑。

没粮食没后援,就靠着一股子狠劲,先到漠北,再翻阿尔泰山,穿准噶尔盆地,走天山北麓,跟闯关东似的,硬是在西北扎下根来。

十年后,1134年,耶律大石在叶密立(今新疆额敏县)称帝,国号还是“辽”,史称西辽。

您猜他咋治国?

完全照搬辽国那套:三省六部制,契丹文和汉文并用,甚至还搞科举。

最绝的是,他把辽朝灭亡的教训刻在心里,定下属国自治、轻徭薄赋的规矩,中亚百姓居然觉得这外来政权比本地苏丹还好。

(2)卡特万战役:三万骑兵打崩十万联军

1141年,西辽跟塞尔柱帝国杠上了。

塞尔柱苏丹集结了伊斯兰世界的十万联军,号称“圣地守护者”,结果在卡特万草原被耶律大石三万骑兵包了饺子。

西辽军队玩起了“声东击西”:先派左军佯攻,等敌军主力追过来,右军突然从侧面杀进去,耶律大石亲率中军直捣黄龙。

这场仗打完,塞尔柱帝国从此一蹶不振,西辽版图扩展到中亚腹地,今天的乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦全在里头。

波斯史学家志费尼在《世界征服者史》里说:“西辽的旗帜插在哪里,哪里就是秩序的象征。”

(3)文化输出:当汉文化遇上伊斯兰世界

西辽可不光会打仗。

在撒马尔罕和布哈拉,考古学家挖出过汉式铜镜,上面刻着《诗经》句子;还找到过汉文契约文书,格式跟中原一模一样。

耶律大石鼓励农业,中亚的绿洲第一次种上了从宋朝传来的稻种;

他还允许佛教、景教并存,跟同时期欧洲的宗教迫害比起来,简直是“文明之光”。

三、历史记忆的偏心眼:为啥西辽成了小透明?

(1)正统性这碗水,从来没端平过

南宋占着江南财税重地,GDP占当时世界的22%(麦迪森《世界经济千年史》),有钱就有话语权。

朱熹那帮理学家琢磨出“华夷之辨”,说南宋是“华夏正朔”,北边的金和西边的辽都是“蛮夷”。

这就好比班里的富二代,哪怕学习不好,也能花钱买个“三好学生”称号。

西辽呢?地盘在中亚,远离黄河流域的“中原心脏”。

中原士人觉得那儿是“天外之国”,就算你用汉制、写汉字,也还是“非我族类”。

元朝修《宋史》时,直接把西辽归到《辽史》的角落里,叫“哈剌契丹”,连个正经传都没有。

(2)会写故事的人,才能留在课本里

南宋虽然军事拉胯,但文官集团特会包装:把割地称臣说成“忍辱负重”,把临安的文化繁荣(宋词、书画)当成“文明存续”的证据。

西辽就不一样了,耶律大石死后,属国慢慢闹独立,花剌子模又崛起,最后被蒙古灭了。

更要命的是,西辽后期统治者逐渐本地化,汉文化影响减弱,伊斯兰文化占了上风。

明清科举考的是四书五经,谁会去关注一个“蛮夷化”的王朝?

(1)新疆出土的文书:西辽原来是“汉化狂魔”

2010年,新疆出土了一批西辽时期的汉文契约文书,内容是老百姓买卖土地、借贷钱物,格式跟宋朝的“红契”一模一样,连“恐后无凭,立此为证”的套话都没变。

这说明啥?

西辽的行政体系完全是中原那套,老百姓打官司都用汉文写状子。

(2)撒马尔罕的铜镜:《诗经》刻在了中亚土地上

在撒马尔罕古城遗址,考古学家挖到一面汉式铜镜,背面刻着“青青子衿,悠悠我心”——这是《诗经》里的句子。

更神奇的是,当地博物馆里还藏着西辽时期的瓷器,上面画着中原的山水人物,跟同时期南宋景德镇的瓷器没啥区别。

(3)卡特万战场的箭头:东亚军事技术的西传

现代考古发现,卡特万战场出土的箭头有两种:一种是中亚常见的三棱箭,另一种是东亚特有的鸣镝(带响的箭)。

这说明啥?

西辽把中原的军事技术带到了中亚。

西辽的征服,其实是中华文明在中亚的一次军事展示。

结尾:谁的历史,谁的笔杆子

今儿个唠了这么多,其实就一个道理:历史课本的选择,从来不是简单的“谁厉害谁上榜”,而是“谁掌握了定义正统的笔杆子”。

金句传播

当南宋在临安写“醉里挑灯看剑”时,西辽的铁骑正在中亚刻下另一种华夏传奇——可惜史书只爱听偏安的故事。

卡特万战役的尘埃落定后,决定历史记忆的不是刀光剑影,而是谁能把“正统”两个字写进课本里。

历史就是这么有意思:有人在江南写诗,有人在西域打仗,而最后能留在课本里的,往往不是最能打的那个,而是最会讲故事的那个。#西辽##耶律大石##开封##杭州#

参考文献

1. 张先革等《西辽对中华文化在西域传播的作用》

2. 志费尼《世界征服者史》(何高济译本)

3. 麦迪森《世界经济千年史》(伍晓鹰译本)

4. 《辽史·天祚帝纪》

评论列表