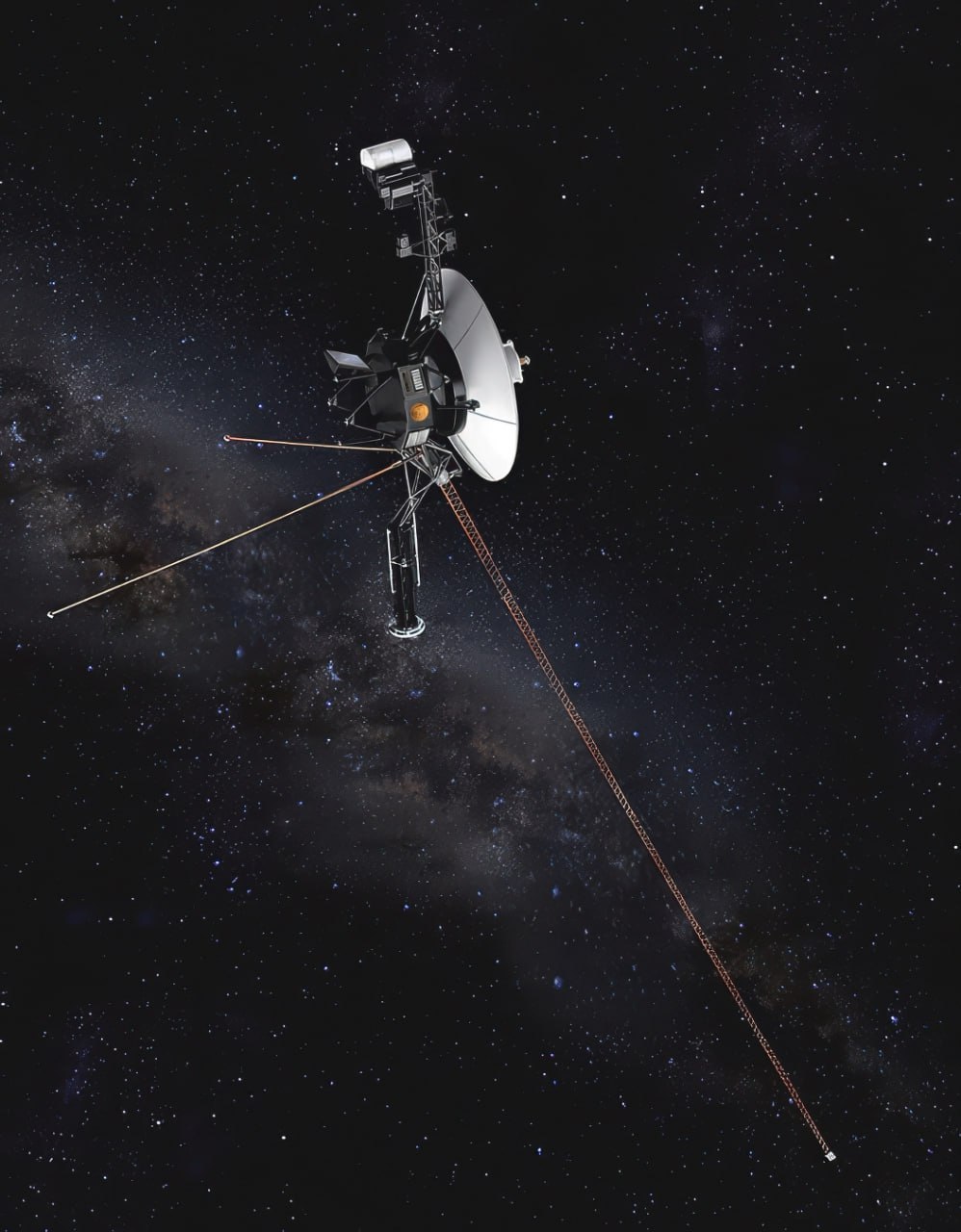

四十余年的飞行历程,旅行者1号与2号已在宇宙中悄然完成,1977年发射的它们,距离地球已超185亿公里。这片越来越空旷的领域,本是这两艘人类派往星际空间的信使该驶入的地方,旅行者号已成功传回了185亿公里外的星际介质密度数据,持续升高是其核心特征,这一结果颠覆了所有人的认知。

NASA公开的观测结果清晰呈现。0.055个/立方厘米的电子密度,旅行者1号在183亿公里处测得。211亿公里的飞行距离上,星际介质的电子密度持续升高,0.13个/立方厘米是其最新数值。同样的变化趋势,旅行者2号也在相近距离范围内捕捉到。对大多数人来说,这些数字或许略显抽象,但只需简单类比便能理解:就像我们驾车驶离城市,本以为会远离人群与建筑,却发现前方道路的车辆反而越来越密集,科学家们陷入深思的是这种违背直觉的现象。

科学家们日益迫切的需求,是对太阳系边界的重新定义。脱离太阳系的范围,过去学界普遍认为是穿越日层顶后的结果,但旅行者号的探测数据正在动摇这一结论。太阳风与星际介质在边界处的相互作用,是一种可能的解释,类似物质堆积的效应,由此形成,就像两条河流交汇时,水流携带的泥沙会在交汇处聚集。磁场交织处悄然形成了阻碍粒子通行的磁场墙,这是另一种观点。日层顶附近交织缠绕着太阳磁场与星际磁场,带电粒子的减速与聚集,由此实现,局部区域的介质密度也随之推高。

更具颠覆性的猜想,已由部分学者提出:一个广阔的过渡区,可能存在于日层顶与奥尔特云之间。这个过渡区域,或许才是旅行者号真正进入的地方,而非脱离太阳系。人类预想的广阔与复杂,远不及这个过渡区域可能具备的程度,过渡区域中不断涌动着动态变化的物质与能量。如果这一猜想成立,那么我们对太阳系边界的定义,以及对星际空间的认知,都需要进行全面的调整。

这一发现再次印证了人类认知的局限性,这也是我眼中这一发现最吸引人的地方。宇宙的规则,我们总是习惯用现有知识框架去定义,我们的固有偏见,却被宇宙的实际面貌一次次打破。就像古人认为地球是宇宙的中心,直到哥白尼提出日心说。绝对的真空,我们曾坚信是星际空间的模样,而旅行者号用数据告诉我们,太空之中真实存在的是复杂的物质分布与能量交换。科学探索的核心魅力,正是这种认知的不断迭代。

星际介质本身就是一个充满活力的物理实验室。磁场重联、粒子加速、密度波动等一系列动态过程,在此不断上演。极端环境下的第一手资料,旅行者号持续捕捉着,这些信息第一手观测数据,地面实验永远无法模拟,也让我们宇宙的运行逻辑,我们正通过探测器逐步窥见宇宙更真实的运行逻辑。

记得吗?金唱片中静静收录着地球的问候与音乐。旅行者号携带的金唱片里,不仅有人类的问候、音乐,还有自然声响。当它在越来越拥挤的星际空间中穿行时,会不会有一天,这些来自地球的信号,会被某种我们尚未知晓的宇宙存在捕捉到?这或许是个幻想的设想,但谁又能说,在浩瀚宇宙中,这样的可能性完全不存在呢?

随着电力逐渐衰竭,与地球失去联系的终点旅行者号的使命终将抵达,预计未来几年内,它们将彻底与地球失去联系。但这两艘探测器留下的科学财富,人类对宇宙的探索方向,这些科学财富持续影响着。四十余年的孤独航行,旅行者号用坚持诠释着使命,它们用实际行动告诉我们,宇宙从不会按照人类的预期运行,意想不到的发现,每一次向未知迈进都可能伴随。

185亿公里外的拥挤太空,到底是太阳系边界的特殊现象,还是星际空间的普遍状态?星际空间的普遍状态,这个问题仍待解答。你是否好奇,旅行者号接下来还会传回怎样的惊喜?又或者,你对宇宙的边界有哪些自己的猜想?