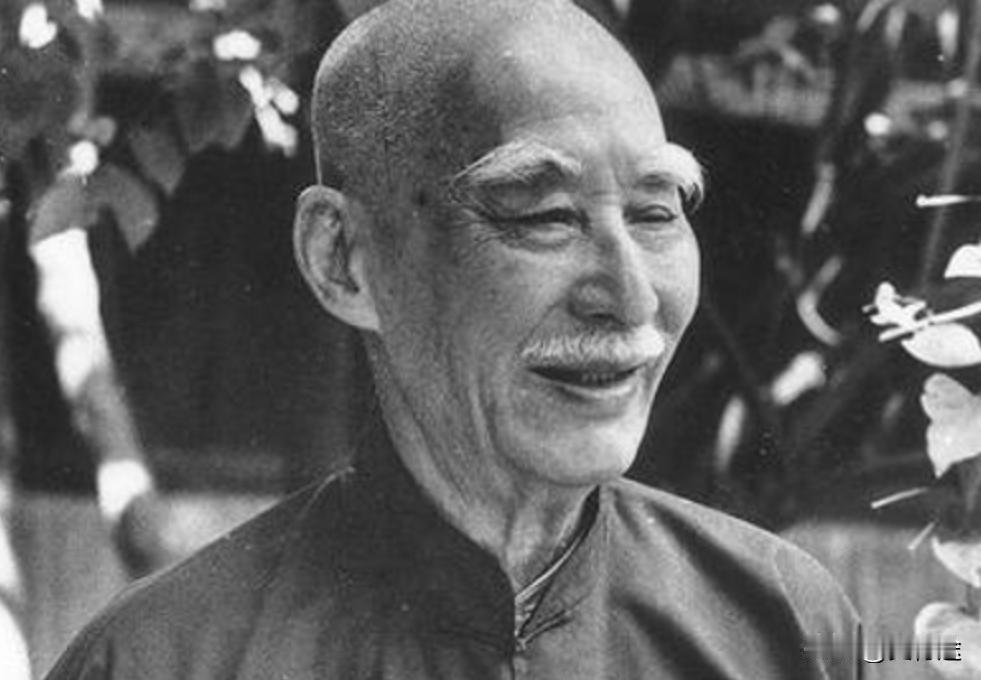

53年8月,毛主席问教育部副部长叶圣陶——“现在编写全国小学教材的有多少人?”叶圣陶回答说——“30多个”。毛主席听了很惊讶地说——“这么重要的事,30多个人可不多啊!扩充到300人都不多!” 一九五三年八月,中南海屋里安静,桌上摞着和孩子读书有关的文件。 毛主席翻着材料,忽然停下,问,现在编写全国小学教材的有多少人。叶圣陶坐在一旁,回答三十多个。 毛主席皱了皱眉,这样的重要工作,三十多个人太少,扩充到三百人都不多。 一八九四年十月二十八日,江苏苏州小巷里,一个男婴落地,取名叶绍钧,字秉臣、圣陶。 家人只盼他念书平顺,很难想到他后来会成现代作家、教育家、文学出版家和社会活动家,被称为优秀的语言艺术家。少年时爱较真,见了文字总想抠一抠,长大后写小说,做编辑,也在课堂上教书,始终绕不开纸和笔。 旧时学校里,有人叫国文,有人叫国语,叫法乱,观念也乱。 叶圣陶琢磨,口头表达是语,写在纸上是文,两头都重要,于是把两字并在一起,叫语文。 这个新名头慢慢印进课表,写进作业本,成了每个学生都躲不过的一门课,在他眼里,这门课不只教认字,也借语言养心。 新中国成立以后,校舍修起来了,教材却五花八门,有旧书,有油印本,也有老师自写讲义。一九四九年八月,国家要定统一标准,叶圣陶主持草拟小学语文课程标准和中学语文课程标准,从总目标,到各学段认多少字、读什么文,都要捋清楚。 自那以后,语文课在新中国教育体系里算是扎下根,孩子有了一条大致明白的读写路。 在他心里,语文不能只剩下知识点。文道统一这四个字,说得不玄,学生学文章,也在学做人的尺度。语文课如果只围着试题转,孩子和文字的关系会变味。编写开明国语课本时,他坚持课文贴近生活,让学生在纸上看得见街巷和院落。 这些课文里,除了山河和人物,还写日常小景,语言顺口,学生读着不拧巴。 很多后来当老师的人回忆起当年的课本,记得的不止是篇名,还有那种“讲的就是身边事”的感觉。 叶圣陶在中小学任教多年,站在讲台上的时间不比坐办公室少。 教室里一排排学生,有好动的,有沉默的,也有刚学会握笔的,他都看在眼里。常挂在嘴边的一句,是要因材施教,让每个学生在原有基础上往前挪一点。 用一把尺子量所有人,表面齐整,很容易压弯不少背影。 具体做课时,他提倡精讲多练,老师讲的部分要紧凑,把关键点说清,剩下的交给学生自己读、自己写。他推崇启发式教学,先提问题,再带着学生琢磨,让大家在讨论中慢慢接近答案。从学生被问住,到尝试表达,到全班一起补充观点,这一串过程,就是教是为了不教的路。 对教育性质,他有一句比方被很多人记住:教育是农业,不是工业。 工业讲标准、讲速度,农业讲时令。学生在他眼里像一块块田里的苗,有的需要多晒太阳,有的要挡风,有的得松土。拔苗助长这种事,他非常警惕,看见有人为了成绩频繁加压考试,会提醒一句,小心苗子伤了根。 一九五三年那场关于人数的对话,就不只是数字。 教材队伍只有三十多人,写出来的书很容易集中在少数人的眼界里。队伍扩到三百人,来自各地的一线教师有机会参与,不同地区、不同学生的实际情况,才能一点一点渗进书里。 被孩子天天翻看的,就不再是冷冰冰的条文,而是既讲规矩,也懂孩子的课本。 新中国教育路上的很多普通教师,都在教室里接续这些想法。 叶圣陶一生淡泊名利,甘为人梯,把精力押在教育上,教是为了不教不只是口头一句,而是写进教材,落在课堂,交到一届又一届孩子手里。 时代往前走,知识更新越来越快,屏幕一亮信息就扑面而来,语文课上那种慢慢读、认真写、细细想的劲头,只要还在,那几句老话就还有人听。