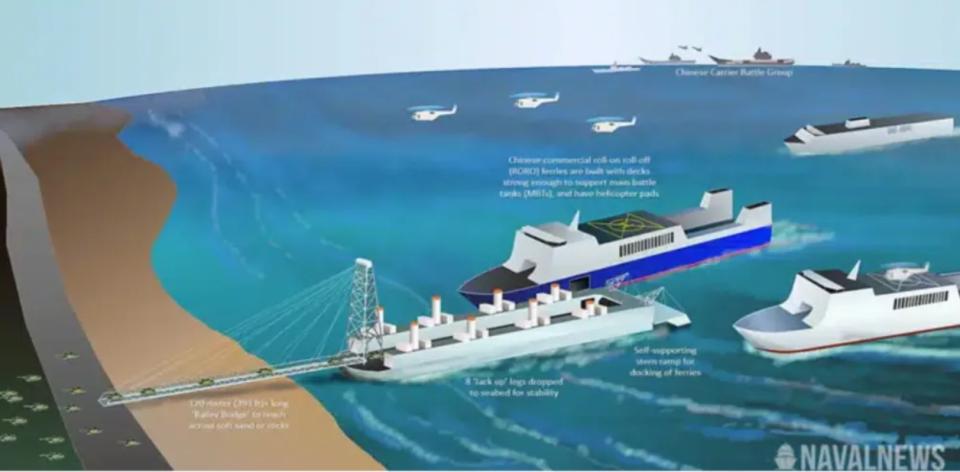

中日紧张之际,外国卫星猛然发现:中国多艘“夺岛神器”正在测试 外国卫星照片公司公开一张照片,显示中国正在东部沿海地区,测试“特种架桥驳船”,画面显示,在海岸附近,至少有3艘同类型驳船,而且这三艘驳船尺寸不同,但结构类似,不排除这些驳船采用了“模块化”操作,可以“组装”成一条更长的“桥面”,帮助登陆部队从更宽的浅滩登陆。 先看看咱们要应对的地形有多棘手,自然资源部的调查早说了,钓鱼岛近岸全是宽阔的浅海区域,东钓角那边的水下浅滩能跟周边岛屿连起来,北小岛和南小岛之间的浅滩更是能延伸出去近 2 千米,中间全是潮沟和礁坪,水深大多在 30 米以内,这种地方传统登陆艇根本没法靠近 —— 吃水深的会搁浅,吃水浅的扛不动重型装备,简直是天然的登陆拦路虎。 要是不信这浅滩的威力,翻翻历史就知道有多要命。当年诺曼底登陆,德军在奥马哈海滩就靠水下障碍给盟军来了个下马威,三道水下工事挂满水雷,木头拒马戳得密密麻麻,结果美军首批 32 辆坦克只上岸 5 辆,其余全沉了海底,开辟通路的工兵伤亡率高达 52%。 甲午战争时日军绕开旅顺布防从花园口登陆,俄乌冲突里俄军被敖德萨浅滩的水雷挡得动弹不得,这些教训都在说:浅滩要是搞不定,夺岛就是空谈。 现在测试的这三艘驳船,看着尺寸不一样,实则是模块化设计的巧思。第一艘没桁架只有桥塔,船体短但桥面能伸出去,明显是负责 “接地气” 的 —— 靠近岸边水浅,不需要太多支撑结构,刚好能把桥面直接搭到滩涂上。 第二艘带 3 个桁架,船体加长,正好当中间衔接段,毕竟浅滩中间可能有暗流,多几个桁架能稳住桥面。 第三艘 4 个桁架还加宽船体,这就是 “主心骨” 了,得扛住坦克装甲车的重量,美国《战区》网站都提过,这种驳船的桁架支撑柱跟塔吊似的能调高度,就是为了适应不同浅滩的水深变化。 这模块化玩法可不是瞎琢磨的,比瑞典那款大名鼎鼎的 IRB 带状舟桥还实用。瑞典的舟桥 30 分钟能架 100 米,但最多也就扛扛主战坦克,咱们这三艘拼起来能到 850 米长,跟搭乐高似的,从离岸平台一直连到岸边,刚好能跨过长达 2 千米的浅滩最宽处。 而且承重也不含糊,参考国内同类水桥驳船的数据,这种拼接起来的 “水上公路” 能轻松扛住 “豹” 2A7 那种几十吨的主战坦克,比当年诺曼底登陆时沉在海里的水陆坦克靠谱多了。 更关键的是效率,登陆作战最讲究 “快” 字,慢一分钟都可能满盘皆输。之前解放军用水桥驳船演练过,五六个卸货点 40 到 60 分钟就能卸完一个 150 辆车辆的重型武器营,这速度放在钓鱼岛附近的浅滩上,意味着坦克、装甲车能 “干脚登陆”,不用像以前那样士兵扛着装备蹚水暴露在火力下。 要知道当年美军在奥马哈海滩就是因为装备上不来,士兵被压在滩头动弹不得,现在有这驳船,等于直接给登陆部队铺了条快速通道。 别以为这只是军用装备瞎折腾,这里面还有军民融合的巧思,就像之前卫星拍到的,这些驳船能和民用渡轮合练,连造船厂都是同一个,平时能当工程船用,战时拉出来就能拼桥,比专门造登陆设施省了不少功夫。 对比一下二战时盟军搞的 “桑树港”,那玩意儿笨重还不好挪,咱们这驳船能拆能拼,想去哪个浅滩就去哪个,简直是为东海地形量身定做的。 现在中日在东海的紧张劲儿摆着,钓鱼岛又是第一岛链的关键节点,日军要是想布防,肯定会在浅滩埋地雷、设拒马,跟当年德军在奥马哈海滩干的事儿一样。 但有了这模块化驳船,根本不用费劲清障 —— 桥直接架在障碍上方,坦克装甲车从上面开过去,那些水下的陷阱压根没用。 这三艘不同配置的驳船同时测试,明显是在试不同浅滩的适配性,没桁架的应对近岸浅水区,多桁架的扛中间跨度,宽体的当稳定核心,一套组合拳下来,东海那些浅滩再也不是拦路虎了。